UZAK 16/17 | autunno/inverno 2014

Adieu au langage

Cosa inaspettata, è uscito l'ultimo Godard in Italia (in pochissime sale, tanto che con Uzak ce la siamo creata l'occasione di vederlo, il 15 dicembre 2014, in 3D: pubblico inaspettatamente numeroso venuto da città lontane, esotiche, inesistenti...), con tutto il corollario di aberrazioni che il film s'è portato appresso, nonostante sia un film che faccia la storia (non solo del cinema) o forse le storie, les histoires du cinema: un ingiustificato 2D, visione anodina e filologicamente (filosoficamente) errata, e addirittura la versione streaming; cioè merda-in-pixel spicciata sui monitor di una cinefilia sedentaria, collezionista compulsiva di film, di edizioni, storie come feticci, souvenir d'italie; come non fossero intrinsecamente coinvolte, queste storie (ma ne basterebbe una, definitiva, un solo film tarkovskiano o godardiano o ericiano da vedere e rivedere inserendolo nella propria giornata, per chiedersi fino a che punto lo si possa tradire, non certo il film, quanto quel grumo dialettico pulsante e rutilante nel tempo, quella sintesi universale di cui l'opera sarebbe, sempre, semplice strumento), nel contingente refrattario eppure cadente, nel sanguinoso progresso, regresso delle cose.

Cosa inaspettata, è uscito l'ultimo Godard in Italia (in pochissime sale, tanto che con Uzak ce la siamo creata l'occasione di vederlo, il 15 dicembre 2014, in 3D: pubblico inaspettatamente numeroso venuto da città lontane, esotiche, inesistenti...), con tutto il corollario di aberrazioni che il film s'è portato appresso, nonostante sia un film che faccia la storia (non solo del cinema) o forse le storie, les histoires du cinema: un ingiustificato 2D, visione anodina e filologicamente (filosoficamente) errata, e addirittura la versione streaming; cioè merda-in-pixel spicciata sui monitor di una cinefilia sedentaria, collezionista compulsiva di film, di edizioni, storie come feticci, souvenir d'italie; come non fossero intrinsecamente coinvolte, queste storie (ma ne basterebbe una, definitiva, un solo film tarkovskiano o godardiano o ericiano da vedere e rivedere inserendolo nella propria giornata, per chiedersi fino a che punto lo si possa tradire, non certo il film, quanto quel grumo dialettico pulsante e rutilante nel tempo, quella sintesi universale di cui l'opera sarebbe, sempre, semplice strumento), nel contingente refrattario eppure cadente, nel sanguinoso progresso, regresso delle cose.

Siamo tutti in pericolo

Il primo consiglio di Martin Scorsese a Willem Dafoe ai tempi de L’ultima tentazione di Cristo – “Vedi Il vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini” – non anteponeva alla recitazione questioni stilistiche, ma probabilmente cercava di saltare a piè pari il rischio dell’illustrazione, e si sforzava di concentrare la Storia nell’intensità irraccontabile di una sbavatura minima dello sguardo, una distrazione infinitesimale che però diventasse testimonianza del rimosso universale (spesso, nel racconto della vita di un poeta, si crede di dover fare il resoconto di un mistero, scambiando appunto la didattica con l’illustrazione, e ci si dimentica di filmare proprio questo impercettibile spostamento dell’occhio, cioè si rinuncia a illuminare tutte le successive incarnazioni del mistero stesso, troppo complesse e fulminee, e davvero circolanti a una profondità inaccessibile dell’inconscio, che riguardano il rapporto fra il corpo del poeta e il corpo della parola). Scorsese indirizzava dunque Dafoe verso la possibile incarnazione di uno spazio fisico puro, cioè verso il luogo misteriosamente fragile e pericolante (dove spesso fragilità si maschera di potenza) che siamo soliti chiamare cinema.

Il primo consiglio di Martin Scorsese a Willem Dafoe ai tempi de L’ultima tentazione di Cristo – “Vedi Il vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini” – non anteponeva alla recitazione questioni stilistiche, ma probabilmente cercava di saltare a piè pari il rischio dell’illustrazione, e si sforzava di concentrare la Storia nell’intensità irraccontabile di una sbavatura minima dello sguardo, una distrazione infinitesimale che però diventasse testimonianza del rimosso universale (spesso, nel racconto della vita di un poeta, si crede di dover fare il resoconto di un mistero, scambiando appunto la didattica con l’illustrazione, e ci si dimentica di filmare proprio questo impercettibile spostamento dell’occhio, cioè si rinuncia a illuminare tutte le successive incarnazioni del mistero stesso, troppo complesse e fulminee, e davvero circolanti a una profondità inaccessibile dell’inconscio, che riguardano il rapporto fra il corpo del poeta e il corpo della parola). Scorsese indirizzava dunque Dafoe verso la possibile incarnazione di uno spazio fisico puro, cioè verso il luogo misteriosamente fragile e pericolante (dove spesso fragilità si maschera di potenza) che siamo soliti chiamare cinema.

Ancora su Pasolini

Nel rivederlo, Pasolini di Abel Ferrara mi fa ancora l’effetto d’un film oscuro e sgradevole, tra l’altro inadeguato sul piano produttivo. E tuttavia, l’operazione da cui nasce continua a sembrarmi importante, direi fondamentale, non tanto per “capire” Pasolini come intellettuale e poeta, quanto per la disorganica coerenza (si, una contraddizione in termini) con la quale ci conduce passo passo verso l’inesorabile, ossia verso l’orrore dell’annientamento d’un corpo vivente.

Nel rivederlo, Pasolini di Abel Ferrara mi fa ancora l’effetto d’un film oscuro e sgradevole, tra l’altro inadeguato sul piano produttivo. E tuttavia, l’operazione da cui nasce continua a sembrarmi importante, direi fondamentale, non tanto per “capire” Pasolini come intellettuale e poeta, quanto per la disorganica coerenza (si, una contraddizione in termini) con la quale ci conduce passo passo verso l’inesorabile, ossia verso l’orrore dell’annientamento d’un corpo vivente.

Bifido Pasolini

Pasolini di Abel Ferrara, o i Pasolini di Ferrara, è un esempio eclatante di film proteiforme: prospetta almeno due versioni del poeta e del suo corollario di materia letterario-cinematografica. La prima, quella proiettata al Festival di Venezia (e circolata per niente nelle sale), con la sua complessa architettura linguistica, che mostra un personaggio enigmatico, più chiuso dentro le sue elucubrazioni e i suoi enunciati anglofoni (con sprazzi improvvisi d'italiano); la seconda molto più corrispondente all'agiografia pasoliniana sedimentatasi almeno dal '75 a oggi, che segue il poeta nella sua presenza “mimetica” (perfettamente parlata, da Gifuni) dentro una Roma riconoscibile (e perciò come rassicurante, nonostante la violenza che vi regna), molto diversa da quella allucinata ed estranea della prima versione, allucinata per confusione di lingua ovviamente: anche se l'impressione è di assistere proprio a un altro film, a un altro, diverso approccio iconico.

Pasolini di Abel Ferrara, o i Pasolini di Ferrara, è un esempio eclatante di film proteiforme: prospetta almeno due versioni del poeta e del suo corollario di materia letterario-cinematografica. La prima, quella proiettata al Festival di Venezia (e circolata per niente nelle sale), con la sua complessa architettura linguistica, che mostra un personaggio enigmatico, più chiuso dentro le sue elucubrazioni e i suoi enunciati anglofoni (con sprazzi improvvisi d'italiano); la seconda molto più corrispondente all'agiografia pasoliniana sedimentatasi almeno dal '75 a oggi, che segue il poeta nella sua presenza “mimetica” (perfettamente parlata, da Gifuni) dentro una Roma riconoscibile (e perciò come rassicurante, nonostante la violenza che vi regna), molto diversa da quella allucinata ed estranea della prima versione, allucinata per confusione di lingua ovviamente: anche se l'impressione è di assistere proprio a un altro film, a un altro, diverso approccio iconico.

Della guerra. Intervista a Shinya Tsukamoto

Circa due anni fa, a Bari, durante la seconda edizione di Registi fuori dagli scheRmi, la nostra redazione ebbe modo di conoscere personalmente Shinya Tsukamoto. Il suo aspetto, come il suo porgersi, calmo e gentile, infondevano un senso di tranquillità e pace a chi gli stava intorno; in certi momenti si arrivava quasi a dubitare che potesse essere lui l’autore di opere radicali come Tetsuo, Tokyo Fist o Nightmare Detective. Da sempre, infatti, Tsukamoto ci ha abituato a immagini incandescenti e violente, a suoni metallici e stridenti; egli ha sviluppato negli anni una poetica rivoluzionaria e uno sguardo inimitabile, portando avanti un’indagine estrema sul corpo umano, convinto che solo attraverso quest’ultimo si possa arrivare a ritrarre lo spirito. Il suo è un cinema ibrido, polimorfo, che sotto una pelle cyberpunk nasconde una carne profondamente umanista, incentrato com’è sull’eterno conflitto cultura/natura: la cultura del metallo, la natura dell’uomo.

Circa due anni fa, a Bari, durante la seconda edizione di Registi fuori dagli scheRmi, la nostra redazione ebbe modo di conoscere personalmente Shinya Tsukamoto. Il suo aspetto, come il suo porgersi, calmo e gentile, infondevano un senso di tranquillità e pace a chi gli stava intorno; in certi momenti si arrivava quasi a dubitare che potesse essere lui l’autore di opere radicali come Tetsuo, Tokyo Fist o Nightmare Detective. Da sempre, infatti, Tsukamoto ci ha abituato a immagini incandescenti e violente, a suoni metallici e stridenti; egli ha sviluppato negli anni una poetica rivoluzionaria e uno sguardo inimitabile, portando avanti un’indagine estrema sul corpo umano, convinto che solo attraverso quest’ultimo si possa arrivare a ritrarre lo spirito. Il suo è un cinema ibrido, polimorfo, che sotto una pelle cyberpunk nasconde una carne profondamente umanista, incentrato com’è sull’eterno conflitto cultura/natura: la cultura del metallo, la natura dell’uomo.

Come se vivere solamente non fosse abbastanza. Conversazione con Benoît Delépine, Gustave de Kervern e Michel Houllebecq

Intro

Intro

Il pomeriggio in cui intervistammo Michel Houellebecq a Venezia in occasione della presentazione di Near Death Experience.

Lui completamente assente guardava il bordo del tavolo davanti a sé. Le domande sembravano scivolare verso i due registi seduti al suo fianco. Le dita gialle di fumo e i capelli consumati come il cappotto grigio/nero che indossava nonostante il caldo. Sorrideva di tanto in tanto, durante le brevi risposte, spesso monosillabiche, alle domande rivolte. Il tono di voce era bassissimo. La traduttrice dovette spostarsi per avvicinarsi un po', senza farsi vedere. Il timore che i registratori non riuscissero a catturare quei sibili.

Letteratura e cinema, flusso di coscienza. Intervista a Alex Ross Perry

(Versione originale)

(Versione originale)

L’Hotel Belvedere si erge fiero ed elegante sulle prime alture del promontorio di Locarno. Ai suoi piedi, un groviglio di strade e vicoli stretti si dirama fino alla Piazza Grande, dove in agosto, durante il Festival del film, un enorme schermo rettangolare viene issato per consentire ad abitanti e visitatori di godere di esotiche visioni sotto le stelle. Se si è abbastanza fortunati, quando il cielo è sgombro da nuvole, i riflessi della luce del sole sulla superficie piatta e cristallina del Lago Maggiore arrivano fin lassù e la vista del paesaggio circostante è davvero magnifica.

La mattina in cui incontrai Alex Ross Perry era uno di quei giorni; la nebbia della sera prima si era dileguata chissà dove e aveva lasciato il posto a un’aria tersa e pulita.

Il nuovo cinema paraguagio. Conversazione con Juan Carlos Maneglia

«Mi sono convinto a fare questo film senza ancora avere una storia, ma avendo uno spazio, un luogo: era il 1991, dovevamo girare una puntata di un programma televisivo che facevamo a quei tempi e passammo tutta la notte nel Mercado 4. Ne fui letteralmente affascinato e pensai che fosse una location perfetta per un film, specie di notte, quando è chiuso. Così ho iniziato a visitarlo sempre più spesso, scoprendo infine la figura del caretillero, un personaggio emblematico perché si trova solo lì e in nessun altro luogo, una sorta di “uomo di fatica” (ma anche donne e ragazzini) che trasporta, carica e scarica merci di ogni tipo, ed è vedendo uno di loro che portava delle grosse casse sulla propria carretilla, che mi è venuto in mente di creare una storia su quale potesse esserne il misterioso contenuto».

Una nuova logica del corpo per i tempi attuali: l’immagine filmica di Tarkovsky

Un bacio che brucia, “brucia e muore”. Ciò che resta di Derek Jarman. Incroci fra letteratura e cinema

Sono già passati vent’anni dalla morte (prematura) di Derek Jarman e il cinema europeo non ha ancora del tutto assimilato la sua lezione, che resta un unicum per sfrontatezza, energia, slancio visivo. Di fronte a una produzione tanto eclettica – sia sul piano stilistico che su quello tematico – è difficile pronunciare giudizi definitivi, individuare categorie, applicare filtri: Jarman ha saputo ‘bruciare’ l’immaginario della sua generazione dando fuoco alle pulsioni più autentiche (il sesso, la poesia, l’arte), incendiando lo sguardo degli spettatori attraverso una serie di opere fuori misura, capaci di scandalizzare innanzitutto per la messa in quadro di formati diversi e per la convergenza di supporti non canonici1. Super 8, videoclip, tableaux vivants, I-movie, lyric film sono solo alcune delle chiavi d’accesso a un orizzonte di senso stratificato e in progress, di cui oggi rimane lo scintillio di un catalogo vietato ai puristi d’ogni sorta, e consigliato invece a chi ama le ibridazioni.

Sono già passati vent’anni dalla morte (prematura) di Derek Jarman e il cinema europeo non ha ancora del tutto assimilato la sua lezione, che resta un unicum per sfrontatezza, energia, slancio visivo. Di fronte a una produzione tanto eclettica – sia sul piano stilistico che su quello tematico – è difficile pronunciare giudizi definitivi, individuare categorie, applicare filtri: Jarman ha saputo ‘bruciare’ l’immaginario della sua generazione dando fuoco alle pulsioni più autentiche (il sesso, la poesia, l’arte), incendiando lo sguardo degli spettatori attraverso una serie di opere fuori misura, capaci di scandalizzare innanzitutto per la messa in quadro di formati diversi e per la convergenza di supporti non canonici1. Super 8, videoclip, tableaux vivants, I-movie, lyric film sono solo alcune delle chiavi d’accesso a un orizzonte di senso stratificato e in progress, di cui oggi rimane lo scintillio di un catalogo vietato ai puristi d’ogni sorta, e consigliato invece a chi ama le ibridazioni.

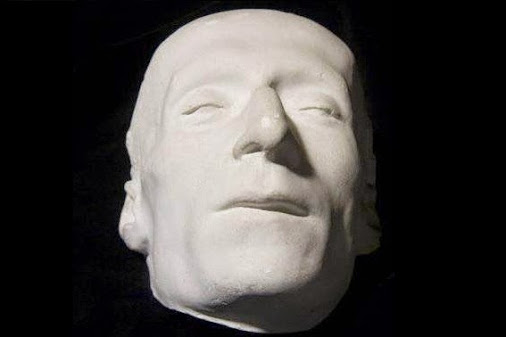

«Essa soltanto in apparenza è vuota». La Maschera maiuscola e la maschera minuscola.

«Attraverso i piccoli buchi della maschera

«Attraverso i piccoli buchi della maschera

non vedevo niente, tranne che molto lontano e molto vicino […]

Il mio sguardo si posava su oggetti inerti e liberi

una finestra, una sporgenza, un angolo di cielo»

(Roland Barthes)

Definiremo la maschera come un dispositivo che provoca un’alterazione sintomale, meglio, una organizzazione seconda dei tratti del volto, necessaria per compiere un’operazione posta sotto il segno del segreto e del pericolo; per il tempo che viene indossata rende colui che ne fa uso un altro uomo, essere, entità.

Voci sul tempo

«Tutto, dice Pavese, accade nel tempo […] ma l’accadere non ha senso per noi se non a partire dalla sospensione del tempo stesso».

«Tutto, dice Pavese, accade nel tempo […] ma l’accadere non ha senso per noi se non a partire dalla sospensione del tempo stesso».

(Sergio Givone, Introduzione a Dialoghi con Leucò)

Vers Cantet

Complice forse la recente visione dell’operaia Marion Cotillard, splendida figura dardenniana fra le strade di Due giorni, una notte, fa un certo effetto rivedere a distanza di anni Risorse umane. Un film, quello di Laurent Cantet, che secondo il Dizionario Morandini è «raro esempio di cinema sul mondo operaio che entra dentro la fabbrica industriale: “si focalizza in un luogo che definisce, nomina il nostro tempo…” (Pietro Ingrao)» (p. 1224, 2006). Un altro “interno” prima dei banchi di scuola di La classe – Entre les murs, un “dentro” che è il lato B di Due giorni, una notte, lo spazio quasi interamente negato nell’ultima opera dei Dardenne. Ma rivedere oggi Risorse Umane fa un certo effetto non solo perché quel «nostro tempo» sembra essersi cristallizzato, non solo perché riesce a dire, limpidamente, del nostro (così lungo che pare eterno) momento storico.

Complice forse la recente visione dell’operaia Marion Cotillard, splendida figura dardenniana fra le strade di Due giorni, una notte, fa un certo effetto rivedere a distanza di anni Risorse umane. Un film, quello di Laurent Cantet, che secondo il Dizionario Morandini è «raro esempio di cinema sul mondo operaio che entra dentro la fabbrica industriale: “si focalizza in un luogo che definisce, nomina il nostro tempo…” (Pietro Ingrao)» (p. 1224, 2006). Un altro “interno” prima dei banchi di scuola di La classe – Entre les murs, un “dentro” che è il lato B di Due giorni, una notte, lo spazio quasi interamente negato nell’ultima opera dei Dardenne. Ma rivedere oggi Risorse Umane fa un certo effetto non solo perché quel «nostro tempo» sembra essersi cristallizzato, non solo perché riesce a dire, limpidamente, del nostro (così lungo che pare eterno) momento storico.

Flawless: il corpo dei difetti. Il corpo “umoristico” di Philip Saymour Hoffman

«Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi goffamente imbellettata e parata di abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così, come un pappagallo, ma che forse ne soffre, e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario, mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico» (Pirandello 1994, p. 116).

«Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi goffamente imbellettata e parata di abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così, come un pappagallo, ma che forse ne soffre, e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario, mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico» (Pirandello 1994, p. 116).

S. N. Via senza nome casa senza numero

In nessun dove, amata, ci sarà mai mondo se non in noi. (…) La nostra vita scorre trasmutando. E quel ch’è fuori di noi

svanisce in forme sempre più meschine. Dove c’era una volta una solida casa

ecco un’escogitazione tutta di sghimbescio, una creazione

della mente soltanto, come se stesse tutta ancora nel cervello.

Lo spirito del tempo si crea vasti sili di forza, informi,

come l’incalzante tensione ch’esso da ogni cosa desume.

Templi non ne conosce più.

In nessun dove, amata, ci sarà mai mondo se non in noi. (…) La nostra vita scorre trasmutando. E quel ch’è fuori di noi

svanisce in forme sempre più meschine. Dove c’era una volta una solida casa

ecco un’escogitazione tutta di sghimbescio, una creazione

della mente soltanto, come se stesse tutta ancora nel cervello.

Lo spirito del tempo si crea vasti sili di forza, informi,

come l’incalzante tensione ch’esso da ogni cosa desume.

Templi non ne conosce più.

(Elegie duinesi, R. M. Rilke)

Film d'autunno - Quattro film in cerca d'attore

Michele Sardone

Sils Maria. Enigma della visione

Gemma Adesso Qui me ne stavo e attendevo, nulla attendevo,

Qui me ne stavo e attendevo, nulla attendevo,

al di là del bene e del male, or della luce

godendo, or dell’ombra, tutto semplice gioco,

e mare e meriggio, tutto tempo senza meta.

E d’improvviso, amica! Ecco che l’Uno divenne Due –

- e Zarathustra mi passò vicino…

(Sils-Maria, Nietzsche)

Gone Girl. La realtà è una nuvola di zucchero

Diego Mondella «La verità è indivisibile, non può dunque conoscere se stessa;

«La verità è indivisibile, non può dunque conoscere se stessa;

chi vuole conoscerla deve essere menzogna».

(F. Kafka)

Che cos'è più inquietante, lo sguardo fuoricampo del giovane Ryan nel finale di The Canyons o quello rivolto in macchina dall'algida Rosamund Pike in Gone Girl? Ci verrebbe da dire entrambi. Il primo è perso nel vuoto più assoluto, mentre il secondo pur conscio della sua seducente fissità di maschera nasconde il nulla. Perché il soggetto di quello sguardo non prova nulla. Ambedue queste immagini rappresentano la spia di un disagio della nostra contemporaneità, di un individualismo malato, smarrito nelle pieghe della crisi economica tra violente nevrosi e stati di anestesia. Si è disposti a tutto pur di difendere il proprio status. Non c'è amore o passione che tenga di fronte alla conservazione di un (falso) equilibrio esteriore. Da ostentare, da vendere. Da simulare.

Venere in pelliccia

Raffaele Cavalluzzi

“... e lo mise nelle mani di una Donna”. A proposito dell' inizio della grande ondata di femminismo degli anni Settanta un politico di grande sensibilità come Enrico Berlinguer ebbe a dire che stiamo seduti su un vulcano solo provvisoriamente inattivo. E oggi la Chiesa cattolica si appresta a interrogarsi, dopo millenarie chiusure, sui temi della coppia e sui problemi del sesso proprio a partire dalla condizione femminile. D'altro canto, Giorgio Agamben nel recente saggio uscito da Neri Pozza L'uso dei corpi, sulla scia degli ultimi studi di Foucault, torna acutamente a riflettere sui meccanismi del potere filtrati, tra l'altro, dalla gerarchia dei corpi nella società a guida maschile. Allora il film Venere in pelliccia di Roman Polanski consente anche al cinema di discutere da un punto di vista originale il tema del conflitto dei sessi.

A proposito dell' inizio della grande ondata di femminismo degli anni Settanta un politico di grande sensibilità come Enrico Berlinguer ebbe a dire che stiamo seduti su un vulcano solo provvisoriamente inattivo. E oggi la Chiesa cattolica si appresta a interrogarsi, dopo millenarie chiusure, sui temi della coppia e sui problemi del sesso proprio a partire dalla condizione femminile. D'altro canto, Giorgio Agamben nel recente saggio uscito da Neri Pozza L'uso dei corpi, sulla scia degli ultimi studi di Foucault, torna acutamente a riflettere sui meccanismi del potere filtrati, tra l'altro, dalla gerarchia dei corpi nella società a guida maschile. Allora il film Venere in pelliccia di Roman Polanski consente anche al cinema di discutere da un punto di vista originale il tema del conflitto dei sessi.

Under the Skin - Più umano dell’umano

Vincenzo Martino Dapprima vi è un granello di luce avvolto dal buio; nel mentre di un sensuale check vocale il granello si distende assumendo fisionomie discoidali; muta sfericamente in un occhio, che cristallino sottolinea una prima energica separazione tra bianco e nero, fra luce e ombra: la creazione a partire dalla storia dell’universo.

Dapprima vi è un granello di luce avvolto dal buio; nel mentre di un sensuale check vocale il granello si distende assumendo fisionomie discoidali; muta sfericamente in un occhio, che cristallino sottolinea una prima energica separazione tra bianco e nero, fra luce e ombra: la creazione a partire dalla storia dell’universo.

Molière: umori preleopardiani

Raffaele Cavalluzzi

La scena è una spiaggia desolata della costa atlantica dell’ Île-de-Rè, piccola, pacifica località presso La Rochelle, e il film (Moliére in bicicletta) del francese Philippe Le Guay si chiude con l’ultima battuta de IlMisantropo pronunziata da Serge-Alceste: «ormai detestata, l’umana natura per me è una spaventosa sciagura». Cioè con un sigillo d’impronta, oserei dire, preleopardiana.

La scena è una spiaggia desolata della costa atlantica dell’ Île-de-Rè, piccola, pacifica località presso La Rochelle, e il film (Moliére in bicicletta) del francese Philippe Le Guay si chiude con l’ultima battuta de IlMisantropo pronunziata da Serge-Alceste: «ormai detestata, l’umana natura per me è una spaventosa sciagura». Cioè con un sigillo d’impronta, oserei dire, preleopardiana.

Io la conoscevo bene. Roma: la nuova drammaturgia

Luigi Coluccio È tutto un manifesto, Roma: la nuova drammaturgia. Per quello che non ha, per quello a cui tende, per quello che non ha previsto. Su un grafico temporale: le urla e le storture per l’Estate romana, la Trilogia dell’invisibile di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini al Teatro India. Su un grafico spaziale: il Teatro Valle tra ri-occupazioni e ri-aperture, le lotte padronali per il Teatro Eliseo.

È tutto un manifesto, Roma: la nuova drammaturgia. Per quello che non ha, per quello a cui tende, per quello che non ha previsto. Su un grafico temporale: le urla e le storture per l’Estate romana, la Trilogia dell’invisibile di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini al Teatro India. Su un grafico spaziale: il Teatro Valle tra ri-occupazioni e ri-aperture, le lotte padronali per il Teatro Eliseo.

Santo Genet. Nostro signore dei fiori

Matteo Marelli Soltanto dopo aver oltrepassato la barriera della rispettabilità e del buon gusto si può apprezzare il valore della poesia di Genet. Solo così la comunicazione si può stabilire; solo a questo prezzo il sottomondo furioso dell’autore sboccerà in rosse corolle e parole purpuree di fronte agli occhi dello spettatore. Bisogna mescolarsi nel labirinto del mondo genettiano; è necessario attraversarlo fino in fondo, accettando tutto ciò che si può trovare sul cammino: lo scandalo, la volgarità, le situazioni scabrose, e andare oltre.

Soltanto dopo aver oltrepassato la barriera della rispettabilità e del buon gusto si può apprezzare il valore della poesia di Genet. Solo così la comunicazione si può stabilire; solo a questo prezzo il sottomondo furioso dell’autore sboccerà in rosse corolle e parole purpuree di fronte agli occhi dello spettatore. Bisogna mescolarsi nel labirinto del mondo genettiano; è necessario attraversarlo fino in fondo, accettando tutto ciò che si può trovare sul cammino: lo scandalo, la volgarità, le situazioni scabrose, e andare oltre.

Chiara Guidi: Un tifone di farfalle ubriache d'amore

Matteo Marelli «Quanta violenza può contenere un soffio?

«Quanta violenza può contenere un soffio?

Quanta disperazione un sussurro?»

(Giovanni Lindo Ferretti)

Afferrare il senso di un’opera non vuol dire essere in grado di redigerne chirurgicamente il referto tramico. L’intreccio, lo dice la parola stessa, a volte aggroviglia nei nessi di causalità, togliendo respiro al testo, facendone cosa morta.

Meglio quindi liberarsene, cestinarlo, proprio come fa Chiara Guidi durante la lettura scenica di Tifone, liberamente tratta dall’omonimo racconto di Joseph Conrad, che per l’occasione viene trasformato in una partitura strumentale per pianoforte e “viola”: il primo, fisicamente presente in scena in tutta la sua eleganza a coda, suonato da Fabrizio Ottaviucci, la seconda, invece, presa a modello dalla regista per modulare la propria voce.

Rassegne

-

Registi fuori dagli ScheRmi

-

Registi fuori dagli ScheRmi II

-

Registi fuori dagli ScheRmi III

-

Registi fuori dagli scheRmi IV

-

Speciale Registi fuori dagli scheRmi IV

-

Registi fuori dagli scheRmi V

-

Speciale Registi fuori dagli scheRmi V

-

Registi fuori dagli scheRmi VI

-

Registi Fuori dagli ScheRmi VII

-

Registi fuori dagli Sche[r]mi VIII

-

Registi fuori dagli sche[r]mi IX

-

Registi fuori dagli sche[r]mi X

-

Registi fuori dagli scheRmi XI

-

immaginesomiglianza

-

Registi fuori dagli scheRmi XII

-

Registi fuori dagli scheRmi XIII

Archivio

- Uzak 50/51 | inverno/primavera 2026

- Uzak 48/49 | inverno/primavera 2025

- Uzak 46/47 | estate/autunno 2024

- Uzak 45 | inverno/primavera 2024

- Uzak 44 | estate/autunno 2023

- Uzak 43 | inverno/primavera 2023

- Uzak 42 | estate/autunno 2022

- UZAK 41 | inverno/primavera 2022

- Uzak 40 | estate / autunno 2021

- Uzak 39 | primavera 2021

- UZAK 38 | autunno 2020/ inverno 2021

- Uzak 37 | estate 2020

- Uzak 36 | primavera 2020

- Uzak 35 | autunno 2019 / inverno 2020

- Uzak 34 | estate 2019

- UZAK 33 | primavera 2019

- UZAK 32 | autunno 2018 - inverno 2019

- UZAK 30/31 | estate 2018

- UZAK 28/29 | autunno 2017 / inverno 2018

- UZAK 27 | estate 2017

- UZAK 26 | primavera 2017

- UZAK 24/25 | autunno/inverno 2016

- UZAK 23 | estate 2016

- UZAK 22 | primavera 2016

- UZAK 20/21 | autunno/inverno 2015

- UZAK 19 | estate 2015

- UZAK 18 | primavera 2015

- UZAK 16/17 | autunno/inverno 2014

- UZAK 15 | estate 2014

- UZAK 14 | primavera 2014

- UZAK 12/13 | autunno/inverno 2013

- UZAK 11 | estate 2013

- UZAK 10 | primavera 2013

- UZAK 09 | inverno 2013

- UZAK 07/08 | estate/autunno 2012

- UZAK 06 | primavera 2012

- UZAK 05 | inverno 2011

- UZAK 04 | autunno 2011

- UZAK 03 | estate 2011

- UZAK 02 | primavera 2011

- UZAK 01 | inverno 2010