UZAK 09 | inverno 2013

La militanza è critica (anche in rete)

Pare che l'automobile, anzi la Limousine, sia divenuta l'immagine, cioè unico dispositivo di indagine, del cosiddetto contemporaneo, se si vedono le recenti opzioni del Cosmopolis cronenberghiano, ma soprattutto di quell'Holy Motors di Leos Carax, che convoglia perfettamente la militanza, che deve essere non solo della creazione cinematografica, ma anche della critica. È il motore, la macchina, il veicolo dell'attraversamento dello spazio immaginale e del passaggio all'Altro cinematografico, percorrendo il Vuoto che si istituisce tra queste in(ter)dipendenti isole di senso, che vibrano ogni volta (nelle incarnazioni di Denis Lavant e nelle concrezioni del circostante) di sentimento, dolore, perversione, azione anticapitalistica, cioè di Politica, la globalità dei significati, dis-unita proprio attraverso la distanza tra isola e isola. Che è quanto emerge appunto da Holy Motors e che la critica, le critiche, devono mettere in primo piano, nel sogno avatariano di una vita nuova e reale affidata alla carne del simulacro.

Pare che l'automobile, anzi la Limousine, sia divenuta l'immagine, cioè unico dispositivo di indagine, del cosiddetto contemporaneo, se si vedono le recenti opzioni del Cosmopolis cronenberghiano, ma soprattutto di quell'Holy Motors di Leos Carax, che convoglia perfettamente la militanza, che deve essere non solo della creazione cinematografica, ma anche della critica. È il motore, la macchina, il veicolo dell'attraversamento dello spazio immaginale e del passaggio all'Altro cinematografico, percorrendo il Vuoto che si istituisce tra queste in(ter)dipendenti isole di senso, che vibrano ogni volta (nelle incarnazioni di Denis Lavant e nelle concrezioni del circostante) di sentimento, dolore, perversione, azione anticapitalistica, cioè di Politica, la globalità dei significati, dis-unita proprio attraverso la distanza tra isola e isola. Che è quanto emerge appunto da Holy Motors e che la critica, le critiche, devono mettere in primo piano, nel sogno avatariano di una vita nuova e reale affidata alla carne del simulacro.

"Low Tide": abitare il tempo

Siamo sempre più convinti che ciò che condanna il pensiero critico alla ripetizione del fatuo è l’ossessione del nuovo, la convinzione ‒ più o meno consapevole ‒ che ciò che vale la pena vedere, ciò su cui vale la pena scrivere sia ciò che infrange qualcosa di dato per stabilito, un codice, una forma. Ed ecco comparire, volta per volta, entusiastiche ammirazioni per rovesciamenti apparenti, ibridazioni consapevoli, negazioni più o meno annunciate di generi, forme stili. Una sorta di rincorsa spasmodica dell’avanguardia, del nuovo come icona messianica, muove a volte sguardi, percorsi critici, scritture e parole.

Siamo sempre più convinti che ciò che condanna il pensiero critico alla ripetizione del fatuo è l’ossessione del nuovo, la convinzione ‒ più o meno consapevole ‒ che ciò che vale la pena vedere, ciò su cui vale la pena scrivere sia ciò che infrange qualcosa di dato per stabilito, un codice, una forma. Ed ecco comparire, volta per volta, entusiastiche ammirazioni per rovesciamenti apparenti, ibridazioni consapevoli, negazioni più o meno annunciate di generi, forme stili. Una sorta di rincorsa spasmodica dell’avanguardia, del nuovo come icona messianica, muove a volte sguardi, percorsi critici, scritture e parole.

Regia in "punta di piedi". Intervista a Minervini

Vanna Carlucci - Gianfranco Costantiello Il modo di girare così calato nella drammaticità del reale ricorda i film dei fratelli Dardenne (d’altronde ho letto che alcuni componenti della truppa dei Dardenne hanno lavorato per questo suo film), ma penso anche al Truffaut de I quattrocento colpi e, soprattutto, al Rossellini di Germania anno zero (nella maniera in cui l’autore è insieme al personaggio). Crede che questi registi abbiano influenzato il suo lavoro? O ce ne sono altri che sente più vicino?

Il modo di girare così calato nella drammaticità del reale ricorda i film dei fratelli Dardenne (d’altronde ho letto che alcuni componenti della truppa dei Dardenne hanno lavorato per questo suo film), ma penso anche al Truffaut de I quattrocento colpi e, soprattutto, al Rossellini di Germania anno zero (nella maniera in cui l’autore è insieme al personaggio). Crede che questi registi abbiano influenzato il suo lavoro? O ce ne sono altri che sente più vicino?

Con Marie-Hélène Dozo, che ha montato tutti i film dei fratelli Dardenne, siamo molto amici e ci frequentiamo anche quando non lavoriamo insieme. Suo marito, Joao Leite, è il produttore dei miei film. Per Low Tide si sono poi aggiunti Julie Brenta (montaggio suono) e Thomas Gauder (missaggio), anche loro stretti collaboratori dei Dardenne. Ciò nonostante, credo che tra i nostri film ci siano grandi differenze, sia formali che sostanziali. I Dardenne partono spesso da un’idea fittizia attorno alla quale costruiscono personaggi e luoghi che, sinceramente, non rappresentano la realtà da cui provengono i Dardenne stessi, vale a dire la Vallonia. I miei film hanno come punto di partenza luoghi e persone reali, ai quali adatto la mia storia, cercando di coglierne e di rappresentarne al meglio le proprie idiosincrasie. Ed è proprio in questa mia ricerca dell’autenticità che m’ispiro principalmente a Rossellini.

Ci terrei inoltre a citare Lav Diaz, che ammiro profondamente per avere il coraggio e l’ambizione di raccontare la(e) storia(e) delle Filippine, un film, un’ora, un fotogramma alla volta. Anche a me piacerebbe raccontare, film dopo film, la(e) storia(e) della vera faccia dell’America, quella del profondo Sud.

Nudo imprevisto. Su "Low Tide" di Roberto Minervini

Low tide si estende nel dominio di elementi primi, terragni, prati oppure terricci apparsi all'improvviso, regno di lordure e rifiuti (magari di latta: sparuta risorsa per i vagabondi, come quelli della Reichardt, in fila a questuare centesimi, e, in contrappunto, mettiamo, gatti morti, impallinati in Gummo), o grigi cavalcavia tipicamente americani – con smog e via vai di macchine sullo sfondo – simili a quelli percorsi da un altro tacito bambino visto qualche anno fa nei paraggi del cinema americano indipendente, quello con le orecchie da coniglio di Gummo appunto (vero canone non solo del cinema di Korine, prima che si attualizzasse in senso pop in Spring Breakers, ma in genere di una certa rappresentazione ruvidamente realistica di un mondo, di un'America subumana), che col suo deambulare dava conto di uno spazio (urbano e suburbano, ma soprattutto cinematografico) e di un'umanità residuali.

Low tide si estende nel dominio di elementi primi, terragni, prati oppure terricci apparsi all'improvviso, regno di lordure e rifiuti (magari di latta: sparuta risorsa per i vagabondi, come quelli della Reichardt, in fila a questuare centesimi, e, in contrappunto, mettiamo, gatti morti, impallinati in Gummo), o grigi cavalcavia tipicamente americani – con smog e via vai di macchine sullo sfondo – simili a quelli percorsi da un altro tacito bambino visto qualche anno fa nei paraggi del cinema americano indipendente, quello con le orecchie da coniglio di Gummo appunto (vero canone non solo del cinema di Korine, prima che si attualizzasse in senso pop in Spring Breakers, ma in genere di una certa rappresentazione ruvidamente realistica di un mondo, di un'America subumana), che col suo deambulare dava conto di uno spazio (urbano e suburbano, ma soprattutto cinematografico) e di un'umanità residuali.

Il contrasto dell'agire. "Low Tide"

Massimo Causo La disciplina dell’indifferenza nutre e organizza il senso dell’esserci del dodicenne protagonista di Low Tide, nemmeno un nome per nominarlo, ma non di meno una presenza forte e contraddittoria nella sua evidente fragilità infantile. Minervini gioca la carta della sua lampante solarità per ricoprirla della polvere della periferia suburbana, disegnando questo ragazzino come un contrappunto in fuga dall’iconografia metropolitana degli skeaters alla Van Sant, per esempio. Non c’è identità, per questo ragazzino, la sua soggettività appartiene solo all’indifferenza di cui è oggetto e alla quale lui risponde nella disarmonia delle mille attenzioni di cui ogni suo atto è espressione. La sua comunicazione silenziosa è fatta di gesti di comunione, di riparazione, di armonizzazione. La verità affettiva di cui riveste l’indifferenza della madre è fatta di esperimenti che occupano la distanza: dormire nel letto che ha preparato per i pazienti dell’ospedale in cui lavora, assaggiare di nascosto il cibo che lei sta mangiando, lavare le sue lenzuola...

La disciplina dell’indifferenza nutre e organizza il senso dell’esserci del dodicenne protagonista di Low Tide, nemmeno un nome per nominarlo, ma non di meno una presenza forte e contraddittoria nella sua evidente fragilità infantile. Minervini gioca la carta della sua lampante solarità per ricoprirla della polvere della periferia suburbana, disegnando questo ragazzino come un contrappunto in fuga dall’iconografia metropolitana degli skeaters alla Van Sant, per esempio. Non c’è identità, per questo ragazzino, la sua soggettività appartiene solo all’indifferenza di cui è oggetto e alla quale lui risponde nella disarmonia delle mille attenzioni di cui ogni suo atto è espressione. La sua comunicazione silenziosa è fatta di gesti di comunione, di riparazione, di armonizzazione. La verità affettiva di cui riveste l’indifferenza della madre è fatta di esperimenti che occupano la distanza: dormire nel letto che ha preparato per i pazienti dell’ospedale in cui lavora, assaggiare di nascosto il cibo che lei sta mangiando, lavare le sue lenzuola...

Un affacciarsi sul tempo: "Flòr da Baixa" e i "Videodiari" di Mauro Santini

Gianfranco Costantiello Le immagini nel cinema di Santini sono lo scarto di uno sguardo diaframmatico, interiore, evanescente. Docile reclamo verso la finitezza dell’inquadratura, limite che, prima ancora, è proprio dell’occhio, impreparato a trattenere lo spazio intorno. Si susseguono come in un sogno: rincorrono e descrivono traiettorie di luce e buio, oltrepassano soglie e varchi, si sgranano fino a cogliere l’impenetrabile che è scosso dai sussulti di ciò che resta fuori campo. La loro contiguità, se penso soprattutto al lungometraggio Flòr da baixa, viene tenuta dal sonoro ‒ che intreccia fuggevoli ascensioni musicali al respiro segreto delle stanze d’albergo, al tramestio delle strade, allo sciabordio delle onde che torna spesso come a suggerire l’andirivieni, il moto ondoso dell’immagine che appare, schiuma e si perde ‒ e dal ri-attraversamento di un corpo-fantasma di donna che guarda dalla finestra, ché il cinema di Santini è un affacciarsi sul tempo.

Le immagini nel cinema di Santini sono lo scarto di uno sguardo diaframmatico, interiore, evanescente. Docile reclamo verso la finitezza dell’inquadratura, limite che, prima ancora, è proprio dell’occhio, impreparato a trattenere lo spazio intorno. Si susseguono come in un sogno: rincorrono e descrivono traiettorie di luce e buio, oltrepassano soglie e varchi, si sgranano fino a cogliere l’impenetrabile che è scosso dai sussulti di ciò che resta fuori campo. La loro contiguità, se penso soprattutto al lungometraggio Flòr da baixa, viene tenuta dal sonoro ‒ che intreccia fuggevoli ascensioni musicali al respiro segreto delle stanze d’albergo, al tramestio delle strade, allo sciabordio delle onde che torna spesso come a suggerire l’andirivieni, il moto ondoso dell’immagine che appare, schiuma e si perde ‒ e dal ri-attraversamento di un corpo-fantasma di donna che guarda dalla finestra, ché il cinema di Santini è un affacciarsi sul tempo.

Natura morta in giallo

Michele Sardone Forse per far emergere alla superficie filmica una non-storia dalla Storia impaludata nella propria autonarrazione è necessario che anche il regista cancelli se stesso. Non poteva far eccezione quell’auto(narrato)re di Carlo Michele Schirinzi che nel suo ultimo lavoro, Natura morta in giallo, cancella dalla scena se stesso, la sua storia, il suo stile, il suo tocco, per dar spazio ad altri corpi, altre storie, altri talenti, altri tocchi.

Forse per far emergere alla superficie filmica una non-storia dalla Storia impaludata nella propria autonarrazione è necessario che anche il regista cancelli se stesso. Non poteva far eccezione quell’auto(narrato)re di Carlo Michele Schirinzi che nel suo ultimo lavoro, Natura morta in giallo, cancella dalla scena se stesso, la sua storia, il suo stile, il suo tocco, per dar spazio ad altri corpi, altre storie, altri talenti, altri tocchi.

Eros + massacro: il cinema di Wakamatsu Kōji

Giampiero Raganelli «I film di Wakamatsu Kōji offrono ai loro spettatori un’esperienza che non ha equivalente alla luce del sole. È la voce del desiderio, dei propositi delittuosi, e quindi della miseria screziata, che echeggia nella notte». Con queste parole Ōshima Nagisa (1970) si è espresso nei confronti del regista suo protégé, che ha voluto peraltro come produttore per il suo scandaloso Ecco l’impero dei sensi (1978).

«I film di Wakamatsu Kōji offrono ai loro spettatori un’esperienza che non ha equivalente alla luce del sole. È la voce del desiderio, dei propositi delittuosi, e quindi della miseria screziata, che echeggia nella notte». Con queste parole Ōshima Nagisa (1970) si è espresso nei confronti del regista suo protégé, che ha voluto peraltro come produttore per il suo scandaloso Ecco l’impero dei sensi (1978).

Wakamatsu ci ha lasciato improvvisamente il 17 ottobre del 2012, a 76 anni, dopo una carriera di cinquant’anni e di oltre cento film, ancora nel pieno dei suoi progetti e dei suoi tour per i festival di tutto il mondo. Portato via da un incidente stradale, investito da un taxi, proprio come Angelopoulos.

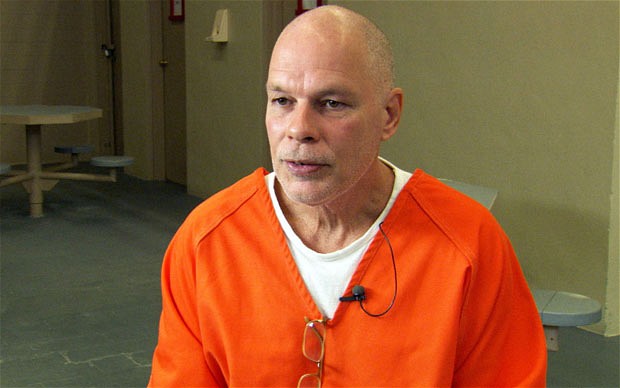

Death row

Mariella Lazzarin L’abolizione della pena di morte

L’abolizione della pena di morte

verrà come la morte,

non come la pena di morte,

non si sa quando.

(Jacques Derrida)

La morte. Con Death Row e Into the Abyss, Werner Herzog radicalizza la sua poetica di fatti reali ‒ del resto anche My Son, My Son what have ye Done è tratto da una vicenda veramente accaduta ‒ per spostarla letteralmente negli abissi di una storia celata, rimasta necessariamente al buio. Uno sguardo distaccato, una dichiarazione d’intenti, una radicalità drastica, perentoria. Herzog costruisce una cupa tassonomia di sottrazioni: dapprima lo spazio, teso e claustrofobico, per la sua stessa imposta impossibilità di mostrarsi al pubblico; poi il tempo, cinquanta minuti d’intervista ai cinque detenuti, l’amara consapevolezza di un destino ormai segnato, le rinunce, le ammissioni, le ricostruzioni e le lacerazioni; infine la presa di coscienza della impossibilità di agire, la competenza solamente umana di cambiare il proprio destino relegata a divenire spazio chiuso dell’eterna attesa, l’estrema sintesi dove le intenzioni possono prendere vita solo nella parentesi di un miraggio, nell’estensione incisa di una chimera.

Lo strano caso del 7 e del 22: come improvvisarsi soggetti del cinema

Il cinema non è un soggetto. Tutt’al più è un oggetto di riflessione. Nelle sue innumerevoli manifestazioni chiama sì in causa intere legioni di soggetti reali - i cosiddetti addetti ai lavori - ma nessuno di loro, per quanto si affanni a sottometterlo alla propria volontà, ne può controllare l’esuberanza semantica, la spinta centrifuga. Il cinema, insomma, è un’entità paradossale: accoglie docilmente in sé la pulsione espressiva di soggetti disparati, ma non si riduce a tradurla pedissequamente, a dattilografarla. Si presta senza assoggettarsi, si concede mantenendo una certa indipendenza. Questa autonomia non ha niente di soggettivo, d’intenzionale: si configura esattamente come un surplus, un’eccedenza, una resistenza all’ordine imposto da forze estranee. Non c’è autorialità o logica spettacolare che tenga: la materia cinematografica, per quanto pensata meticolosamente o generata digitalmente, sfugge alla traduzione dell’idea che l’ha concepita, resiste alla manipolazione integrale. Ebbene, questo surplus è precisamente l’altro del cinema. Un’alterità che si concretizza prendendo le distanze dalle intenzioni della messa in scena, giacendo sotto di essa, sedimentandosi in un fondo letteralmente inesauribile, suscettibile di infinite scorribande interpretative.

Il cinema non è un soggetto. Tutt’al più è un oggetto di riflessione. Nelle sue innumerevoli manifestazioni chiama sì in causa intere legioni di soggetti reali - i cosiddetti addetti ai lavori - ma nessuno di loro, per quanto si affanni a sottometterlo alla propria volontà, ne può controllare l’esuberanza semantica, la spinta centrifuga. Il cinema, insomma, è un’entità paradossale: accoglie docilmente in sé la pulsione espressiva di soggetti disparati, ma non si riduce a tradurla pedissequamente, a dattilografarla. Si presta senza assoggettarsi, si concede mantenendo una certa indipendenza. Questa autonomia non ha niente di soggettivo, d’intenzionale: si configura esattamente come un surplus, un’eccedenza, una resistenza all’ordine imposto da forze estranee. Non c’è autorialità o logica spettacolare che tenga: la materia cinematografica, per quanto pensata meticolosamente o generata digitalmente, sfugge alla traduzione dell’idea che l’ha concepita, resiste alla manipolazione integrale. Ebbene, questo surplus è precisamente l’altro del cinema. Un’alterità che si concretizza prendendo le distanze dalle intenzioni della messa in scena, giacendo sotto di essa, sedimentandosi in un fondo letteralmente inesauribile, suscettibile di infinite scorribande interpretative.

"Il primo uomo" di Camus e di Amelio

La sesta edizione nei Tascabili Bompiani dell’ampio frammento del romanzo postumo di Albert Camus Il primo uomo (aprile 2012, a cura di Catherine Camus, trad. di Ettore Capriolo) è uscita quasi contemporaneamente col film che Gianni Amelio ne ha tratto ispirandovisi. Amelio ha trovato nell’opera di Camus l’occasione per trasferirvi il tema centrale della sua vicenda artistica ed esistenziale: la ricerca del padre e, in assenza di lui, delle sue radici nel profondo nostro Sud (la metafora del viaggio è particolarmente significativa nel cinema più maturo di Amelio, da Il ladro di bambini a Lamerica, da Le chiavi di casa a La stella che non c’è).

La sesta edizione nei Tascabili Bompiani dell’ampio frammento del romanzo postumo di Albert Camus Il primo uomo (aprile 2012, a cura di Catherine Camus, trad. di Ettore Capriolo) è uscita quasi contemporaneamente col film che Gianni Amelio ne ha tratto ispirandovisi. Amelio ha trovato nell’opera di Camus l’occasione per trasferirvi il tema centrale della sua vicenda artistica ed esistenziale: la ricerca del padre e, in assenza di lui, delle sue radici nel profondo nostro Sud (la metafora del viaggio è particolarmente significativa nel cinema più maturo di Amelio, da Il ladro di bambini a Lamerica, da Le chiavi di casa a La stella che non c’è).

"Buone notizie": il testamento-profezia di Elio Petri

(dal libro L’ultima trovata. Trent’anni di cinema senza Elio Petri, a cura di Diego Mondella, Pendragon, 2012)

(dal libro L’ultima trovata. Trent’anni di cinema senza Elio Petri, a cura di Diego Mondella, Pendragon, 2012)

«Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello che la televisione impone loro secondo le norme della Produzione creatrice di benessere (o, meglio, di salvezza dalla miseria). Lo hanno accettato: ma sono davvero in grado di realizzarlo? No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventandone caricatura, o non riescono a realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime. Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d’animo collettivi».

(Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari)

Oltre le colline, o l’altra faccia dell’amore

Non c’è, ma c’è. Anche in quest’opera cinematografica, meno direttamente “politica” all’apparenza e focalizzata su un tema sin qui inedito per il Noul Val Românesc, quello della spiritualità popolare, di quel retaggio religioso accantonato e a volte rimosso, ma ch’è presente e che torna ad affiorare. Anche in questo suo terzo lungometraggio (e mezzo) di cui è regista e sceneggiatore, Cristian Mungiu mette in gioco topoi e stilemi figurativi, corpi e luoghi ricorrenti che riconducono După dealuri (Oltre le colline, 2012), coerentemente, nel novero stilistico della nuova produzione rumena. Ne mantiene lo stesso sguardo lucido sin quasi al cinismo, l’analisi priva di condiscendenze, l’attenzione agli aspetti sociali più tipici del Paese, e magari più sconosciuti fuori.

Non c’è, ma c’è. Anche in quest’opera cinematografica, meno direttamente “politica” all’apparenza e focalizzata su un tema sin qui inedito per il Noul Val Românesc, quello della spiritualità popolare, di quel retaggio religioso accantonato e a volte rimosso, ma ch’è presente e che torna ad affiorare. Anche in questo suo terzo lungometraggio (e mezzo) di cui è regista e sceneggiatore, Cristian Mungiu mette in gioco topoi e stilemi figurativi, corpi e luoghi ricorrenti che riconducono După dealuri (Oltre le colline, 2012), coerentemente, nel novero stilistico della nuova produzione rumena. Ne mantiene lo stesso sguardo lucido sin quasi al cinismo, l’analisi priva di condiscendenze, l’attenzione agli aspetti sociali più tipici del Paese, e magari più sconosciuti fuori.

Anime e spazi del silenzio

I connotati formali di Silent Souls di Aleksei Fedorchenko (misuratissimo ritmo dalle giuste pause, nitida e perfetta fotografia, interpretazioni dense e reali, paesaggi pieni d’aria e di rare atmosfere, gesti e toponimi sconosciuti) si esaltano, con splendida regolarità, nel sentimento dell’amore della natura dei superstiti delle antiche popolazioni ugro-finniche dei Merja; e trovano esito originale nella cadenza onirica del tragitto funebre a bordo di un’auto per le strade solitarie del Nord-Ovest dell’alto Volga, in Russia, accompagnato da echi di canti dallo struggente timbro corale.

I connotati formali di Silent Souls di Aleksei Fedorchenko (misuratissimo ritmo dalle giuste pause, nitida e perfetta fotografia, interpretazioni dense e reali, paesaggi pieni d’aria e di rare atmosfere, gesti e toponimi sconosciuti) si esaltano, con splendida regolarità, nel sentimento dell’amore della natura dei superstiti delle antiche popolazioni ugro-finniche dei Merja; e trovano esito originale nella cadenza onirica del tragitto funebre a bordo di un’auto per le strade solitarie del Nord-Ovest dell’alto Volga, in Russia, accompagnato da echi di canti dallo struggente timbro corale.

Breve nota sulla "Bella addormentata"

Fa parlare, com'è ovvio, l’ultimo film di Marco Bellocchio, presentato alla 69° mostra del Cinema di Venezia, dopo le difficoltà incontrate con la Film Commission friulana, da cui è partita la campagna anti-censoria, condivisa da gran parte della critica. Dunque attesissima. Coraggiosa. Emblematica. È la Bella addormentata. Ci vuole più coraggio per vivere o per morire? Sembra essere questa la prima domanda che viene in mente dopo aver visto il film di Bellocchio. Un film che, come sappiamo, prende le mosse dalla vicenda di Eluana Englaro, protagonista assente, che resta sullo sfondo a fare da collante alle altre storie che a essa si intrecciano.

Fa parlare, com'è ovvio, l’ultimo film di Marco Bellocchio, presentato alla 69° mostra del Cinema di Venezia, dopo le difficoltà incontrate con la Film Commission friulana, da cui è partita la campagna anti-censoria, condivisa da gran parte della critica. Dunque attesissima. Coraggiosa. Emblematica. È la Bella addormentata. Ci vuole più coraggio per vivere o per morire? Sembra essere questa la prima domanda che viene in mente dopo aver visto il film di Bellocchio. Un film che, come sappiamo, prende le mosse dalla vicenda di Eluana Englaro, protagonista assente, che resta sullo sfondo a fare da collante alle altre storie che a essa si intrecciano.

Filmmaker festival. Faccio quattro passi a piedi fino alla frontiera...

Matteo Marelli Il cinema non è mai morto. Perché il cinema non è MAI STATO. Non è mai esistito in una sua fisionomia immutabile. Ognuno sa cos’è e per ognuno è diverso. Se due lo pensano uguale si stanno fregando. Troppo facile piangerne la scomparsa e intellettualmente disonesto redigere accorati necrologi celebranti la cerimonia di un addio: avere una posizione passatista significa dimostrare un accanimento parassitico nei riguardi di un’idea di cinema già da altri teorizzata. Non occorre trincerarsi dietro facili (o difficili…) certezze ideologiche preconfezionate, ma tentare di comprendere il cambiamento per elaborare risposte adeguate.

Il cinema non è mai morto. Perché il cinema non è MAI STATO. Non è mai esistito in una sua fisionomia immutabile. Ognuno sa cos’è e per ognuno è diverso. Se due lo pensano uguale si stanno fregando. Troppo facile piangerne la scomparsa e intellettualmente disonesto redigere accorati necrologi celebranti la cerimonia di un addio: avere una posizione passatista significa dimostrare un accanimento parassitico nei riguardi di un’idea di cinema già da altri teorizzata. Non occorre trincerarsi dietro facili (o difficili…) certezze ideologiche preconfezionate, ma tentare di comprendere il cambiamento per elaborare risposte adeguate.

Le Giornate del Cinema Muto. Quando tutto nel cinema era possibile

Grazia Ingravalle Nello stesso anno in cui il grande pubblico (ri)scopre il genio innovatore di Georges Méliès attraverso Hugo Cabret, riemerge anche uno dei più favolosi film del cineasta prestigiatore, Le Avventure di Robinson Crusoe (Les Aventures de Robinson Crusoé, Georges Méliès, 1902). (Di questo film finora si conosceva solo un breve frammento di modesta qualità in bianco e nero). Il nitrato, interamente colorato a mano, fa parte di una donazione alla Cinémathèque Française da parte di un collezionista di dispositivi cinematografici dell’epoca muta ed include, tra le altre, opere di Étienne-Jules Marey, Edison, Pathé e titoli del Phono-Cinéma-Théâtre.

Nello stesso anno in cui il grande pubblico (ri)scopre il genio innovatore di Georges Méliès attraverso Hugo Cabret, riemerge anche uno dei più favolosi film del cineasta prestigiatore, Le Avventure di Robinson Crusoe (Les Aventures de Robinson Crusoé, Georges Méliès, 1902). (Di questo film finora si conosceva solo un breve frammento di modesta qualità in bianco e nero). Il nitrato, interamente colorato a mano, fa parte di una donazione alla Cinémathèque Française da parte di un collezionista di dispositivi cinematografici dell’epoca muta ed include, tra le altre, opere di Étienne-Jules Marey, Edison, Pathé e titoli del Phono-Cinéma-Théâtre.

L'eredità di Jack London - "The trail of '98" (1929) di C. Brown

Com’è noto, Clarence Brown era il director prediletto di Greta Garbo, protagonista di sette fra i film della folta filmografia del regista. Brown (che a proposito della grande svedese disse di «averla sempre diretta in tono sommesso: i miei consigli non erano niente più che dei sussurri»), fu uno dei più rappresentativi cineasti della stagione d’oro hollywoodiana, quella caratterizzata dalla politica culturale dello studio system, dei cui meriti, spesso discutibili ma talvolta autentici, fu espressione significativa quanto non di rado eminente. Grande talent scout di attori, che evidentemente amava molto, nei duri anni della Depressione era solito dire, accennando al potere carismatico dei veri divi ‒ gran parte dei quali facevano parte della “scuderia” della MGM per la quale girava i suoi film e che di attori era ricco («più stelle che in cielo!» era lo slogan di questa major): «quando uno dice: lasciamo i piatti nel secchio e andiamo a vedere Joan Crawford […] vuol dire che quella è una vera star».

Com’è noto, Clarence Brown era il director prediletto di Greta Garbo, protagonista di sette fra i film della folta filmografia del regista. Brown (che a proposito della grande svedese disse di «averla sempre diretta in tono sommesso: i miei consigli non erano niente più che dei sussurri»), fu uno dei più rappresentativi cineasti della stagione d’oro hollywoodiana, quella caratterizzata dalla politica culturale dello studio system, dei cui meriti, spesso discutibili ma talvolta autentici, fu espressione significativa quanto non di rado eminente. Grande talent scout di attori, che evidentemente amava molto, nei duri anni della Depressione era solito dire, accennando al potere carismatico dei veri divi ‒ gran parte dei quali facevano parte della “scuderia” della MGM per la quale girava i suoi film e che di attori era ricco («più stelle che in cielo!» era lo slogan di questa major): «quando uno dice: lasciamo i piatti nel secchio e andiamo a vedere Joan Crawford […] vuol dire che quella è una vera star».

Noul val. Il nuovo cinema rumeno 1989-2009

Matteo Marelli Francesco Saverio Marzaduri dimostra ferma autonomia intellettuale. Quando rifiuta il pensiero corrente, circa il riconoscimento di una nouvelle vague romena, sostenuto, oltre che dai diretti interessati, anche da una delle voci critiche più autorevoli della Romania, quella di Alex Leo Şerban, secondo cui «non ci sono onde, ma solo individui a sé stanti» (Şerban in Marzaduri 2012, p. 117), lo fa con cognizione di causa. Presa di posizione supportata da solide argomentazioni, che sono quelle che costituiscono il suo saggio, Noul Val. Il nuovo cinema romeno 1989-2009, primo articolato studio – teorico, analitico e di sintesi – mai realizzato finora sulla cinematografia romena.

Francesco Saverio Marzaduri dimostra ferma autonomia intellettuale. Quando rifiuta il pensiero corrente, circa il riconoscimento di una nouvelle vague romena, sostenuto, oltre che dai diretti interessati, anche da una delle voci critiche più autorevoli della Romania, quella di Alex Leo Şerban, secondo cui «non ci sono onde, ma solo individui a sé stanti» (Şerban in Marzaduri 2012, p. 117), lo fa con cognizione di causa. Presa di posizione supportata da solide argomentazioni, che sono quelle che costituiscono il suo saggio, Noul Val. Il nuovo cinema romeno 1989-2009, primo articolato studio – teorico, analitico e di sintesi – mai realizzato finora sulla cinematografia romena.

"Cinema e Storia". "Cinéma et histoire"

Cinema e Storia: uno “stato dell’arte”, sia per quel che riguarda gli aspetti teorici sia per quel che attiene le linee di ricerca, è costituito dal volume Cinema e storia (a cura di Raffaele Cavalluzzi e Marco Penzi) che si presenta articolato in tre sezioni: nella prima sono raccolti quasi tutti gli interventi di una tavola rotonda svoltasi a Bari nel 2009 in occasione della pubblicazione del volume Visioni retrospettive di Vito Attolini; la seconda comprende una serie di saggi e ricerche; l’ultima è dedicata a note di lettura e discussioni critiche.

Cinema e Storia: uno “stato dell’arte”, sia per quel che riguarda gli aspetti teorici sia per quel che attiene le linee di ricerca, è costituito dal volume Cinema e storia (a cura di Raffaele Cavalluzzi e Marco Penzi) che si presenta articolato in tre sezioni: nella prima sono raccolti quasi tutti gli interventi di una tavola rotonda svoltasi a Bari nel 2009 in occasione della pubblicazione del volume Visioni retrospettive di Vito Attolini; la seconda comprende una serie di saggi e ricerche; l’ultima è dedicata a note di lettura e discussioni critiche.

Rassegne

-

Registi fuori dagli ScheRmi

-

Registi fuori dagli ScheRmi II

-

Registi fuori dagli ScheRmi III

-

Registi fuori dagli scheRmi IV

-

Speciale Registi fuori dagli scheRmi IV

-

Registi fuori dagli scheRmi V

-

Speciale Registi fuori dagli scheRmi V

-

Registi fuori dagli scheRmi VI

-

Registi Fuori dagli ScheRmi VII

-

Registi fuori dagli Sche[r]mi VIII

-

Registi fuori dagli sche[r]mi IX

-

Registi fuori dagli sche[r]mi X

-

Registi fuori dagli scheRmi XI

-

immaginesomiglianza

-

Registi fuori dagli scheRmi XII

-

Registi fuori dagli scheRmi XIII

Archivio

- Uzak 50/51 | inverno/primavera 2026

- Uzak 48/49 | inverno/primavera 2025

- Uzak 46/47 | estate/autunno 2024

- Uzak 45 | inverno/primavera 2024

- Uzak 44 | estate/autunno 2023

- Uzak 43 | inverno/primavera 2023

- Uzak 42 | estate/autunno 2022

- UZAK 41 | inverno/primavera 2022

- Uzak 40 | estate / autunno 2021

- Uzak 39 | primavera 2021

- UZAK 38 | autunno 2020/ inverno 2021

- Uzak 37 | estate 2020

- Uzak 36 | primavera 2020

- Uzak 35 | autunno 2019 / inverno 2020

- Uzak 34 | estate 2019

- UZAK 33 | primavera 2019

- UZAK 32 | autunno 2018 - inverno 2019

- UZAK 30/31 | estate 2018

- UZAK 28/29 | autunno 2017 / inverno 2018

- UZAK 27 | estate 2017

- UZAK 26 | primavera 2017

- UZAK 24/25 | autunno/inverno 2016

- UZAK 23 | estate 2016

- UZAK 22 | primavera 2016

- UZAK 20/21 | autunno/inverno 2015

- UZAK 19 | estate 2015

- UZAK 18 | primavera 2015

- UZAK 16/17 | autunno/inverno 2014

- UZAK 15 | estate 2014

- UZAK 14 | primavera 2014

- UZAK 12/13 | autunno/inverno 2013

- UZAK 11 | estate 2013

- UZAK 10 | primavera 2013

- UZAK 09 | inverno 2013

- UZAK 07/08 | estate/autunno 2012

- UZAK 06 | primavera 2012

- UZAK 05 | inverno 2011

- UZAK 04 | autunno 2011

- UZAK 03 | estate 2011

- UZAK 02 | primavera 2011

- UZAK 01 | inverno 2010