Mariella Lazzarin L’abolizione della pena di morte

L’abolizione della pena di morte

verrà come la morte,

non come la pena di morte,

non si sa quando.

(Jacques Derrida)

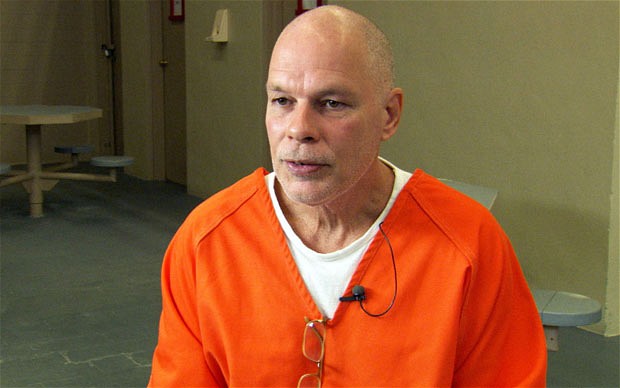

La morte. Con Death Row e Into the Abyss, Werner Herzog radicalizza la sua poetica di fatti reali ‒ del resto anche My Son, My Son what have ye Done è tratto da una vicenda veramente accaduta ‒ per spostarla letteralmente negli abissi di una storia celata, rimasta necessariamente al buio. Uno sguardo distaccato, una dichiarazione d’intenti, una radicalità drastica, perentoria. Herzog costruisce una cupa tassonomia di sottrazioni: dapprima lo spazio, teso e claustrofobico, per la sua stessa imposta impossibilità di mostrarsi al pubblico; poi il tempo, cinquanta minuti d’intervista ai cinque detenuti, l’amara consapevolezza di un destino ormai segnato, le rinunce, le ammissioni, le ricostruzioni e le lacerazioni; infine la presa di coscienza della impossibilità di agire, la competenza solamente umana di cambiare il proprio destino relegata a divenire spazio chiuso dell’eterna attesa, l’estrema sintesi dove le intenzioni possono prendere vita solo nella parentesi di un miraggio, nell’estensione incisa di una chimera.

Una dovizia particolare quella di Herzog nel raccontare l’ennesimo viaggio nell’ignoto, nel sublime per definizione romantica e nell’assoluto come condizione umana. Opera che procede per contraddizioni e ossimori, incede verso il suo straordinario obbiettivo – l’incontro con la verità universale – soffermandosi sul fuori-campo per definizione, estrema analisi dei luoghi dove si sono commessi i delitti ‒ la desolante Pampa in Texas con le sue tempeste di neve dove tutto sembra essere destinato alla rovina – e sulle quaranta miglia di distanza fino alla Huntsville Unit (luogo dove si sarebbe dovuta portare a termine la sentenza di morte per il detenuto Hank Skinner). «Che cosa costituisca verità o, in forma molto più semplice, che cosa costituisca realtà è per me un grosso enigma, maggiore ora di un tempo» (Herzog 2007, p. 183). Una dichiarazione del regista che si rivela essenziale per interpretare al meglio questa sequenza in cui il reale assume un connotato nuovo e sconcertante: viene inquadrato da un’automobile il paesaggio circostante che separa la cella dalla stanza dove verrà eseguita l’iniezione letale, la distanza ultima che separa la vita dalla morte. Il panorama brullo e deserto ci viene descritto dal detenuto come la meraviglia finale, l’imperturbabilità della natura che precede il silenzio imposto. Già in Fitzcarraldo, Herzog tratta il problema della verità come illusione: «sembra proprio che non riusciamo a curarli dall’idea che la nostra vita di tutti i giorni sia solo un’illusione, dietro alla quale si cela la realtà del sogno» è la frase che viene pronunciata in uno degli ultimi avamposti di civiltà prima della foresta.

È proprio la dimensione sognante, della fantasticheria, a farsi strada come binario celato e arma a doppio taglio all’interno della narrazione analitica herzoghiana: tutti i detenuti confessano di chiudere gli occhi, chi per immergersi nell’acqua in modo da lavare via tutta la sporcizia, chi per sentire il profumo dei capelli di una figlia lontana, chi per spegnere le candeline a novantanove anni, entrare in un supermercato e potersi permettere di comprare qualsiasi cosa, mangiare un avocado o bere un sorso di tequila. Il lirismo della macchina da presa di Herzog ci mostra che la concretezza non vi gioca nessun ruolo, i luoghi mostrati evolvono a seconda della voice-over che li racconta. Siamo davanti a un’estrazione dei sensi non più avvicinabile e associabile alla logica capacità di giudizio bensì ormai resa esteriorità disarmante, priva di fondamenti terreni.

Schiller (2003) ha definito l’esperienza del sublime come una competenza fondamentale di un Io duplice di cui la prima forma si rifà all’uomo a contatto con la natura e il mondo circostante, la seconda invece consiste nel sentimento di indipendenza dagli impulsi sensibili. Impulsi sensibili che i detenuti ripresi da Herzog hanno perduto nel momento di pronuncia della sentenza di morte: caratterizzati da un doppia natura emozionale, da una parte la placidità della natura, dall’altra la pena per l’immediato futuro, hanno l’accesso a un senso più profondo di verità, «una verità estatica» (Herzog, p. 186) che si solleva al di sopra della natura. Il senso di libertà, scaturito dall’esperienza di visione fantastica, ha a che fare con la percezione di indipendenza della ragione dalla condizione naturale di pensiero e che, dunque, può solamente manifestarsi nella capacità della fantasia di creare nuove modalità di interpretazione della realtà svincolate dalla causalità ordinaria. Herzog rimanda alle infinite possibilità della mente umana di sdoppiarsi, di duplicarsi nella logica finita del Reale, di proiettarsi oltre la sfera sensibile del futuro imminente in un «estremo volo» (ivi, p. 189) pochi metri prima della zona della morte. Segue il dispiegarsi di «un’illuminazione» (ivi, 187) e il suo conseguente trasferimento «anche nei rari e fuggenti istanti filmici» (ibidem).

Tuttavia è ovvio che il sublime non può essere esibito senza la dimostrazione delle verità fattuali: prima di tutto riconoscibile come un prodotto televisivo, Death Row comincia con una sigla dove Herzog prende una posizione contro la pena di morte che manterrà per tutto il tempo di lavorazione escludendo un’eventuale influenza da parte delle posizioni degli intervistati e senza lasciarsi strumentalizzare per un possibile ritardo della pena1. Non si cerchi però di confondere questa pellicola come un manifesto di indulgenza e clemenza assoluta nei confronti dei detenuti: l’analisi di Herzog ‒ indagine a tratti morbosa, studio esegetico di estrema precisione – si presenta come l’esposizione ritrattistica di individui destinati a vivere in un eterno presente e la cui morte verrà giudicata come conseguenza naturale a chi la giustifica, un dato di fatto tangibile quanto necessario. Il regista costruisce una scia di aneddoti, di interrogativi mostrando uno Stato dove, per natura coercitiva, la legge si pone sullo stesso livello del Divino: dovunque si applichi la pena di morte, si agisce attraverso un Dio ormai desacralizzato che prende il nome di giustizia. Due morti inflitte per l’individuo ripreso: la prima nell’attesa della morte, la seconda nella sua essenza profonda. Camus osserva che è necessario dare al condannato una possibilità di salvarsi: è proprio il protagonista de Lo straniero a riscontrare il difetto massimo della pena capitale nella sua più assoluta certezza e nella certezza di una contropartita sociale a discapito della diversità delle situazioni, della gravosità dei delitti giudicati attraverso un sistema piramidale di leggi generali non suscettibile al cambiamento necessario per adeguarsi al tempo presente.

Herzog assembla una galleria di ritratti diversi che hanno in comune l’esistenza nell’istante di ripresa (lo spettatore conoscerà i loro pensieri solamente per la durata del documentario, mentre l’intervistato non potrà neanche avere la possibilità di visionarlo) in cui la lacerazione spazio-temporale ha le stesse cifre del punctum barthesiano: il soggetto inquadrato «è morto e sta per morire» (Barthes 2003). Il senso di morte messo in opera da Herzog è lo stesso che imprime la fotografia sull’individuo fotografato: un essere stato assoluto, immutabile e naturalmente senza futuro. Prendendo le distanze dall’operazione di Into the Abyss – una ricerca quasi ossessiva per analizzare il contesto e la famiglia dei colpevoli – Herzog si concentra di più sulla natura umana e sulla macchina burocratica americana che non insabbia la giustizia come valore assoluto, ma, allo stesso tempo, svilisce l’uomo: all’avvocato rappresentante l’accusa dell’ultima condannata intervistata, Herzog risponde: «io non sto cercando di umanizzarla. Lei è un essere umano. Punto». Il rispettoso dissenso si muove tra le corde della morte ‒ dietro a quei doppi vetri e quei telefoni ‒ e della vita aldilà della morte. Una celebrazione della vita; aldilà del bene e del male.

Nota

1. Ci riferiamo qui all’intervista con James Barnes che confessa un omicidio proprio durante le riprese di Herzog. ↑

Bibliografia

Barthes R. (2003): La camera chiara, Einaudi, Torino

Herzog W. (2007): Dell'assoluto, del sublime e della verità estatica in Paganelli G. (2007): Segni di Vita, Werner Herzog e il cinema, Castoro Cinema e Museo Nazionale del Cinema, Torino

Schiller F. (2003): Del sublime, Abscondita, Milano

Filmografia

Death Row (Werner Herzog 2012)

Fitzcarraldo (Werner Herzog 1982)

Into the Abyss (Werner Herzog 2012)

My son, my son, what have ye done? (Werner Herzog 2011)