UZAK 10 | primavera 2013

Editoriale. Il digitale non è male.

Luigi Abiusi A essere obiettivi, a oggi, valutando la questione della distribuzione e della diffusione (in sala) dei film, appaiono prospettive inaspettate, margini per una liberazione della visione, proprio laddove gli esercenti (spalleggiati da molte istituzioni culturali, perché il commercio si sa, è sacro) individuano ragioni di sfacelo, di crisi, di capitolazione drammatica dell’“industria”. Il problema riguarda l’avvento del digitale (anzi, direi, dei vari digitali possibili) nelle sale, che mette al bando la pellicola e con essa le modalità di rigida circolazione dei film (un calmiere di commedie stabilito dal mercato a cui anche certa vecchia critica si adegua di buon grado), in favore di una gamma di proposte (innovative, eversive, febbrili) che può essere infinita.

A essere obiettivi, a oggi, valutando la questione della distribuzione e della diffusione (in sala) dei film, appaiono prospettive inaspettate, margini per una liberazione della visione, proprio laddove gli esercenti (spalleggiati da molte istituzioni culturali, perché il commercio si sa, è sacro) individuano ragioni di sfacelo, di crisi, di capitolazione drammatica dell’“industria”. Il problema riguarda l’avvento del digitale (anzi, direi, dei vari digitali possibili) nelle sale, che mette al bando la pellicola e con essa le modalità di rigida circolazione dei film (un calmiere di commedie stabilito dal mercato a cui anche certa vecchia critica si adegua di buon grado), in favore di una gamma di proposte (innovative, eversive, febbrili) che può essere infinita.

The Man Beneath, 94 anni di storia del cinema. EYE Film Institute Netherlands, un anno appena compiuto.

Grazia Ingravalle In occasione del primo anniversario della nuova sede del Netherlands Film Institute – l’EYE, il nuovo futuristico museo del cinema di Amsterdam – l’archivio cinematografico decide di riportare alla luce uno dei tesori perduti di Sessue Hayakawa. Sì, letteralmente riportare alla luce, poiché attraverso la proiezione cinematografica fa rivivere ancora una volta, nell’incontro con lo spettatore della epoca odierna, The Man Beneath (William Worthington 1919). Questo film, come accade a tanti capolavori dell’epoca muta, era scomparso dalla circolazione, sino al 2005, quando accidentalmente riemerge tra la polvere dell’archivio olandese.

In occasione del primo anniversario della nuova sede del Netherlands Film Institute – l’EYE, il nuovo futuristico museo del cinema di Amsterdam – l’archivio cinematografico decide di riportare alla luce uno dei tesori perduti di Sessue Hayakawa. Sì, letteralmente riportare alla luce, poiché attraverso la proiezione cinematografica fa rivivere ancora una volta, nell’incontro con lo spettatore della epoca odierna, The Man Beneath (William Worthington 1919). Questo film, come accade a tanti capolavori dell’epoca muta, era scomparso dalla circolazione, sino al 2005, quando accidentalmente riemerge tra la polvere dell’archivio olandese.

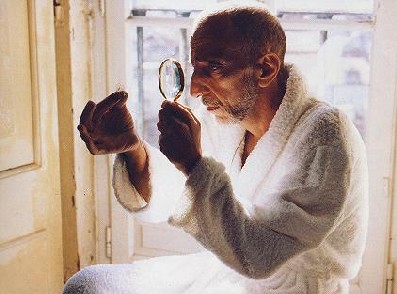

Ricordando João César Monteiro

Liliana Navarra Mi hanno gentilmente invitata a scrivere un testo per commemorare i dieci anni dalla scomparsa di un grande regista portoghese: João César Monteiro.

Mi hanno gentilmente invitata a scrivere un testo per commemorare i dieci anni dalla scomparsa di un grande regista portoghese: João César Monteiro.

Purtroppo non ho mai avuto il piacere di conoscerlo personalmente. La prima volta che mi recai in Portogallo fu nel gennaio del 2003, poche settimane dopo il nostro si spense.

Vero incontro, profondo, lo ebbi con la sua opera sei anni fa, quando vidi per la prima volta un suo film. Era un pomeriggio autunnale, un mio amico mi prestò un DVD: A Comédia de Deus. Il titolo mi ispirava, mi preparai un tè, mi sdraiai sul divano e premetti play.

Quando il film terminò, rimasi stupita e alla stesso tempo estasiata. Avevo già avuto svariati approcci con il cinema portoghese con De Oliveira, Botelho, Costa e altri ancora, ma nessuno mai mi aveva segnato come questo, all’epoca per me, sconosciuto regista.

The Man Who Left His Will on Film Ōshima Nagisa tra fūkeiron, sperimentazione e dissoluzione

Matteo Boscarol1 «The Man Who Left His Will on Film è il sottotitolo del mio film A Secret Post War Tokyo Story2. Questo sottotitolo illustra l’intero contenuto del film. Un giorno, lo scorso autunno fui posseduto dalla visione di un uomo che lascia le sue volontà in un film. Le mie visioni sono sempre cinematografiche ed il film fu concepito in questo modo.

«The Man Who Left His Will on Film è il sottotitolo del mio film A Secret Post War Tokyo Story2. Questo sottotitolo illustra l’intero contenuto del film. Un giorno, lo scorso autunno fui posseduto dalla visione di un uomo che lascia le sue volontà in un film. Le mie visioni sono sempre cinematografiche ed il film fu concepito in questo modo.

Di tanto in tanto mi viene chiesto da dove provengono tali idee, ma è assolutamente impossibile rispondere a questa domanda. Appaiono improvvisamente nella mia testa, in alcuni giorni, in certi momenti. È come se sentissi la voce di un’apparizione e posso dire con certezza che sono un artista solo in virtù di queste apparizioni e delle loro voci. Coloro che le vedono e le sentono come me diventano il mio staff ed il mio pubblico» Ōshima Nagisa (1970)

Porno quando non sei intorno

Matteo Marelli

Quella pornografica è una poetica dell’eccesso. Eccesso di visione: per la volontà di mostrare ciò che i canoni del pudore non vorrebbero venisse esibito. Eccesso di spettacolarità e di invenzione: perché nell’ansia realistica di rivelazione la pornografia va al di là del verosimile; le posizioni sono condizionate dalla presenza di un altro fantasmatico, che è l’occhio della macchina da presa; quindi le improbabili combinazioni posturali trovano una loro giustificazione se considerate in funzione di questo centro ideale della messinscena.

Sancho Panza nella Valle delle Bambole

Andrea Bruni «La macchina da scrivere è la nostra penna. Ma anche quando questa penna è tenuta da un artista, pochi sono in grado di leggere quello che essa scrive, perché la sua storia deve essere letta istantaneamente, al contrario del libro, che si può leggere e rileggere finchè non si è capito. La scrittura impressa sullo schermo non conosce indugi». (Josef Von Sternberg)

«La macchina da scrivere è la nostra penna. Ma anche quando questa penna è tenuta da un artista, pochi sono in grado di leggere quello che essa scrive, perché la sua storia deve essere letta istantaneamente, al contrario del libro, che si può leggere e rileggere finchè non si è capito. La scrittura impressa sullo schermo non conosce indugi». (Josef Von Sternberg)

E la chiamano estate

Vito Attolini Prima di riferire qualche impressione sul film di Paolo Franchi, E la chiamano estate (uno dei più bistrattati della stagione), è il caso di accennare a quanto sia difficile spesso esprimere un sereno giudizio critico su ciò che si vede nei sempre più affollati festival cinematografici (troppi) che si svolgono a scadenza ravvicinata: autentiche occasioni per una “visione distratta”. Ce lo dice l’accoglienza riservata, nella fattispecie a Roma, al film di Franchi, sottoposto a lazzi e giudizi acri che fanno pensare ad altri obiettivi cui miravano le feroci stroncature, dettate evidentemente da ragioni che poco avevano da spartire con una valutazione un po’ più attenta. È accaduto per molti film cui poi il tempo ha reso giustizia con una doverosa rivalutazione.

Prima di riferire qualche impressione sul film di Paolo Franchi, E la chiamano estate (uno dei più bistrattati della stagione), è il caso di accennare a quanto sia difficile spesso esprimere un sereno giudizio critico su ciò che si vede nei sempre più affollati festival cinematografici (troppi) che si svolgono a scadenza ravvicinata: autentiche occasioni per una “visione distratta”. Ce lo dice l’accoglienza riservata, nella fattispecie a Roma, al film di Franchi, sottoposto a lazzi e giudizi acri che fanno pensare ad altri obiettivi cui miravano le feroci stroncature, dettate evidentemente da ragioni che poco avevano da spartire con una valutazione un po’ più attenta. È accaduto per molti film cui poi il tempo ha reso giustizia con una doverosa rivalutazione.

Ecco l'impero dei sensi

Roberta Novielli Ai no koriida (La corrida dell’amore, questo il titolo giapponese del famoso film del regista del 1976) rappresenta una delle punte più alte della produzione di Ôshima dedicata alla denuncia del proprio paese attraverso i suoi fallimenti: la storia di una coppia vissuta in una stanza è stata spesso intesa come definitiva vittoria del privato sul pubblico. Tuttavia, il film si riferisce a un episodio realmente accaduto nel 1936: la relazione erotica tra Abe Sada e Ishida Kichizo si accende di eccessi, al punto da sperimentare con sempre maggiore intensità lo strangolamento durante l’amplesso. L’uomo, ormai esausto, chiede alla sua amante di non fermarsi e lasciarlo morire. Sada, infine, evira il suo cadavere e porta con sé il pene per quattro giorni, prima di essere arrestata. Dagli interrogatori-fiume che seguono il suo fermo, Ôshima ha tratto con fedeltà i dettagli del suo film, del tutto conforme all’originale amour fou.

Ai no koriida (La corrida dell’amore, questo il titolo giapponese del famoso film del regista del 1976) rappresenta una delle punte più alte della produzione di Ôshima dedicata alla denuncia del proprio paese attraverso i suoi fallimenti: la storia di una coppia vissuta in una stanza è stata spesso intesa come definitiva vittoria del privato sul pubblico. Tuttavia, il film si riferisce a un episodio realmente accaduto nel 1936: la relazione erotica tra Abe Sada e Ishida Kichizo si accende di eccessi, al punto da sperimentare con sempre maggiore intensità lo strangolamento durante l’amplesso. L’uomo, ormai esausto, chiede alla sua amante di non fermarsi e lasciarlo morire. Sada, infine, evira il suo cadavere e porta con sé il pene per quattro giorni, prima di essere arrestata. Dagli interrogatori-fiume che seguono il suo fermo, Ôshima ha tratto con fedeltà i dettagli del suo film, del tutto conforme all’originale amour fou.

BIF&ST 2013: il viso al passato e la catastrofe ai piedi

Michele Sardone Difficile seguire scrupolosamente questo Bif&st, perdendosi le visioni inedite di quel cinema invisibile (di cui UZAK vorrebbe almeno riflettere una suggestione, una parvenza) in una selva di retrospettive, rassegne, omaggi, tributi dedicati al cinema già visto: come a dire che per ottenere un attestato di maturità ed essere annoverato fra i “grandi” appuntamenti, questo festival infante debba versare un qualche tributo (ne abbiano contati 12) al cinema del passato; con l’inevitabile risultato di dover soffocare il cinema nascituro in visioni uniche, spesso coincidenti con altre visioni egualmente “invisibili” che per molti resteranno tali. C’era forse l’intento di ottenere il massimo numero di pubblico possibile per proiezione: in sala dentro tutti (pubblico e stampa) e tutti in una volta, ma con l’inaspettato risultato che fuori rimaneva sempre qualche scontento a lamentarsi. Arrivati alla quarta edizione ci sarebbe forse voluto un po’ più di fiducia, o daremo ancora una volta ragione a Moretti quando diceva che ci meritiamo (solo) Alberto Sordi… Sembra di rivedere il solito topos per cui la periferia, invece di cercare di affermare una propria narrazione, cerca in tutti i modi di farsi notare dal centro adottandone gli stili, i valori, i volti, le storie: mentre è proprio dalle periferie al di fuori di questa periferia barese che, guarda caso, arrivano le cose più interessanti.

Difficile seguire scrupolosamente questo Bif&st, perdendosi le visioni inedite di quel cinema invisibile (di cui UZAK vorrebbe almeno riflettere una suggestione, una parvenza) in una selva di retrospettive, rassegne, omaggi, tributi dedicati al cinema già visto: come a dire che per ottenere un attestato di maturità ed essere annoverato fra i “grandi” appuntamenti, questo festival infante debba versare un qualche tributo (ne abbiano contati 12) al cinema del passato; con l’inevitabile risultato di dover soffocare il cinema nascituro in visioni uniche, spesso coincidenti con altre visioni egualmente “invisibili” che per molti resteranno tali. C’era forse l’intento di ottenere il massimo numero di pubblico possibile per proiezione: in sala dentro tutti (pubblico e stampa) e tutti in una volta, ma con l’inaspettato risultato che fuori rimaneva sempre qualche scontento a lamentarsi. Arrivati alla quarta edizione ci sarebbe forse voluto un po’ più di fiducia, o daremo ancora una volta ragione a Moretti quando diceva che ci meritiamo (solo) Alberto Sordi… Sembra di rivedere il solito topos per cui la periferia, invece di cercare di affermare una propria narrazione, cerca in tutti i modi di farsi notare dal centro adottandone gli stili, i valori, i volti, le storie: mentre è proprio dalle periferie al di fuori di questa periferia barese che, guarda caso, arrivano le cose più interessanti.

Che cos'è uno shot?

Sergio Arecco «In questo testo chiamo shot quello che, negli studi in cui si girano film drammatici, si chiama comunemente cut. In breve, definirei shot “un frammento filmico girato in continuum”. […] In un unico shot, in ogni shot, si deve percepire, grazie al metodo usato dall’autore, il suo temperamento e la sua coscienza del reale. Nel mio ultimo film, Notte e nebbia del Giappone, ci sono solamente quarantatré shots. Vale a dire, in linea di massima, one scene one shot. […] Far durare il piano con una camera che si muove il più liberamente possibile costituisce uno dei miei princìpi tecnici di fondo (il metodo consente inoltre la raffigurazione esaustiva di una scena; una volta, il metodo giusto era considerato quello di tagliare una scena in corso; oggi, quando s’inizia a raffigurare una scena, è bene girarla senza interruzione fino alla fine): sono princìpi stimolati dal flusso di coscienza, dalla soggettività, poiché al flusso di coscienza, alla soggettività dell’autore è affidato il compito di svolgere una funzione critica. Ogni piano deve essere critico. Uno shot deve comportare non solo la critica dell’autore nei confronti dell’oggetto filmato, ma anche l’autocritica dell’autore stesso» (Ôshima in Le pape 1980, pp. 50-52, trad. mia).

«In questo testo chiamo shot quello che, negli studi in cui si girano film drammatici, si chiama comunemente cut. In breve, definirei shot “un frammento filmico girato in continuum”. […] In un unico shot, in ogni shot, si deve percepire, grazie al metodo usato dall’autore, il suo temperamento e la sua coscienza del reale. Nel mio ultimo film, Notte e nebbia del Giappone, ci sono solamente quarantatré shots. Vale a dire, in linea di massima, one scene one shot. […] Far durare il piano con una camera che si muove il più liberamente possibile costituisce uno dei miei princìpi tecnici di fondo (il metodo consente inoltre la raffigurazione esaustiva di una scena; una volta, il metodo giusto era considerato quello di tagliare una scena in corso; oggi, quando s’inizia a raffigurare una scena, è bene girarla senza interruzione fino alla fine): sono princìpi stimolati dal flusso di coscienza, dalla soggettività, poiché al flusso di coscienza, alla soggettività dell’autore è affidato il compito di svolgere una funzione critica. Ogni piano deve essere critico. Uno shot deve comportare non solo la critica dell’autore nei confronti dell’oggetto filmato, ma anche l’autocritica dell’autore stesso» (Ôshima in Le pape 1980, pp. 50-52, trad. mia).

Spring Breakers remix

Matteo Marelli e Luigi Abiusi «Fatevi sotto bambini/occhio agli spacciatori/occhio agli zuccherini». Dopo Spring Breakers il monito ferrettiano vede ribaltate le parti in causa: è il “gangster” a doversi guardare dalla beata ferocia delle adolescenti.

«Fatevi sotto bambini/occhio agli spacciatori/occhio agli zuccherini». Dopo Spring Breakers il monito ferrettiano vede ribaltate le parti in causa: è il “gangster” a doversi guardare dalla beata ferocia delle adolescenti.

Harmony Korine mostra il lato ferino, orgiastico, brutale, che cova al di sotto del superficialmente innocuo e patinato immaginario giovanilistico. È tutto un catalogo di paramenti e orpelli inerenti per lo più allo scenario gangsta rap-pop: scarpe da ginnastica coloratissime, passamontagna fucsia, canotte, profumi, pistole-fallo, collane che scintillano in sequenze sempre musicate, che sarebbero videoclip d’accatto se non fossero inserite in un congegno perfetto, apparentemente ludico ma in realtà ludicamente e passivamente nichilistico.

João César Monteiro, l’iconoclasta

Alessio Galbiati «Beve dalle più svariate fonti, esegue piroette in tutti i rami, cancella e omette con la perfezione di un criminale: umore e sovversione sono gli unici tratti lasciati nelle tracce di questo moto perpetuo».

«Beve dalle più svariate fonti, esegue piroette in tutti i rami, cancella e omette con la perfezione di un criminale: umore e sovversione sono gli unici tratti lasciati nelle tracce di questo moto perpetuo».

(João César Monteiro, a proposito di De Sade)

«Era una persona di immensa libertà, un grande artista, dal rigore assoluto. Con lui la creazione si faceva nella carne viva. C’era improvvisazione, ma sapeva precisamente quello che voleva. È stupefacente, nel suo lavoro, il modo in cui riusciva ad andare in fondo all’orrore della sordidezza e nello stesso tempo attingere a una luminosità, una poesia, una bellezza straordinarie. Viveva sulla falda tra il fondo degli abissi e il massimo della luce. Era un uomo geniale»

(Manuela de Freitas)

«Eccoci qui di nuovo soli. Tutto è così lento. Così pesante. Così triste. Molto presto sarò vecchio. Allora tutto finirà. Tanta gente è passata per questa stanza. Hanno detto molte cose. Non mi hanno detto molto. Sono andati via. Sono invecchiati. Sono diventati lenti e miserabili, ognuno nel suo angoletto di terra».

(Voce off [João César Monteiro] in apertura al film Recordações da Casa Amarela)

Visioni inattuali

Luca Romano

All'interno dell'ambito seminariale filosofico “Considerazioni inattuali” in corso a Bari, organizzato dalla professoressa di Linguaggi della filosofia, Annalisa Caputo, in collaborazione con l'Università degli studi di Bari 'Aldo Moro', si terranno le proiezioni di tre lungometraggi (selezionati da Gemma Adesso e Michele Sardone) legati l'uno all'altro attraverso un filo nietzscheano. Nietzsche, infatti, è l'immagine, la rappresentazione della decadenza nel suo splendore e nella sua fine. Il suo pensiero – tratto dalle considerazioni inattuali – è costantemente fuori dal tempo, inattuabile dall'uomo, il nome Nietzsche diventa il luogo di un'utopia. L'immagine e l'opera del filosofo tedesco la rappresentazione di questa utopia, quindi il reale.

All'interno dell'ambito seminariale filosofico “Considerazioni inattuali” in corso a Bari, organizzato dalla professoressa di Linguaggi della filosofia, Annalisa Caputo, in collaborazione con l'Università degli studi di Bari 'Aldo Moro', si terranno le proiezioni di tre lungometraggi (selezionati da Gemma Adesso e Michele Sardone) legati l'uno all'altro attraverso un filo nietzscheano. Nietzsche, infatti, è l'immagine, la rappresentazione della decadenza nel suo splendore e nella sua fine. Il suo pensiero – tratto dalle considerazioni inattuali – è costantemente fuori dal tempo, inattuabile dall'uomo, il nome Nietzsche diventa il luogo di un'utopia. L'immagine e l'opera del filosofo tedesco la rappresentazione di questa utopia, quindi il reale.

Reality e Ciprì

Raffaele Cavalluzzi Luciano, pescivendolo e modesto truffatore napoletano, aspira al Grande Fratello (Reality di Matteo Garrone). Va ad una selezione, nel corso della quale i selezionatori e uno psicologo parlano a lungo di lui: ne restano colpiti per probabili turbe psichiche che riscontrano – senza che lui se ne renda conto – nei suoi comportamenti. Non sarà mai “preso”, ma Luciano è convinto che prima o poi succederà il contrario: anzi, immagina che la TV lo controlli e lo faccia spiare per vagliarlo e utilizzarlo adeguatamente nello spettacolo. Per questo impazzisce dolcemente, ma scopre anche la generosità per i poveri, ed è toccato dal benessere interiore che procura lo spirito religioso di cui comincia a essere intrisa la sua solidarietà verso gli umili.

Luciano, pescivendolo e modesto truffatore napoletano, aspira al Grande Fratello (Reality di Matteo Garrone). Va ad una selezione, nel corso della quale i selezionatori e uno psicologo parlano a lungo di lui: ne restano colpiti per probabili turbe psichiche che riscontrano – senza che lui se ne renda conto – nei suoi comportamenti. Non sarà mai “preso”, ma Luciano è convinto che prima o poi succederà il contrario: anzi, immagina che la TV lo controlli e lo faccia spiare per vagliarlo e utilizzarlo adeguatamente nello spettacolo. Per questo impazzisce dolcemente, ma scopre anche la generosità per i poveri, ed è toccato dal benessere interiore che procura lo spirito religioso di cui comincia a essere intrisa la sua solidarietà verso gli umili.

The Master

Raffaele Cavalluzzi Freddie, il protagonista di The Master (di Thomas Anderson), sarebbe di regola un caso clinico: quello di un marinaio americano disturbato, reduce dalle battaglie delle isole orientali del secondo conflitto mondiale, che si rifiuta di essere curato da medici e psicanalisti. La sua adolescenza era stata alquanto torbida nella banalità del male (il padre morto ubriacone, la madre ricoverata in manicomio, una zia con cui condivideva un sesso precoce e incestuoso): e ora solo intrugli di liquori e droga lo accompagnano nell’oscuro viaggio intrapreso nel mondo ostile del dopoguerra. Rifugiatosi per caso su una piccola nave di crociera, qui incontra – ed è ben accetto – il capo di una curiosa setta religiosa, che predice una sorta di metempsicosi e di mistici rituali che travalicano le leggi della scienza e dei comuni comportamenti di accoglienti salotti borghesi. Il film diventa a questo punto un corpo a corpo tra Freddie e il “maestro” Lancaster Dobb, che si rivela capace di attrarli straordinariamente l’un l’altro. Quindi la loro è solo apparente differenza: alla paranoia anche violenta di Freddie corrisponde l’alienazione religiosa che sublima la smodata ambizione e l’avidità dell’altro.

Freddie, il protagonista di The Master (di Thomas Anderson), sarebbe di regola un caso clinico: quello di un marinaio americano disturbato, reduce dalle battaglie delle isole orientali del secondo conflitto mondiale, che si rifiuta di essere curato da medici e psicanalisti. La sua adolescenza era stata alquanto torbida nella banalità del male (il padre morto ubriacone, la madre ricoverata in manicomio, una zia con cui condivideva un sesso precoce e incestuoso): e ora solo intrugli di liquori e droga lo accompagnano nell’oscuro viaggio intrapreso nel mondo ostile del dopoguerra. Rifugiatosi per caso su una piccola nave di crociera, qui incontra – ed è ben accetto – il capo di una curiosa setta religiosa, che predice una sorta di metempsicosi e di mistici rituali che travalicano le leggi della scienza e dei comuni comportamenti di accoglienti salotti borghesi. Il film diventa a questo punto un corpo a corpo tra Freddie e il “maestro” Lancaster Dobb, che si rivela capace di attrarli straordinariamente l’un l’altro. Quindi la loro è solo apparente differenza: alla paranoia anche violenta di Freddie corrisponde l’alienazione religiosa che sublima la smodata ambizione e l’avidità dell’altro.

Critica e Cinefilia negli anni del peer to peer

Attualmente il panorama della critica cinematografica è quanto mai vasto e multiforme. Se sulle pagine dei quotidiani e dei periodici lo spazio dedicato alla riflessione e alla analisi dei film in uscita si è drasticamente ridotto, con il critico cinematografico di professione che si è visto costretto a cedere il passo al giornalista di costume o allo scrittore o al notista politico, sono invece aumentate grazie alla rete le modalità e le occasioni per fare critica, per dare e ricevere informazioni sul cinema e per ragionare sul fenomeno cinematografico: dai nuovi media (i siti telematici, le testate web, le radio locali), all’editoria specializzata, all’università, ai festival, alle rassegne tematiche, alle tante manifestazioni locali organizzate per iniziativa di enti e associazioni. Eppure quasi per una conseguenza inflattiva, alla moltiplicazione degli spazi e delle occasioni del fare critica, sono pesantemente diminuiti i momenti dell’ascolto e del confronto, si sono marginalizzate progressivamente la funzione e l’incidenza della critica stessa nel processo della produzione e del consumo del cinema. Spesso la critica parla nel vuoto, non comunica, non incide nei processi e nei fenomeni del cinema, restando sempre più ai margini della comunicazione cinematografica fino all’autoreferenzialità, cioè al massimo della specializzazione e/o dell’appiattimento.

Attualmente il panorama della critica cinematografica è quanto mai vasto e multiforme. Se sulle pagine dei quotidiani e dei periodici lo spazio dedicato alla riflessione e alla analisi dei film in uscita si è drasticamente ridotto, con il critico cinematografico di professione che si è visto costretto a cedere il passo al giornalista di costume o allo scrittore o al notista politico, sono invece aumentate grazie alla rete le modalità e le occasioni per fare critica, per dare e ricevere informazioni sul cinema e per ragionare sul fenomeno cinematografico: dai nuovi media (i siti telematici, le testate web, le radio locali), all’editoria specializzata, all’università, ai festival, alle rassegne tematiche, alle tante manifestazioni locali organizzate per iniziativa di enti e associazioni. Eppure quasi per una conseguenza inflattiva, alla moltiplicazione degli spazi e delle occasioni del fare critica, sono pesantemente diminuiti i momenti dell’ascolto e del confronto, si sono marginalizzate progressivamente la funzione e l’incidenza della critica stessa nel processo della produzione e del consumo del cinema. Spesso la critica parla nel vuoto, non comunica, non incide nei processi e nei fenomeni del cinema, restando sempre più ai margini della comunicazione cinematografica fino all’autoreferenzialità, cioè al massimo della specializzazione e/o dell’appiattimento.

Il western italiano

Vito Santoro Il grande clamore suscitato da Django Unchained di Quentin Tarantino ha inevitabilmente comportato la riconsiderazione del western italiano, fenomeno fondamentale nel quinquennio 1965-1969, capace da un lato di incidere sull’immaginario collettivo, dall’altro di risollevare le sorti economiche dell’industria cinematografica nazionale, allora in riflusso. Basti pensare alla crisi della Titanus di Goffredo Lombardo, letteralmente svenatosi per i forti investimenti richiesti dalla produzione di Sodoma e Gomorra, 1962, di Robert Aldrich e de Il Gattopardo di Luchino Visconti, 1964 (anche se va sottolineato come in quegli anni il valore del mercato italiano superasse ampiamente quello di Gran Bretagna, Francia e Germania…).

Il grande clamore suscitato da Django Unchained di Quentin Tarantino ha inevitabilmente comportato la riconsiderazione del western italiano, fenomeno fondamentale nel quinquennio 1965-1969, capace da un lato di incidere sull’immaginario collettivo, dall’altro di risollevare le sorti economiche dell’industria cinematografica nazionale, allora in riflusso. Basti pensare alla crisi della Titanus di Goffredo Lombardo, letteralmente svenatosi per i forti investimenti richiesti dalla produzione di Sodoma e Gomorra, 1962, di Robert Aldrich e de Il Gattopardo di Luchino Visconti, 1964 (anche se va sottolineato come in quegli anni il valore del mercato italiano superasse ampiamente quello di Gran Bretagna, Francia e Germania…).

Tetsuo: the Iron Man. La filosofia di Tsukamoto Shin'ya

Nicola Curzio Era il 1989 quando un proiettile di nome Tetsuo si conficcava tra/ne gli occhi ipnotizzati di un pubblico attonito che forse, dopo un decennio di visioni, guardava già alla decade seguente, desideroso com’era di velocità, di avanguardia, di futuro. Eppure c’era stato chi, da occidente, aveva a suo modo profetizzato che sarebbe arrivato qualcuno dal futuro per salvare il presente, prima che questo fosse terminato. Il futuro era già presente e nessuno se n’era accorto, non almeno fino a quando uno sconosciuto giapponese, da oriente, spara questo proiettile a velocità supersonica che squarcia il nostro corpo e lo riempie di luce: è Tsukamoto Shin’ya.

Era il 1989 quando un proiettile di nome Tetsuo si conficcava tra/ne gli occhi ipnotizzati di un pubblico attonito che forse, dopo un decennio di visioni, guardava già alla decade seguente, desideroso com’era di velocità, di avanguardia, di futuro. Eppure c’era stato chi, da occidente, aveva a suo modo profetizzato che sarebbe arrivato qualcuno dal futuro per salvare il presente, prima che questo fosse terminato. Il futuro era già presente e nessuno se n’era accorto, non almeno fino a quando uno sconosciuto giapponese, da oriente, spara questo proiettile a velocità supersonica che squarcia il nostro corpo e lo riempie di luce: è Tsukamoto Shin’ya.

Flappers e ragazze danzanti

Vito Attolini L’inquadratura iniziale riprende dal basso le gambe di una donna che, mentre sta vestendosi dinanzi allo specchio (e, malizioso dettaglio per gli anni in cui fu girata, a un certo punto si infila le mutandine), si muove al ritmo di un charleston: il suo dimenarsi è l’esatto opposto dell’armoniosa compostezza di una danzatrice, la cui immagine apre il film. La donna è Diana Medford, una esuberante ragazza appartenente a una ricca famiglia dell’alta borghesia ed è interpretata da Joan Crawford, un’attrice che nel 1928 – anno in cui fu girato Our Dancing Daughters diretto da Harry Beaumont, di cui ci occupiamo ora – non era ancora la star che sarebbe diventata subito dopo la presentazione del film, il cui straordinario successo fu confermato anche da due successive pellicole affini. L’attrice diventò una delle più ammirate dive dello schermo, dopo una precedente, poco brillante carriera, che comprendeva una dozzina di film, non tutti da ricordare (ma uno di questi, il migliore, The unknown, fu diretto dall’eccentrico Tod Browning, e deve molto alla straordinaria interpretazione di Lon Chaney).

L’inquadratura iniziale riprende dal basso le gambe di una donna che, mentre sta vestendosi dinanzi allo specchio (e, malizioso dettaglio per gli anni in cui fu girata, a un certo punto si infila le mutandine), si muove al ritmo di un charleston: il suo dimenarsi è l’esatto opposto dell’armoniosa compostezza di una danzatrice, la cui immagine apre il film. La donna è Diana Medford, una esuberante ragazza appartenente a una ricca famiglia dell’alta borghesia ed è interpretata da Joan Crawford, un’attrice che nel 1928 – anno in cui fu girato Our Dancing Daughters diretto da Harry Beaumont, di cui ci occupiamo ora – non era ancora la star che sarebbe diventata subito dopo la presentazione del film, il cui straordinario successo fu confermato anche da due successive pellicole affini. L’attrice diventò una delle più ammirate dive dello schermo, dopo una precedente, poco brillante carriera, che comprendeva una dozzina di film, non tutti da ricordare (ma uno di questi, il migliore, The unknown, fu diretto dall’eccentrico Tod Browning, e deve molto alla straordinaria interpretazione di Lon Chaney).

Rassegne

-

Registi fuori dagli ScheRmi

-

Registi fuori dagli ScheRmi II

-

Registi fuori dagli ScheRmi III

-

Registi fuori dagli scheRmi IV

-

Speciale Registi fuori dagli scheRmi IV

-

Registi fuori dagli scheRmi V

-

Speciale Registi fuori dagli scheRmi V

-

Registi fuori dagli scheRmi VI

-

Registi Fuori dagli ScheRmi VII

-

Registi fuori dagli Sche[r]mi VIII

-

Registi fuori dagli sche[r]mi IX

-

Registi fuori dagli sche[r]mi X

-

Registi fuori dagli scheRmi XI

-

immaginesomiglianza

-

Registi fuori dagli scheRmi XII

-

Registi fuori dagli scheRmi XIII

Archivio

- Uzak 50/51 | inverno/primavera 2026

- Uzak 48/49 | inverno/primavera 2025

- Uzak 46/47 | estate/autunno 2024

- Uzak 45 | inverno/primavera 2024

- Uzak 44 | estate/autunno 2023

- Uzak 43 | inverno/primavera 2023

- Uzak 42 | estate/autunno 2022

- UZAK 41 | inverno/primavera 2022

- Uzak 40 | estate / autunno 2021

- Uzak 39 | primavera 2021

- UZAK 38 | autunno 2020/ inverno 2021

- Uzak 37 | estate 2020

- Uzak 36 | primavera 2020

- Uzak 35 | autunno 2019 / inverno 2020

- Uzak 34 | estate 2019

- UZAK 33 | primavera 2019

- UZAK 32 | autunno 2018 - inverno 2019

- UZAK 30/31 | estate 2018

- UZAK 28/29 | autunno 2017 / inverno 2018

- UZAK 27 | estate 2017

- UZAK 26 | primavera 2017

- UZAK 24/25 | autunno/inverno 2016

- UZAK 23 | estate 2016

- UZAK 22 | primavera 2016

- UZAK 20/21 | autunno/inverno 2015

- UZAK 19 | estate 2015

- UZAK 18 | primavera 2015

- UZAK 16/17 | autunno/inverno 2014

- UZAK 15 | estate 2014

- UZAK 14 | primavera 2014

- UZAK 12/13 | autunno/inverno 2013

- UZAK 11 | estate 2013

- UZAK 10 | primavera 2013

- UZAK 09 | inverno 2013

- UZAK 07/08 | estate/autunno 2012

- UZAK 06 | primavera 2012

- UZAK 05 | inverno 2011

- UZAK 04 | autunno 2011

- UZAK 03 | estate 2011

- UZAK 02 | primavera 2011

- UZAK 01 | inverno 2010