Il «mostruoso» si potrebbe definire come un’interferenza nell’ordine delle cose: è mostruoso qualunque evento che provoca, attraverso la sua sconcertante stravaganza, la sua eccedenza, uno strappo violento nel tessuto del quotidiano e che non si capisce bene da dove provenga: è il non completamente focalizzato (registrare la messa a fuoco, ritardarla, procrastinarla, fingerla, è anche una maniera per non lasciarci assorbire dal mostruoso, evitando il faccia a faccia che ci perderebbe). Il mostruoso è il senza fissa natura, perché partecipa nello stesso tempo, e disordinatamente, di molte nature eterogenee insieme (il Capriccio) o di nessuna (l’Ombra). La reazione al mostruoso è la Nausea, che insieme anima l’inerte e si rifiuta di assimilarlo. Nausea che si può considerare, in un certo senso,anche come una forma estrema (e mostruosa) di reticenza.

L’ombra nella stanza

In Scherben – La Rotaia (Lupu Pick, 1921), l’esistenza umile e monotona della famiglia del ferroviere (Madre, Padre, la giovane Figlia), e i loro rituali (l’ispezione della linea del treno, il pasto in comune, vagamente allucinato per assecondare un resto, torbido, di espressionismo) è interrotta dal repentino lampo del telegrafo, con l’energia elettrica che, anonima, passa lungo i fili dell’apparecchio e che contiene un messaggio (pochi segni morse che riempiono lo schermo) segnalando l’arrivo dell’Ispettore.

A manifestarsi, davanti agli occhi della figlia in ginocchio, impegnata a lavare le scale come una serva, sono però, all’inizio, solo gli stivali dell’uomo, lucidati fino a un parossismo feticistico, che si bloccano a un passo dal viso di lei: stivali che faranno di nuovo la loro comparsa, oscenamente lucidi, quando verranno lasciati con cura dall’ispettore davanti alla porta chiusa della sua stanza dopo aver goduto del corpo della ragazza sedotta, per erigersi a simbolo del suo disinteresse e del suo sfrontato egoismo.

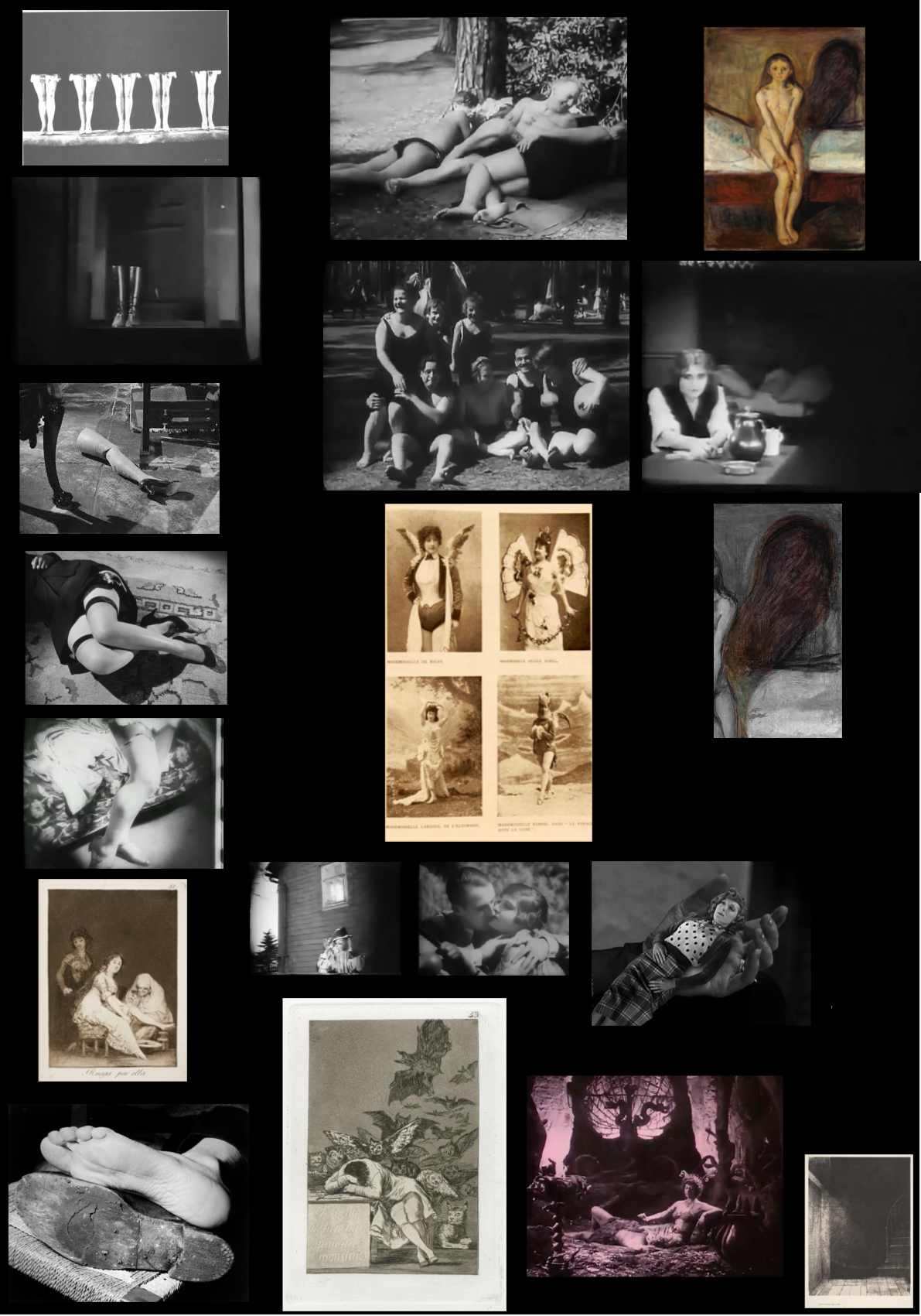

In Scherben ogni oggetto diventa segnale, sovraccaricandosi di presagio: tutti gli elementi del treno, innanzitutto, che prima di Renoir e Lang già insinuava una specie di oggettualità alienata dei rapporti; un lampo di luce che illumina, dall’esterno, la stanza dove i due amanti si sono dati convegno; lo spaventapasseri nel giardino innevato sbattuto dal vento che, come l’essere umano,è un fantoccio mosso da forze che non può controllare; l’ascia che la madre utilizza per fare a pezzi la porta e la corsa di lei nella neve per raggiungere l’immagine sacra nel crocicchio (assecondando una prima discesa dentro l’abisso del naturale «vero» tipico del kammerspiel): madre che, in preghiera assorta durante la nevicata, morirà assiderata, trasformata in mucchio congelato. Quando la figlia viene a sapere dell’incidente di cui è direttamente responsabile, si trova sola nella sua stanza in un frame che potrebbe sovrapporsi a quello della stanza della ragazza de La Pubertà di Munch, di cui è la sorella appena maggiore e che segna anche la realizzazione delle sinistre premonizioni presenti e latenti nel quadro. Da un lato, una giovane adolescente nuda,i seni piccoli che iniziano a scorgersi, l’ansa flessuosa dell’anca, i piedi troppo grandi, le braccia incrociate a coprire il pube, gli occhi sbarrati di chi guarda davanti a sé prigioniera di un’ansia di futuro che ha assunto la forma disperata di una specie di paralisi muta; dall’altro, nel film, una seconda ragazza vestita con uno scialle di serva con, davanti, poveri oggetti di una natura morta spettrale e le mani convulsamente strette: anche lei, come la sua cugina norvegese, ha gli occhi sbarrati a fissare qualcosa fuori campo.

Lo spazio, in entrambi i casi, è identico: una camera da letto, un interno tanto realisticamente povero quanto spettrale: nel quadro di Munch è sulla branda gelata che si siede la giovane; nel film di Puck il letto, disordinato, giace in secondo piano. Onnipresente è l’ombra: il gravido aborto setoso nel quadro di Munch, quella sottospecie di scalpo fluttuante che piacerebbe a Benn, diventa, nel film, eco oscuro che prima avvolge come un coperchio grave e pesante la figlia e poi si dirada, per mostrare il resto della piccola abitazione in disordine. L’ombra, nel quadro, è una specie di vaticinio sinistro, figurativizzazione della pressione istintuale che, di spalle, aspetta la giovane per ghermirla, come un artiglio scarlatto. Altre sorelle dell’adolescente di Munch sono le giovani “isteriche” che Charcot forzò alla scena nella Salpetriere, e che quel coagulo d’ombra avevano finito per mangiarlo, assimilarlo, digerirlo. Se per Ibsen la società è “una barca con un cadavere a bordo” ecco, nel film, apparire il cadavere della madre, rigido per il gelo, fra le braccia del padre. Il tubercolo amorfo dietro la ragazza del quadro, concrezione opaca di futuro, diventa scenario presente nel film: la giovane, sedotta e abbandonata dall’ispettore, ha dietro di sé la madre morta e il padre che presto diventerà un assassino per vendicarla: quella che, nel quadro, era la traccia, l’impronta sinistra di un destino tanto irrevocabile quanto confuso, diventa tragedia presente. La strada che stava imboccando contemporaneamente Sjostrom (Il carretto fantasma è del 1921), e porterà fino a Dreyer e a Bergman grazie a Lupu Pick (e, naturalmente, a Karl Mayer, che del film fu il geniale sceneggiatore) era appena stata tracciata con uno sputo di inchiostro nero, mentre un’altra «corrente» si stava chiudendo per sempre: ci riferiamo alla buriana del caligarismo, notte gravida di fantasmi e ombre, ebbrezza astratta di scenografie che puntano le loro cornici affilate contro le sovraimpressioni super fluide in una festa nera di isteria, teste dipinte e gesti affettati.

In Nosferatu (Murnau, 1922), l’ombra si insinua nella stanza per installarsi, ebbra di notte (idea, questa, di ombra senziente, che sarebbe giunta, intatta, fino al noir e al suo realismo pulsionale) per nutrirsi del sangue di Ellen chiusa nella sua stanza. All’improvviso, sono soli: la scena ricorda una Tentazione di San Antonio al contrario. La tentazione del santo eremita è un vero e proprio sottogenere che ha goduto di grande fortuna, in epoca medioevale e cinquecentesca (da Lucas van Leyden a Manuel Deutsch) e si caratterizza per la presenza di due figure immerse in uno spazio remoto, spesso boscoso, e sempre sinistro.

La prima figura è la Donna avvenente che lascia intravedere un dettaglio a prima vista inosservato e che si rivela essere un’appendice sinistra, qualcosa di mostruoso che brilla della sua stessa seducente incongruenza: un artiglio adunco; un piede deforme, (in Lucas van Leyden) il dettaglio dell’elmo cornuto - e che a volte viene raddoppiato da un’ofrenda, ad esempio, un calice ricolmo (si intravede, anche, la presenza di un elemento che partecipa del comico e che sempre si incontra nell’esagerazione del dettaglio). La seconda figura è, ovviamente, il Santo eremita che cerca di allontanare da sé la visione che lo sta tentando e che vuole assorbirlo presso di sé. Perché la Donna appare a Sant’Antonio? Si tratterebbe, forse, della variante «vamp» di quel demone meridiano che appariva agli anacoreti, vittime della clausura e della solitudine, preda dell’ottavo peccato capitale, la tristitia? E che provoca uno stato di fantasticheria ipertrofica che vaga di immagine in immagine ed è capace di dare forma all’inconsistente?

Tentazione, dice Castelli (nel suo Il demoniaco dell’arte: il mostruoso è anche, demoniaco? In effetti entrambi si manifestano come «aggressione pura»), che è un tentativo di far abbandonare al santo la sua consistenza: è attraente questa caduta, questo cupio dissolvi della santità nel suo contrario. Ritorniamo ad Ellen (come fu costretto a chiamare Murnau la Mina Murray di Stoker per una questione di diritti d'autore: Ellen, Elena, che per Euripide era «nuvola» e «vuoto miraggio») e immaginiamola fantasticando: Nosferatu non sarebbe anch’esso la concrezione di un demone non più meridiano ma notturno, che appare a causa della peculiare «condizione» di lei? Non era tristitia, in effetti, quella che aveva colpito la giovane innamorata durante la lunga attesa del suo amato Jonathan Harker? Tristitia che viene riempita dal flusso lunghissimo, e davvero vampirico, di lettere, (Dracula è, anche, un magnifico esempio di romanzo epistolare) e che, alla fine, dà forma all’ombra, dà realtà al diafano, che si introduce, con tutto il peso della sua esistenza umbratile, nell'immacolata stanza da letto della donna. In un cortocircuito rispetto alla tema della Tentazione, adesso è l’eterno ritornante, il vampiro, ad essere tentato dalla donna (che mantiene il suo ruolo, rovesciandone la funzione), che lo seduce e si sacrifica affinché la luce lo incontri senza difese. La coraggiosa giovane abbraccia così l’ombra inconsistente, prende coscienza del nulla di cui è fatta, ed è lei, letteralmente, a nutrirsi di quell’Esso che la beve, ad assorbirlo e intravederlo attraverso il suo occhio annacquato che sta per spegnersi:è lei, donna di carne e sangue, ad ingannare l’apparente, il non essere (e non, come nelle Tentazioni, l’apparenza a tentare di indurre nel peccato). Ellen, avvicinando Nosferatu, ha realizzato quello che non era riuscito alla donna fatale con il piede uncinato con Antonio l’anacoreta: farlo dissolvere, farlo rinunciare alla consistenza nella quale si manteneva a prezzo dell’oncia di sangue altrui, trasformandolo, alla fine, in un riflesso opaco proiettato sulla tappezzeria stinta, mutandolo in una entità debolmente astratta, in un nome generico (nel film si slitta, dal nome proprio, Dracula, ad una condizione umbratile quanto generica, Nosferatu, non morto) e alla fine, rende un Nessuno colui che era stato Molti (il vampiro vivente da secoli).

Il Capriccio

Caprichos è la serie di ottanta tavole (acquatinte e acquaforti) più sconcertante di Francisco Goya. In una di esse, come si sa, spiega chiaramente che a generare i mostri sia «el sueño de la razón», e lo fa mostrando un uomo che, invece di piangere davanti ai frammenti dell'antico (uno smisurato piede ed una mano col dito puntato) come l'artista di Fussli (quel piede incongruamente enorme mi è sempre sembrato mostruoso come i pezzi di armatura che cadevano dal cielo nel Castello d’Otranto di Walpole), o invece di fissare davanti a sé gli oggetti inesplicabili del suo vuoto ruminare come l’Angelo della Malinconia di Dürer, dorme, seduto, scomodo, sul suo scrittorio di letterato (poggia la testa su un quaderno aperto), mentre attorno a lui una mostruosa fauna alata ronza minacciando di ghermirlo. I «Capricci», bizzarre mescolanze eteroclite di parti separate, sorgono quindi dal sonno (o dal «sueño», epiteto con il quale Calderón qualificava la vita intera) dell’uomo: la tavola non è né la prima (come si sarebbe tentati di credere) né l’ultima, ma si trova a poco più della metà della serie (è la 43). Se le lasciamo scorrere una dopo l’altra, il risultato è un vero e proprio film «mostruoso», creato dal miscuglio eteroclito delle parti: uomini con testa di uccello o mostruosi ibridi con testa di vecchio ed equina che cavalcano due asini con piedi felini nel Capriccio 63, Miren que graves!; nani con la testa calva e disseccata e le mani enormi, in un sotterraneo nel Capriccio 49, Duendecitos; anziani con parrucca che divorano un bambino alato, con seni e zampe di lepre nel Capriccio 21, ¡Cual la decañonan! mentre due fanciulle, assistite da due megere scacciano via alcuni bambini dalle teste grinzose e i corpi di polli spiumati dall’uscio di casa: ibridi, mostri, aborti, i Capricci di Goya sono allegorie dell’inafferrabile.

Nel Capriccio 31, una magnifica donna ci mostra la sua gamba nuda mentre indossa una calza: potrebbe essere Maya, che si prepara prima di sdraiarsi sul divano che la vedrà nuda (è più mostruosa, cioè oscenamente capace di mantenere gli uomini appesi al filo del suo sguardo Maya o la sua nipotina Olympia, vestale bestiale votata al nudo assoluto che rende manifesto ciò che si nasconde di barbarie primitiva nella prostituzione delle grandi città, come diceva Valery? Facile, la seconda, impastata di Nada, con la sua bianchezza di cadavere e il nome della bambola di Hoffmann cucito nel rovescio del nastro nero che le cinge il collo) ma, anche, donna buñueliana: Tristana, che espone la gamba che le verrà amputata, la giovane niñera morta con le sue calze dall’orlo nero o Lavinia, raddoppiata dalla statua bruciata, di Estasi di un Delitto, o Susanna, che mostra le gambe ferite e sporche distesa incosciente sul divano (ma ci sarebbe da scrivere tutto un libro sui rapporti fra Goya e Don Luis, la cui prima sceneggiatore era proprio una Vita di Goya – e nelle sue memorie racconta di una volta che, ingaggiato come cicerone al museo del Prado, descrisse i dipinti di Goya raccontando dei suoi presunti amori con la duchessa di Alba modella del pittore e soggetto del Capriccio n. 61, Volaverunt).

Goya, umanista del chiaroscuro, rivela il legame del mostruoso con la finitudine, la vanitas, e la decrepitezza: nel Capriccio 55, Hasta la Muerte, un'anziana si agghinda davanti allo specchio (che riflette la sua immagine aggiungendo il mostruoso frontale a quello del profilo) con un bizzarro copricapo alla moda, mentre dietro di lei, ignorante del «sentimento del contrario» che scatena, tre giovani ridono tappandosi la bocca. Questo capriccio fa pensare ad una serie di foto che Bataille inserí a corredo del suo saggio apparso sulla rivista Documents, Figura Umana. Si tratta, in un certo senso, dei ritratti dei bisnipoti dell’anziana di Goya: un mosaico di immagini della buona società dell’inizio del ‘900 (ossia quella della nascita del cinematografo), che il filosofo definisce come «i nostri antepassati»: sembrano, però, queste forme paradossali, ridondanti, anacronisticamente bizzarre, più simili ai seleniti e alle altre creature fantastiche di Méliès che al verosimile lumesiano e sono anche lontane - ma non ne sono del tutto sicuro - dalle forme seducenti e, nello stesso tempo, araldiche, miste, e quindi non esenti da peculiari, nervose, mostruosità, del Faubourg Saint Germain descritto da Proust. Mostruoso che rivela, qui, il suo legame con lo stereotipo, che oscura l’immagine come uno strato di polvere. Questi «mostri» sorgono (un po’ come le ombre precendenti) da «tristi abitazioni». Stanze di cui Benjamin intraprenderà la radiografia nel capitolo dei Passage dedicato all’Interieur, che descrive ora come un astuccio di feltro, ora come un bastione difensivo dove i mobili sono trasversalmente disposti.

Tristi abitazioni, continua Bataille, dove tutto viene apparecchiato (cioè «ammobiliato») da questi fantasmi vanitosi, e dove si percepisce, vagamente letargico, l’odore a «polvere ammuffita» (in un altro scritto di Documents, Bataille diceva che la polvere era il luogo propizio al sorgere dei fantasmi). Che penati sconci e bizzarri sono mai questi! L’epoca all’europea assume un aspetto sconcertante, improbabile, mostruoso; viene voglia di scrutare sotto gli abiti e quello che troviamo è un armamentario di corsetti di vespa, stecche di balena, e, finanche, «un cuscino per il culo». A tutta questa ricostruzione, a questi mostruosi frankenstein da salotto addobbato, animati da movimenti ingegnosi come di carillon perverso si contrappone «il corpo agile di qualche star americana in costume da bagno» (e viene in mente una foto di cinquant’anni dopo, Marilyn in costume da bagno nero di un solo pezzo, che sorride, in ginocchio, sul bordo di una piscina di cui si vede solo l’orlo di mattoni vivi, che sembra una bocca aperta, una cavità abissale mentre lei, in un solecismo innaturale, stringe con entrambe le mani il bordo della vasca, e le ginocchia magnifiche sembrano lisci moncherini bianchi come una salina, come il vertice di una cupola; a tutto questo va aggiunto il bianco e nero dell’istantanea, che denota di un tono funebre, il tono del passato, la scena). Ma ritorniamo alla foto degli antenati. Bataille qualifica i soggetti ritratti (questi «essi» che manifestano una qualità dalla quale non possiamo prescindere e che è un attributo del mostruoso) alla fine della prima parte di questo densissimo scritto, con un concetto preceduto da due aggettivi: allucinante e sordida «perversità».

Il termine rimanda a un racconto fulminante di Poe, Il demone della Perversità che descrive questa pulsione ancora senza nome come uno dei primi impulsi, completamente gratuiti, dell’uomo, senza la partecipazione del «supposto Creatore»; un gesto, questo, assolutamente occasionale, movente senza motivo, motivo immotivato. Poe segue con la sua casistica implacabile, continuando ad accumulare paradossi, e definendolo «impulso radicale, primitivo, elementare», ovvero, «fare il male per il male», «godere del bordo del precipizio».

Curioso: è la stessa espressione usata da Ernesto Sabato quando, in Entre Heroes y Tumbas descrive una strana sensazione: quella di sentirsi osservati da qualcuno che si trova dietro le nostre spalle e noi rifiutiamo di vedere, preferendo continuare ad osservare, malgrado tutto, quello si trova davanti ai nostri occhi (nel caso particolare, una statua), invece di voltarci: «Ricordò una volta, nella quebrada di Humauaca, al bordo della gola del diavolo, mentre contemplava il nero abisso ai suoi piedi, la forza irresistibile che lo spingeva a saltare verso l’altro lato». Che bizzarro impulso è mai questo! Che forza incosciente, però irresistibile! Fra l’umano (che intravede dopo essersi deciso ad una rapidissima occhiata fuori campo) e la statua, l’osservatore osservato di Sabato preferisce la seconda, dato che il primo gli sembra «imprevedibile», «sudicio» ed ecco, ritorna la parola magica, «perverso»: la perversità sarebbe quindi un attributo che lavora per contagio e si proietta sulla figura umana (e non sulla statua).

Nel racconto di Poe, la perversità forma qualcosa di gassoso, come una nube o il vapore da dove sorge il genio delle Mille e una notte, e il narratore inizia a raccontarci la storia di un crimine, un crimine (però) già compiuto, dove l’assassino è dominato da un impulso irrefrenabile a parlare, proprio quando non esiste nessuna prova contro di lui. Si tratta, apparentemente, di una perversità completamente diversa da quella degli effigiati di Bataille. Ma ne siamo proprio sicuri? Ci piace immaginare questi innocui e pingui antenati animati da un bizzarro movente che sebbene di natura e profondità assai dissimile, appartiene alla stessa “specie” di quella dell’assassino di Poe: lo sperpero, quel vento raro e brutale che soffia dall’alba stessa dell’uomo, e che adotta la logica del potlac, del dispendio senza contropartita, che se negli antenati rispondeva ad una ostentazione magniloquente, nel delatore di Poe risponde ad una fibra più radicale, che, sadianamente, non riguarda più, solamente, i beni (per quanto vasti) ma la nostra stessa vita, mutilando alla radice l’impulso stesso di conservazione. Non diceva Lovecraft, parlando dell’orrore, che tutto il decisivo è sempre caricato di passato ancestrale? Qualcosa ci tradisce: solo che questo qualcosa «abita in noi stessi», è «capriccioso» e, come in Poe, può assumere le forme, mostruose, di un gatto (o della sua ombra bruciata e impiccata), o quella di un cuore «rivelatore» interrato sotto al pavimento, come i lillà dell’inverno passato di cui ci parla T.S Eliot.

Il testo di Bataille possiede, lo si è accennato, anche una seconda, ripidissima parte, che mostra proprio questo «demone della perversità» in azione, quando ci fornisce l’immagine estemporanea di noi che «ci sorprendiamo» a correre assurdamente verso una di queste case stregate di provincia, alla ricerca delle tracce dei nostri inconfessabili antenati. La immaginiamo, allora, questa corsa pazza, assurdamente slapstick, alla ricerca di una casa, magari la Casa Tomada di Cortazar dove antenati simili, ma invisibili, avevano costretto i due proprietari alla fuga, gli occhi improvvisamente torbidi, bruciati da una lacrima che stilla dalla fronte come una piccola goccia d’ambra: tutto questo per poi scoprire di essere (di nuovo Bataille), più vili di una «mosca», più ranci di un «salone di parrucchiere». Di che mosca parla il filosofo? Forse sta pensando ad una di quelle fotografate da Boiffard sotto vetro e accostate a un’altra foto, quella della cripta dei cappuccini a Roma, a corredo del suo saggio sul Gioco delle trasposizioni? E a che salone di parrucchiere si riferisce? Forse a quello filmato da Edison in uno dei suoi film del principio del secolo, Edison che aveva anche filmato un bacio (il primo, al cinema), tenero, fra due esseri che potrebbero tranquillamente far parte (ne posseggono tutto il pedigree) degli antenati «mostruosi» della foto di Bataille. O forse è il salone di parrucchiere di cui scriverà Neruda in Walking Around?

Riportiamo alla memoria i versi del poeta cileno (fanno parte della Tercera Residencia che inizia a scrivere quando, più o meno, Bataille aveva da un paio d’anni abbandonato Documents), ragionando più che sulle relazioni dirette, sulla forza seduttrice del non legame: «El olor de las peluquerias me hace llorar a gritos»,«“l’odore del negozio di barbiere mi fa piangere gridando» (e «fantasmas de las peluquerias del tiempo» sono quelli che assalgono i due protagonisti de Museo de las Reproducciones di Gomez de la Serna, come vedremo più avanti). A chi o cosa il banale di una visione simile provoca questo effetto paradossale? Al poeta, una specie di passante nauseato che non vuole «continuar de raiz y tumba» (ovvero a mischiarsi con tutto ciò che, mostruoso, si avvoltola nel torbido, come le radici care proprio a Bataille, che le preferiva ai petali) «de subterraneo solo», de «bodega con muertos», morendo di pena. Però qualcosa, che non può essere altra cosa che il suo personale, sudamericano e cileno, demone della perversità, lo spinge verso strade spaventose come feritoie, dove «horribles intestinos estan colgados de las casas que odio». Eppure, il poeta passeggia con calma o per lo meno, smette di correre. E non perché il demone ha smesso di «empujarlo», di spintonarlo, ma perché è affascinato da quello che vede, e che non è altra cosa che gli armamentari dei nostri antenati, attaccati a un fil di ferro: «calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lagrimas sucias», mentre anatomie ortopediche (che don Archibaldo de la Cruz avrebbe adorato), occhieggiano dalle vetrine.

Tutto, nel poema nerudiano, gli intestini o i brandelli di vestiti sudici, sta appeso: come una corda a un chiodo in un poema in prosa di un altro nauseato alcuni decenni prima, Charles Baudelaire nello Spleen (appunto) di Parigi. Neruda, infine, incontra anche una dentatura in un vaso, facendo tornare alle mente quelli, splendidamente e oscenamente bianchi, denti strappati e custoditi in un piccolo astuccio nero, della Berenice di Poe (e A caza de dientes è anche il titolo di un capriccio di Goya). E con in mano questo bottino insperato, riprendiamo, di nuovo, a correre.

Il demone della perversità non appartiene, quindi, solamente agli antenati del ritratto ma, grazie ad una specie di contagio simpatetico e nero presente nell’emulsione della foto o nello spirito del tempo, riguarda anche l’ignobile osservatore, che all’improvviso si scopre, come un pezzo di ferrovecchio con la calamita, attratto dalla fonte stessa del mostruoso, in una maniera assurda, comica, inane. E quello che prova, una volta messe le mani (o il naso) dove non si doveva metterlo (ecco perché è «più vile di una mosca»), è la nausea.

La Nausea: il valore dell’assurdo

Sartre sa che per stanare la nausea, è necessaria una implacabile operazione propedeutica, una specie di stenografia del visibile per decidere cosa e come, all’improvviso, è «cambiato»; la descrive, innanzitutto, come una passione per il misto, da intendersi come gusto per quelle che Ruiz chiama «scene miste», fuori dalla logica implacabile del conflitto centrale: «mi risulta difficile stabilire l’esatta successione degli eventi. Non distinguo quello che è importante», ammette Roquentin: voleva raccogliere un pezzo di carta dal selciato e non ha potuto. Questo è tutto, dice, «non è neppure un evento». Altri caratteri della nausea sono, in ordine sparso, quello di sorgere come un disgusto improvviso, che non permette a Roquentin di comportarsi come tutti gli altri (per esempio vorrebbe lanciare un sasso nello stagno, facendolo rimbalzare, ma rinuncia a farlo); una mancanza di senso che si incunea fra una frase e l’altra; e, più in generale, una specie di personalità che, all’improvviso, sembra caratterizzare gli oggetti e che gli provocano un sentimento di malessere ogni volta che deve impiegarli (o semplicemente, osservarli). Ritorniamo, così alla «Tentazione di Sant’Antonio» dell’inizio (come la interpreta Flaubert nel suo libro, che in realtà sono due), dove per il santo, come nel quadro di Bosch, camminare sopra un sasso (troppo simile a quello che Roquentin si rifiutava di lanciare) significava vederlo mutarsi in una «aragosta grigia», mentre i petali di una rosa diventano insetti, le stalattiti seni, e diventa difficile addirittura distinguere fra l’impronta e la cosa stessa.

Il problema, ritornando a Sartre è, adesso, capire se questa condizione umbratile riguarda gli oggetti o Roquentin, l’essere o il mondo. Consideriamo (per assurdo) che si tratti di una proprietà intrinseca degli oggetti: tutti questi oggetti si rivelano per il narratore non solo «stregati» e dotati di una ripugnanza dolciastra che passa da essi alla mano che li stringe o cerca di adoperarli (dovrebbero essere solo utili, ma diventano mostruosi, essendo il mostruoso una escrescenza dell’utile). E se il mostruoso si caratterizzasse, allora, proprio per questa sua inoperosità essenziale, una specie di destinazione finale dell’oggetto liberato dall’uso a causa della stessa alienazione che sembra possederlo? Marx, in una delle frasi più affascinanti dedicate alla merce nel Capitale, dice che nessuna cosa può essere valore se non è valore per l’uso. Se è inutile, sarà inutile anche il valore in essa contenuto, non si conterà come lavoro e non costituirà valore alcuno. Avvolti dalla guaina della nausea gli oggetti diventano simili ai balocchi disordinati e gustosi che Alberto Savinio abbandona sulla spiaggia terminale dell’infanzia: espongono soltanto la loro inutilità combinatoria e la loro mancanza d’ogni, possibile, uso.

Ma quello che non ha valore, il senza alcun valore è, anche, il non valutabile, ciò che non si può valutare ed è quindi inestimabile (vengono in mente quelle merci «uniche» che nel mercato nero non hanno valore). Quest’altro aspetto del mostruoso appare, sfolgorante, in un apologo zen. A Sozan Daishi chiesero quale fosse, fra le cose del mondo, la più preziosa. E il bonzo rispose: una carogna o la testa di un gatto morto (entrambi oggetti “mostruosi” che ci fanno pensare a Baudelaire e, di nuovo, a Poe). Perché, dice il savio, non si possono valutare; il mostruoso è ciò che fuoriesce dalla categoria del valore

La chiave di queste separate apparizioni è l’assurdo: nel romanzo di Sartre la radice, la pietra liscia che non si è osato lanciare nello specchio d’acqua, una mano, un bicchiere, un paio di bretelle, appaiono e rimangono lì, lucide nella loro contingenza, sempre in primissimo piano. Viene in mente Epstein: un occhio (scrive in Alcol e cinema) che occupa tutta la superficie dello schermo, si rivela, all’improvviso, mostruoso: una bestia umida e brillante, che si muove su se stessa, come nessun animale ha mai osato fare. E ci parla della sua «forza vitale», delle labbra frementi (le palpebre) rivestite di una vegetazione di pungiglioni (le ciglia), occhio (quello stesso organo che Buñuel, programmaticamente, taglierà all’inizio del suo Un Chien andalou), ripieno di quel veleno presente in tutto il cinematografato, la fotogenia.

La nausea sembra caricare l’oggetto di un’arcaica proprietà, fotogenica e numinosa, di contagio: Ramòn Gomez de la Serna (non a caso era basandosi proprio su alcuni racconti dello scrittore che Buñuel, altro mago dell’inanimato e delle sue metamorfosi, voleva girare il suo primo film) ha dedicato un libro a questo impulso della materia a diventare minacciosa: In Museo de reproducciones il narratore porta la sua amante, per «appropriarsi meglio della sua anima» in un museo di statue di cera, riproduzioni, appunto, di opere celebri: le statue inviano effluvi, gas dall’altrove, e i due visitatori solitari finiscono presto per percepire il «freddo delle più fredde lenzuola»: le statue sembra vogliano resuscitare, e assomigliano a labirinti «dove non si osa entrare» e a giardini d’infanzia. La ragazza, per diventare simile a loro, finisce per incipriarsi molto il volto (come in un film espressionista), fino a quando comincia a pensare che una statua di fanciulla, o divinità acefala, possa desiderare la sua testa: il dettato bianco delle statue non è così diverso dagli oggetti della Nausea: le cose contagiano l’uomo, si spostano di casella, muovono verso l’organico occhieggiando perverse, «cocainizzando le nostre ossa» (fino a «costringere» la protagonista de L’Age d’or, a succhiare avida l’alluce di una di esse).

Anche Roquentin (come la coppia protagonista del romanzo di Ramón) passeggia a lungo in un museo, composto essenzialmente di ritratti di «soggetti venerabili», e si accorge presto che, quando si osserva di fronte un viso risplendente, prontamente questo brillìo si spegne e rimane qualcosa come un residuo di cenere: ed era questo, aggiunge, quello che di questi primi piani «gli interessava», quando del volto non rimanevano che «un paio di occhi ciechi, una bocca come di serpente, e la guancia», ovvero quello che fa di ognuno di questi volti di vecchi su fondo nero, non dipinti o oggetti, ma fantasmi: all’ostensibilità porosa delle statue di Ramón si sostituisce il cieco baluginio, oscenamente senile e ad un passo dal nulla, dei quadri di Sartre.

Roquentin non conosceva, però, Pieter Huys e Bosch e il Civetta (ma nemmeno il Murnau di Nosferatu): non conosceva né i banchetti infernali con le tavole ripiene di nulla (rettili e teste tagliate o cenere) ma nemmeno i pezzi di carne macellata che danno la nausea nella pittura di mercato (le macellerie di Passarotti; di Carracci; fino al primo piano dei buoi macellati di Rembrandt, Soutine, Bacon), ovvero gli «horribles intestinos colgados» di cui parlava Neruda: come spiega ancora Castelli (la parte finale del capitolo dedicato alla Tentazione di Sant’Antonio potrebbe essere una postilla al romanzo di Sartre) la nausea non è che un modo di distinguersi e di gettare fuori, al di fuori dei contorni del corpo, il non assimilato, ovvero, aggiungiamo noi, la nausea come principio di separazione e reazione davanti al mostruoso, che si annida, perversamente profondo, nella vita quotidiana.

Ma è anche, Sartre lo dice all’inizio de L’Essere e il Nulla, uno di quei mezzi di accesso immediato attraverso cui l’essere ci viene rivelato. La nausea non è, solamente, un principio di separazione ma anche, e in maniera, più radicale, uno strumento di sollevazione.

Il fazzoletto bianco sventolato nella Plaza de Toros nella tarde della Fiesta, non è più, allora, solo un pañuelo, ma una bianca colomba; l’ombra che cresce sulla parete nelle notti di febbre, già non è più un’ombra, ma un essere incappucciato, un boia; la chioma profumata dell’amante, nella vertigine del desiderio, non è più, solo, capigliatura, ma un’altura boschiva sulla quale pascolano capretti neri o «un ruscello che scende giù dal Libano»; un guanto, infine, o qualsiasi oggetto comune, nel disturbo mentale diventa minaccia animata, o, come in un cartoon, ballerino di tip tap. Festa, Febbre, Eros, Follia: sono tutte forze della trasfigurazione, dove il mostruoso si configura come una categoria dell’impetuoso (si rilegga il testo di Starobinski, Tre furori), ossia tutto ciò che irrompe fuori dagli argini per diventare altra cosa: è per questo il fazzoletto e la colomba, i capelli neri e il ruscello, l’ombra ammonitrice, il boia e il guanto partecipano tutti della stessa condizione umbratile: quella di diventare, grazie al concorso di circostanze «ricche e strane», altra cosa: qualcosa di non maneggiabile, metaforico, e nello stesso tempo terribilmente reale, come un disco rigato in una locanda di paese che suona Some of these days, per esempio: il supporto si rovina e consuma, scrive Sartre alla fine del suo romanzo, e forse la cantante è morta ma, dietro l’esistente, cresce un altro presente, dietro questi suoni che giorno dopo giorno si decompongono fino alla morte, la melodia continua essendo la stessa, giovane e ferma, come un testimone spietato. E Roquentin (come il narratore proustiano quando ascolta la piccola sonata di Vinteuil, o Bogart quando chiede a Sam di suonare ancora As times go by nel suo night club a Casablanca), prima di lasciare per sempre la cittadina normanna di Bouville-Le Havre, chiede di ascoltare di nuovo la canzone e medita, grazie alla reiterazione di questo ennesimo, liturgico, play it again che storce il filo del tempo, di trasformare i singoli momenti sconcertanti di nausea, un po’ come farà Stephen Dedalus con i suoi «epicleti» nella paralisi di Dublino, nella continuità di un romanzo, e la vertigine che blocca, nella creazione liberata.