C'è, in quel doppio film che è Soft and Hard di Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville, un momento inaspettato, che trasforma la riflessione intima sull'immagine in un racconto sulla genesi del film familiare. E poi diventa una meravigliosa riflessione sulle possibilità dell’amore come discorso e azione condivisa.

Godard e Miéville sono nel loro salotto, le poltrone formano una elle, lui è seduto con le spalle rivolte alla cinepresa, lei rimane di fronte. Dopo aver discusso sullo statuto dell'immagine («quello che mi piace dell’immagine a te infastidisce», dice Godard), della differenza tra immagine interna ed esterna, della assonanza tra procedimento fotografico e analisi psicoanalitica, c'è un taglio di montaggio – ogni taglio, che segnala anche un cambio di rotta nella conversazione, è sottolineato dall'inserimento di un fotogramma (in questo caso, la Giovanna d'Arco-Ingrid Bergman di Rossellini) – e improvvisamente Godard comincia a parlare della vocazione del cineasta, di come e perché si comincia a fare film. Lui, dice, non è come Truffaut che a sette anni, dopo aver visto qualcosa di Charlot, decide di fare cinema. È capitato al cinema per caso e decide di rimanervi solo grazie all'intervento decisivo di Henri Langlois; altrove JLG aveva affermato di essere «figlio del museo», e per museo intendeva quel luogo capace di mettere insieme immaginario e reale, il museo immaginario di Malraux con la Cinétematèque di Langlois.

«E tu?» chiede ad Anne-Marie, curioso di sapere della sua vocazione, che nei registi a volte è banale, a volte è sorprendente come quella di Teresa d’Avila, bambina che fugge di casa per convertire i mori. Anne-Marie risponde in modo sorprendente. La sua prima esperienza è quella che potremmo chiamare di un Atlas di immagini familiari. Del film di famiglia. Del cinema in prima persona. La cineasta racconta a Godard che da piccola montava e proiettava film a partire dalle foto dell'album di famiglia (è quello che farà Bressane in Rua Aperana 52). Questa iniziazione così particolare è dovuta ad una restrizione, ad una specie di tabù: andare al cinema in Svizzera era diviso per fasce d’età: alla piccola Anne-Marie era interdetto praticamente tutto.

Ma come accade sempre, di fronte ad un ostacolo, l'immaginazione, che è la capacità di creare ponti (o almeno finestre), trova una soluzione creativa. Prima Anne-Marie costruisce un proiettore (una scatola da scarpe con un buco e una lampadina), poi organizza una sorta di rituale che permette l'apparizione miracolosa delle immagini in movimento: chiude la finestra, spegne la luce, mette i negativi al contrario (Godard lo sottolinea: proiettare, per il cineasta-storico, è un fatto della massima importanza, perché permette al cinema di mostrare la storia ingrandendola) e inizia a proiettare le immagini una dopo l'altra.

Ci sono due avvenimenti importanti in questo gioco apparentemente innocente e che in realtà segnerà l'inizio, per Anne-Marie, di quella "deformazione" provocata dal cinema. Prima di tutto si tratta di immagini di famiglia. Di «personaggi di famiglia, perché erano foto di famiglia». Godard la incalza e, come sempre, grazie a una frase apparentemente anonima, rivela una domanda molto più generale: «Perché ti piaceva vedere qualcosa che vedevi ogni giorno?»

Questa di Godard, più che essere una domanda per Anne-Marie, è la domanda che avrebbe dovuto porsi il borghese che appariva nei film Lumiere. Perché godere di una cosa che si vede ogni giorno, perché godere dello spettacolo di sé stessi? («Prima o poi, si stancheranno», dovevano aver pensato i Fratelli Luce, quando dicevano che il cinema era un’invenzione senza futuro). Domanda satura dei collegamenti con l'adesso, con l’oggi: l’era del selfie.

Se proviamo a rispondere alla domanda posta da Godard da storici del cinema, potremmo dire che il cinema familiare possiede una genealogia che inizia quando la borghesia commerciale si afferma come classe sociale. Dall'affresco al quadro di corporazione, dal dagherrotipo alla vue Lumière, dal Pathé baby al super-8 scopriamo qualcosa di evidente. Il borghese soffre della pulsione di auto-rappresentazione, che è espansiva (vuole sempre di più) e originaria (si situa all'origine dell'emergere della sua classe sociale) come la fame e il sesso: i film di famiglia si iscrivono in una tradizione anteriore al cinema stesso, quella, appunto, dei ritratti dipinti della borghesia.

La frase di Godard possiede, però, un'aggiunta: «Che cosa poteva spingerti a questo desiderio di vederli? – loro, i familiari – Era desiderio di vederli o solo desiderio di vedere?» La differenza è sostanziale.

Nel primo caso, significava chiudersi nel circolo familiare, e rimanere a fare film di famiglia, rimanere amateur (come il protagonista del film di Kieslowski). Nel secondo significava "errare", nel doppio senso della parola, superare l'accerchiamento-familiare e diventare film-maker.

Miéville capisce la portata della domanda e parla di desiderio: da un lato desiderio di "vedere", di montare le immagini all'ombra della stanza (vedere come attività dell'occhio che pensa, che è un atto che supera l'inconnesso del semplice guardare mettendo in relazione – si guarda in piano sequenza, si vede montando –; dall'altro, desiderio di provare a vedere di nuovo nella sua innocenza.

Ma può anche essere un'altra cosa, che ci parla della genealogia dello sguardo: la prima risposta, il mondo ricostruito dentro un piccolo mondo chiuso è la replica infantile del funzionamento dei primi dispositivi spettacolari, il cui archetipo è la caverna platonica e il cui fine è quello di elaborare fragili mondi illusori. La seconda è la risposta, a tutto questo piccolo mondo antico, del cinematografo. E non di "tutto il cinema".

Vedere le immagini nella loro innocenza è proprio della dimensione sperimentale del cinema: se il cinema industriale vede il mondo come qualcosa di completamente assimilabile a partire dalla sua superficie e che per questo si può ricostruire completamente (perché filmare un albero per strada – perché rischiare la ripresa dal vivo – se lo si ha già pronto negli Studios – luogo dove tutto può essere previsto –, diceva un produttore di Hollywood), quello sperimentale lo immagina trascendendolo in un atto di avvicinamento e scoperta continua: il mondo non come rappresentazione, ma come avventura (Giorgio Agamben ha scritto un libro meraviglioso su questo). Il cinema sperimentale è il cinema innocente.

Ci sono altri due aspetti fondamentali nella risposta della Miéville: in primo luogo Anne-Marie rivela che la sua prassi è già intimamente legata al montaggio: prima aveva detto che le foto le montava e inventava scene con esse. Cioè, per dirla con Bressane, passa dal fotogramma (l'immagine sola, iscrizione della luce su un supporto fotosensibile, traccia barthesiana del «qui qualcosa è accaduto») al fotodramma (attività a posteriori di montaggio, raccolta della foto-immagine sconnessa in una storia da raccontare). Per questo dice che numerosi cliché del suo film Il libro di Maria possedevano già la fissità e la semplicità di quelle foto di famiglia. Un atto di montaggio e genealogia.

In questo modo, viene superato anche il punto di vista del cinema amatoriale, per il quale tutto è bello, tutto è degno di essere registrato, per adottare il punto di vista di chi critica quello che vede.

Per questo poi è Miéville che chiede a Godard se bisogna rispettare il cinema come “istituzione”: Anne-Marie non si riferisce al cinema "industriale", ma parla del cinema come De Martino delle “istituzioni culturali tradizionali”: come qualcosa che permette di superare un orizzonte di crisi, ma questo è il punto di vista dell'artista, non dello spettatore – è una differenza nietzschiana –, e Godard gli risponde proprio seguendo questo stesso filo: l'arte (cioè il cinema inteso come istituzione culturale da parte dell'artista che crea) permette di uscire da se stessi (e quindi uscire dall'orizzonte di crisi che lo circonda); e poi aggiunge che bisogna rispettare l'immagine, «perché è l'unico modo per poter far esistere l'altro, perché altrimenti ci sarebbe un rapporto troppo diretto». L'immagine è ciò che c'è tra te e l'altro. Curioso. Simone Weil diceva proprio di adorare lo spazio dell’intervallo che si crea tra te e l’altro.

Continua Godard: «Quando si dice io sto bene l'io si proietta verso l'altro o nel mondo; vedere quando non c'è soggetto: questo è il cinema, che permette al soggetto di proiettarsi ampliato – Godard dice la stessa cosa della storia: questo vuol dire che non c'è soggetto che non sia storico? – . L'ampliamento è quell'atto dove l'io può perdersi, ma prova anche il piacere di esistere in una sorta di metafora (la tv non proietta, ci proietta). Progetto; proiezione.

Nel frattempo, c'è un muro sul quale vengono proiettate le immagini di Il disprezzo: Farocki e la Silverman, nel loro libro – a due mani, come il film che stiamo raccontando – descrivono proprio questa scena: il primo dice «questa immagine ci dice: Il Disprezzo è un film sulla magia del cinema» e, mettendo l'accento sull'aspetto tecnico, sottolinea come «Coutard e la sua macchina da presa Michell vengono filmati dal basso verso l’alto, in modo simile a come si filma un treno che si avvicina in un western. Questo è un uso sorprendente del Cinemascope, dato che enfatizza l'asse orizzontale».

La Silverman preferisce sottolineare il momento in cui Coutard gira con la sua cinepresa prima di bloccarla davanti a noi: alla fine del piano, la voce fuori campo maschile conferma che l'oggetto di questo piano non è un nucleo di relazioni che si svilupperanno lungo il film, ma il cinema stesso: «Il cinema, ha detto André Bazin, sostituisce il nostro sguardo con un mondo che si adatta ai nostri desideri». La parola "desiderio" era già stata usata da Godard e Miéville durante il loro discorso sul filmare la famiglia: desiderio di vedere e desiderio di rivedere. Ma per vedere di nuovo è necessario vedere due volte. Per guardare due volte non è sufficiente guardare due volte lo stesso film: è necessario essere in due. È necessario vederlo di nuovo come se fossimo qualcun altro, e allora sarebbe come vedere di nuovo per la prima volta.

Intanto la voce over di lui dice: «Dove è andato a finire questo progetto, questo progetto di crescere, di diventare soggetti? Dove è andato a finire?»

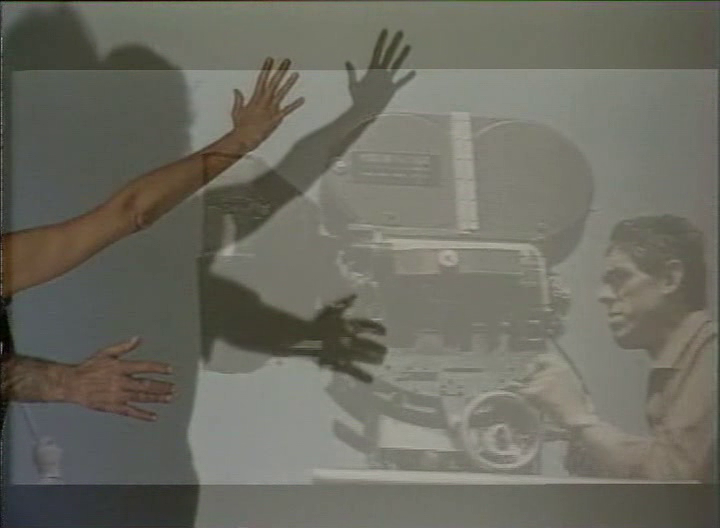

Vediamo apparire, proiettata, l'ombra di Anne-Marie. E poi, ad essa, si unisce quella di Jean-Luc. Non si tratta solo di vedere il soggetto-come-proiettato e poi espanso. Si tratta di una scommessa radicale. Se, come dice sempre Godard, bisogna sempre vedere due volte, vediamo di nuovo le immagini di una «vecchia storia d'amore ai tempi del cinematografo»; se come dice, l'immagine sola (un'ombra sola) deve sempre diventare un'immagine giusta, l'immagine giusta è sempre l'immagine di due, e questo progetto di crescere, di diventare soggetti, è possibile solo insieme ad un altro, che forse ci mette in discussione, ci incoraggia e ci accompagna, conservandosi nella sua differenza, nella sua intangibile vicinanza, nel “qui sto non stando” che è quella forma di tatto tanto speciale che è proprio di ogni cammino veramente condiviso.

Curioso che l'immagine dell'ombra appaia fuori da un'immagine in cinemascope: Fritz Lang, a un certo punto de Il Disprezzo, dice che è il formato adatto per serpenti e sepolture. La Silverman pensa a un'allusione al peccato originale.

Gli amanti che escono dal piano del cinemascope sono forse quegli artisti-registi che hanno superato una volta per tutte l'orizzonte borghese della colpa, per vivere finalmente il futuro come esperimento condiviso? La parola sepoltura ci fa pensare, però, a un’altra cosa.

Alla fine, queste due ombre sono simili e opposte ai pompeiani rinvenuti in Viaggio in Italia di Rossellini: nel capitolo girato a Pompei, la coppia in crisi assiste ad un evento decisivo: gli archeologi stanno cercando le forme vuote che i corpi e gli oggetti lasciarono nella lava durante l'eruzione del vulcano, per poi, una volta trovate, fare dei buchi e riempirle di gesso liquido. Questo permette che i corpi degli sventurati sorpresi dall'eruzione siano visibili come si trovavano al momento della morte, ridotti a fantasmatiche statue bianche. A venire dissotterrata è una coppia, forse marito e moglie, che il cataclisma ha incontrato insieme, sdraiati uno accanto all'altra. Sia le statue bianche di Rossellini che le ombre di Godard fanno pensare alla psicoanalisi: le prime sono "hollow space" (così vengono chiamate le cavità) nelle cui profondità rimane nascosto un contenuto traumatico e rivelatore (la Bergman fugge quando vede il calco della coppia "salvata" dall’oblio); le seconde sono ombre pellegrine che sono riuscite a uscire dalla caverna di Platone (e degli Studi dove era possibile solo le mepris, il disprezzo e il tradimento, ma anche la finzione di un mondo ricostruito e non immaginato insieme come progetto condiviso).

Quelli di Rossellini sono corpi dissotterrati che la storia ha sterminato e, allo stesso tempo, conservato come immagine sintomatica. Quelli di Godard e della Miéville sono corpi proiettati che il cinema ha ampliato e legato in un progetto comune.

In entrambi i casi, i corpi distesi degli amanti che non hanno più avuto del tempo davanti a loro, e i cineasti in piedi che godranno ancora di un margine di tempo condiviso, si trovano insieme di fronte a due momenti opposti e speculari dell’esistenza: i primi, nel momento decisivo del termine violento di ogni progetto condiviso (è il momento-lampo della morte o dell'abbandono); i secondi in quello, che deve sempre essere preservato e custodito, in cui questa idea di progetto comune è rilanciata e rinnovata come una sfida e una scommessa. In uno spazio non pianificato. Dal momento che si tratta di cinema, potremmo dire che una tale relazione è allergica a tutto ciò che è prefabbricato, ed è soddisfatta solo attraverso un approccio di deriva e sperimentazione costante. Invece della finzione (di cui si nutrono gli amanti nel cinema “industriale”), il documentario (ossia la scrittura della realtà).

Ma questo significa che le immagini che avrebbero filmato questa vita insieme non devono essere quelle di una finzione (de Il Disprezzo), ma quelle di un documentario (di Soft and Hard): come spiega Katia Silverman,

«Per Godard documentario significa soprattutto contingenza, non pianificato. La contingenza occupa una posizione privilegiata nella sua estetica; spera sempre, come ha detto, di trovare il definitivo nel caso. Da qui la sua insistenza sulla luce naturale, il suo rifiuto di scrivere una sceneggiatura finale prima di girare, quello di dirigere i suoi attori, nella speranza che apportino la loro verità alla finzione».

Questo non significa altro che cercare di portare il cinema fin dentro la vita. Per trasformare la costruzione in una scommessa, per frammentare l'unità di un progetto che può facilmente reificarsi e crollare, in immagini di futuro che vanno insieme senza sosta, come un mosaico che si scompone e ricompone. All’infinito.