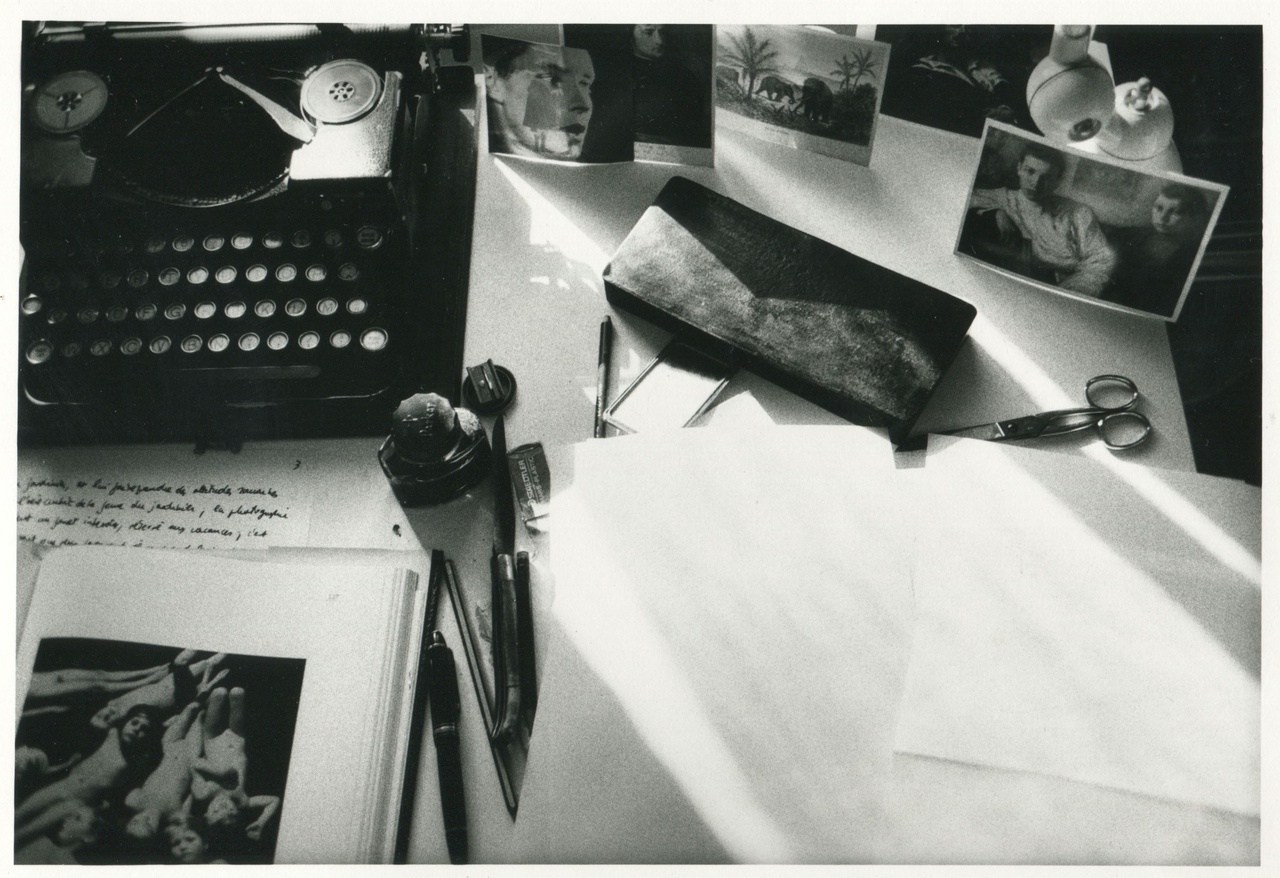

HERVÉ GUIBERT/TABLE DE TRAVAIL "FANTÔMES", RUE DU MOULIN-VERT, N.D.

«Wir sind Fantome»

(Carl Einstein)

Connettere parola e immagine, su cui teorizzava Hervé Guibert caricando di segni quel luogo intermedio di gestazione dell’opera che si identifica, nonostante il vuoto, con il “traghettamento” tra essa e la scrittura, si lega alla percezione di un attraversamento del buio, di quello che Emanuele Trevi nell’introduzione a L’immagine fantasma definisce «spazio narrativo» mentre cita, oltre Nadja di André Breton, La camera chiara di Roland Barthes.

Da qui si richiamano tutta una serie di assunti che hanno a che fare con la messa a fuoco e il conseguente “sacrificio” dell’immagine, bruciata alla fiamma di una soggettività sottoposta essa stessa ad un processo di «combustione», allo stesso modo di una fotografia come «risultato del suo bagno chimico» (H. Guibert, L’immagine fantasma, Traduzione di M. Martelli, Introduzione di E. Trevi, Contrasto, Roma 2021. P. 11): tra questi, l’idea di «image fantôme» come espressione di un «occultamento», sia esso (non)individuabile nell’immagine non fermata, non eternata perché persa, quindi rimpianta; sia che nasca dal meccanismo di creazione dell’immagine stessa che non è che nella «camera oscura» della mente, oggetto che risiede nella propria natura di manchevolezza, o di non completezza, abisso.

La foto che avremmo voluto scattare, il momento che avremmo voluto fermare, quella particolare inclinazione della luce in quel preciso istante che non si ripeterà, attimi di vita che sono già trascorsi, già fantasmi, rispondono tutti alla natura stessa dell’imago, che è forma che subito si dissolve, riflesso, latenza oppure segno sfuggente di una presenza: come quella del fratello gemello di Maureen in Personal Shopper di Olivier Assayas, doppio sconosciuto, identità traslata, scomparsa, fantasma. Metafora per eccellenza, ossimoro, l’invisibile si palesa, destruttura, catalizza gli orizzonti di attesa per disperderli, al pari di molteplici altri spettri, specchi entro cui si materializza la paura di ciò che si sottrae alla verità: ἀλήθεια (aletheia) da α- (alfa privativo) più λέθος (léthos) e quindi “non” “oscuramento” da intendersi come “ciò che non è oscurato”, che non resta nascosto, quindi si svela; invece ciò che non si conosce fa paura, necessita quindi di un disvelamento – e dunque esige che sia dato un nome a questa presenza, una risposta univoca al “chi sei tu?”. Fino a quando forme spettrali si manifestano nel modo più irruento, orribile: e allora dalla mancanza, da “chi” non c’è o non c’è più o resta nascosto, si passa alla presenza di qualcosa che gradualmente viene alla luce ma che sembra piuttosto, mano a mano che il film si avvia verso la conclusione, esserci sempre stata: “fantasma” di qualcosa che ha a che fare con il lato più oscuro e pulsionale, come fosse stato un arto amputato di cui si ha ancora percezione (faccio qui riferimento ad un’altra accezione del termine, di ambito medico).

La domanda di Maureen (un’esile e potente Kristen Stewart) «Sei tu? O sono io?» si inserisce in quello che potremmo definire come l’ultimo atto di appropriazione di una verità, quella occulta, attinente al proprio magmatico e oscuro sé, di cui si è fatta finalmente esperienza, tendendo al limite estremo la corda, spezzandosi, frantumandosi, schiantandosi al ritmo dei colpi sentiti provenire in controcampo: luce gettata sui muri, particelle fantasmatiche, isole di senso a coprire vuoti sulle pareti nude. Track of Time di Anna von Hausswolff, sui titoli di coda come epilogo, traccia le coordinate interpretative di questo film che dà consistenza all’inconsistente, forma all’informe, visibilità all’invisibile, toccando argomenti che pure si connotano come fantasmi soprattutto quando il focus dell’attenzione è il Tempo, al quale fa continuamente riferimento la protagonista del film quando dice «io aspetto».

Così nel brano della Hausswolff questa ricerca di una «traccia», della traccia del proprio tempo continuando a perderlo è il dramma di averne cognizione, di assistere incapaci di vivere allo spreco dei giorni, di assistere senza difese al senso di smarrimento che conduce alla morte, di sentirne su di sé la fiamma che consuma, che balugina come uno spettro: «[…] So I loose my track of time / I can't keep tracking my time / I loose it all the time / I loose it all the time / I loose it all the time / I loose it all the time, the track of time». Tornando a Guibert, «l’immagine fantasma» si fonde con il tempo dell’immagine, con l’effimero, l’illusorio, di cui la permanenza percettiva è espressa qui, in queste parole che fanno riferimento alla foto di un giovane sconosciuto: «[…] Ho vissuto sette anni con quell’immagine, senza mai spostarla, senza che nessun’altra foto prendesse il suo posto. Del resto, la foto stessa scacciava ogni altra immagine che volesse trovare spazio nella stanza, come se lei fosse l’unica foto possibile. Il mio affetto per lei divenne sempre più astratto man mano che il foglio si ricopriva di polvere. La guardavo senza vederla. […] Coprii l’immagine, ma la foto continuava a tormentarmi e non mi era sufficiente nasconderla con un panno. Per qualche tempo, misi l’immagine nel mio letto, sotto le lenzuola che accoglievano il mio corpo, e la schiacciai sentendola gemere. Viveva nei miei sogni. La cucii nel mio cuscino. Poi, qualche tempo dopo, decisi di indossarla direttamente su di me, sulla pelle, sul torace, e ve l’attaccai con delle fasce e degli elastici. […] Quando finalmente mi decisi a separarmene, quando mi decisi a ritenere quell’attaccamento ridicolo, quando alla fine tolsi le bende e gli elastici, mi resi conto che il cartone rammollito era vuoto, l’immagine bianca. Non era però evaporata, né si era dissolta per via dell’acidità del sudore. Allo specchio, verificai se avesse aderito alla mia pelle come un tatuaggio o una decalcomania. Ogni pigmento chimico della carta aveva trovato posto nei pori della mia pelle. E la stessa immagine si ricomponeva, esatta ma al contrario […]» (H. Guibert, L’immagine fantasma, p. 176-178).

Ecco che questo processo di trasferimento dell’immagine, il passaggio di forme che compaiono e scompaiono, che aderiscono sulla pelle – l’altrove rispetto all’immagine che però funge da specchio e da oggetto posseduto, del quale si è al tempo stesso posseduti – delimita quello spazio in cui nulla sembra esserci eppure c’è, assenza dell’immagine che rivela qualcos’altro: «fantasmi della visione», così Matteo Martelli “traduce” questo “altro” che Guibert connota come presenze e assenze insieme, contemporaneamente, ossia come «veli», «presenze diafane», facendo riferimento ai drappeggi che il fotografo usava come interposizioni fra il suo occhio che attraversava l’obiettivo e l’oggetto fotografato, come per reticenza di sguardo a cogliere la nudità della visione. «Fantôme», allora, è «immagine mancante», fortemente interconnessa con la scrittura, estremamente soggettiva e intimistica dell’oggetto rappresentato.

Allo stesso modo, la medesima intrinseca connessione tra presenza e assenza, così come l’idea di perdita, di rimpianto e di morte è chiaramente individuabile in un altro film che, al pari di Personal Shopper, affronta il tema del “fantasma” nel dialogo tra visibile e invisibile: il riferimento è a L’eternità e un giorno di Theo Angelopoulos che in lingua originale sarebbe traducibile come Un’eternità e un giorno, dove la presenza ossimorica di “una/un” che identifica al tempo stesso un numero, quindi uno spazio temporale ben definito, e l’impossibilità di attribuire un senso di finitezza a qualcosa che per definizione non è misurabile né comprensibile né pensabile (l’eternità), risponde, secondo la lente d’ingrandimento di Guibert – dalla quale guardo quest’opera – a quel doppio canale su cui è incentrato tutto questo discorrere sull’immagine come impronta resistente alla dinamica distruttiva del tempo, dell’io, dell’occhio-obiettivo che immortala, brucia e divora. Qui il fantasma è memoria, è tempo rimpianto, rivissuto, nostalgia nel senso etimologico del termine: “dolore” del/nel “ritorno” che è questa immagine che continua ad esistere come donna amata, che è presenza nel ricordo, proiezione del pensiero, mite velo che riveste le cose, il loro protendersi verso la luce.

Il poeta che tesse le trame del ricordo della propria vita con una moglie lontana, ferma ad attenderlo nel rimpianto – «io aspetto» di Assayas al contrario: qui è il fantasma della donna, la sua immagine nella mente del protagonista che attende, mentre i giorni scorrono, passano, scompaiono scivolando verso la morte – veste i panni di un intenso Bruno Lanz che si confronta con se stesso tornando ad un’estate di trent’anni prima, mentre un bambino gli regala parole che salvano, una ad una, come se queste parole arrivassero dal passato, facendo confluire il tempo in una dimensione unica, dimensione sintetica, poetica, della coincidenza degli opposti: «Ti scrivo davanti al mare che si distende lontano, immobile. La casa odora di latte caldo e di gelsomino umido. Ti scrivo, ti parlo. Mi sono avvicinata troppo, lo sento e tu opponi resistenza. Sono una minaccia per il tuo mondo, Alexandros, eppure non sono che una donna innamorata. So che a un certo momento te ne andrai. Il vento porta i tuoi occhi lontano. Ma dammi, dammi questo giorno, come se fosse l’ultimo». Pianoforte, nostalgie d’acqua, urlo di gabbiani.

«Quanto dura il domani?», a cui segue la risposta di Anna, davanti a quel naufragio di nuvole e sabbia, mentre si allontana, arrivando dal fuori campo: «Un’eternità e un giorno». Così dice il fantasma, ricordo nel ricordo, a ritroso, senza fine. Questa ambiguità strutturale del Tempo, di cui il cinema – e, nel caso di Guibert – la fotografia si fanno “produttori” in un cortocircuito intensivo, metalinguistico – dove per “metalinguistica” si intende proprio la capacità di porsi al centro di un discorso sul linguaggio interno all’immagine – richiama Ferdinand Hardekopf di Noi fantasmi e altre poesie, una raccolta delle Edizioni Graphis, del 2005, che mi è capitato di ritrovare, dopo diversi anni in cui ne ignoravo l’esistenza, tra altri libri di poesia; e invece qui i riferimenti ai fantasmi legati alla tematica del tempo, del ritorno, della preponderanza della “visione” nella potenza evocativa, in Spleen, di «quest’ora» (p. 131) diventano messa a fuoco della simultaneità del tempo, riconducibile, come suggerisce Franco Buono nel saggio introduttivo al volume, alla «fulminea esperienza estatica catturata per un istante nel duplice fermo-immagine di quei versi» (p.18); ancora, si rendono “visibili” in quel mahnte di cui si scrive che la «[…] prospettiva del ricordo ha un indicatore nella scelta del verbo manhen (strettamente legato all’area semantica della memoria). Il fascio di luna del primo verso mahnt, cioè rammenta-ammonisce, ricorda di ricordare attraverso la produzione di un poemetto-spettro, a sua volta apparizione evocativa di un mondo di morti […]» (p.9).

È il fantasma dell’immagine dunque, spettro che si autoproduce, fra occhio e pensiero, che si realizza nell’imperfezione come qualcosa che sta nel mezzo, spazio intermedio fra colui che le dà statuto d’esistenza attraverso l’obiettivo e l’oggetto su cui ricade lo sguardo; è insieme creazione continua di senso e perdita continua, mancanza; è il velo interposto, è l’impossibilità di catturare definitivamente, perfettamente l’oggetto inquadrato (spectrum) e al tempo stesso l’incapacità dello spettatore, di chi guarda (spectator) di appropriarsene.

Diviene, e resta, un attraversamento di forze, desideri, simulacri, vuoti lasciati vuoti, vuoti da riempire abitati da ombre e abbagli.