A proposito di Lewis Carroll e del suo Silvia e Bruno, Gilles Deleuze parlava di coesistenza di superfici, contiguità, e citava Eisenstein che aveva riconosciuto nei dipinti a rotolo giapponesi «la prima approssimazione del montaggio cinematografico»: non soltanto supporto che si arrotola su se stesso ma superficie dipinta che si avvolge intorno al suo centro, permettendo l’avvicinarsi e il mescolarsi dei piani da una superficie all’altra, da una storia ad un’altra storia.

Questa «logica del senso», il dialogo continuo che ne deriva con tutti i corollari sulla pluralità della conoscenza, della realtà – e della realtà dell’immagine – conducono ad una riflessione più ampia che risulta essere in controtendenza rispetto a certe dinamiche che oggi pretendono unidirezionalità e visioni monolitiche dei fenomeni. Ed è la direzione delle cose, delle persone e della natura, del tempo, della memoria a prendere forma “intrinsecamente” a partire proprio dalla pellicola che si riavvolge, operando una stratificazione delle immagini che si muovono, si dilatano, si moltiplicano; è la direzione del futuro, il sogno di qualcosa che non è ancora ma che già pulsava nei ritagli del montaggio, per essere definita proprio da quel “non ancora”.

Vermiglio di Maura Delpero restituisce, nella struttura del film oltre che nella semantica degli affetti, della coralità sussurrata, dell’innocenza del dialetto, una relazione costante fra luoghi filmici e fuoricampo possibili, con la percezione di un linguaggio che fa di quel pluralismo e compresenze una costante programmatica, per nulla scontata ora che la polarizzazione in atto della parola e del pensiero fa di quel linguaggio uno spazio residuale di realtà, di “senso”.

Di quel residuo la κίνησις, il movimento cinematografico di quelle scene traslate trasferite tradotte nel e dal visivo al visibile richiama ontologicamente il paradosso del montaggio e cioè quella sua sostanziale proprietà di essere cronologicamente e causalmente frammento e legame, connessione e astrazione: rizoma. L'immagine rizomatica, che da Deleuze mi riporta proprio alla Delpero, si ramifica in connessioni multiple, già da quel Notturno che arriva a partorire la luce, arrivata da un fuoricampo di vertigine: Lucia è appena tornata dal primo incontro con il suo uomo, è felice, i capelli le risplendono, gli occhi che vibrano su quel volto di tre quarti esitante, nella stalla dove risuona un’eco di campanaccio, s’allunga un muggito; si volta, la pelle è bianca, inondata da quella “visione” (immagine dentro l’immagine) del proibito, dell’amore che fende l’ombra, la sommerge penetrando dall’esterno, da quella finestra che non si vede ma che percepiamo esserci; e da Chopin, da quella sublime tristezza, così contrastante rispetto a quello che è appena stato un momento di tale comunione col creato, si propaga come un presagio.

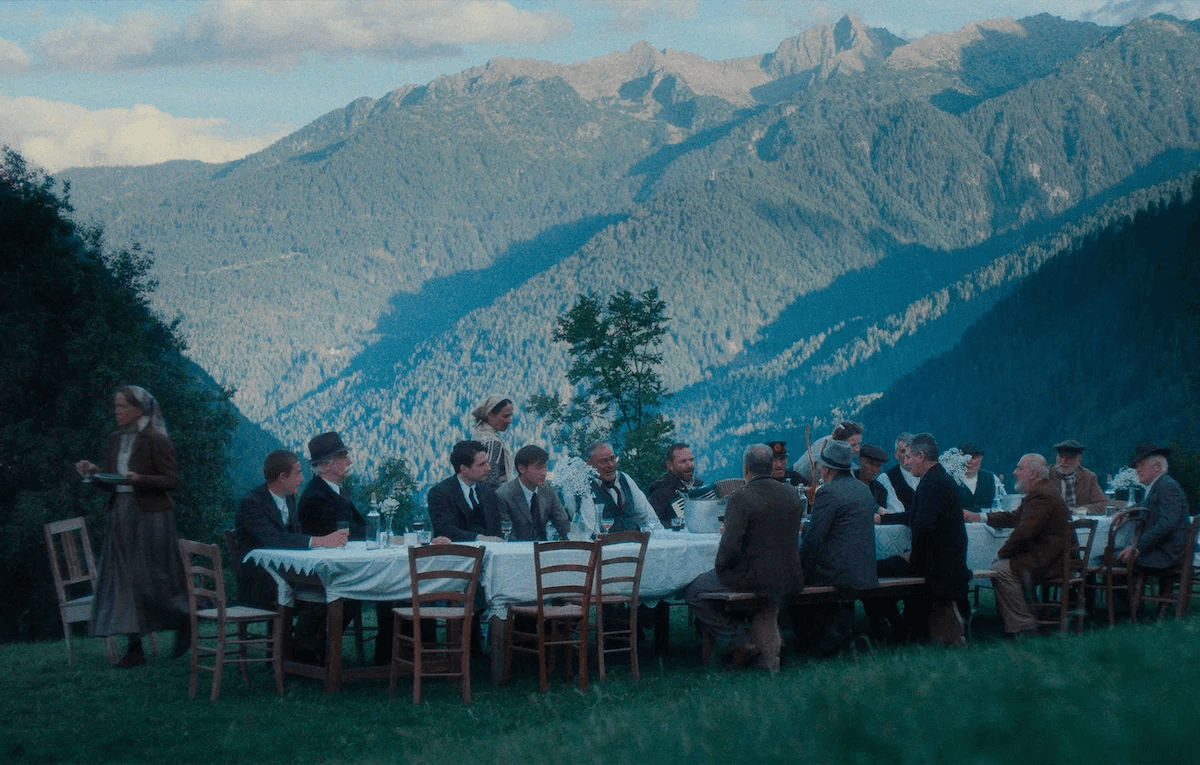

Tra poco gli eventi prenderanno una piega inaspettata, solo sarà “visibile” un dolore intimo e muto. Non è un caso infatti se la regista, fedele all’idea di rappresentare un mondo, quello della famiglia Graziadei al finire del secondo conflitto mondiale, scelga di farlo attraverso la molteplicità del suo sguardo, volto a percorrere le tracce di una famiglia fin troppo in comunione, persino nella tragedia, con la dolce barbarie della montagna, della neve, del tempo; e decida di farlo, inoltre, mediante una pluralità di sguardi – della protagonista, della sorella divisa tra desiderio e colpa, dell’altra sorella destinata allo studio che spia i segreti di suo padre, di quest’ultimo che incarna l’autorità familiare, sociale nel ruolo rispettato di maestro, della madre in lutto persuasa alla necessità di vivere – che scardinano puntualmente la continuità della narrazione, favorendo invece una complessità rizomatica che rivela della costruzione delle scene un processo di espansione continuo, dal particolare al generale e viceversa, dai limiti fisici delle inquadrature alla deriva intensiva del fuoricampo.

Dal momento in cui Lucia (un’iconica Martina Scrinzi) richiama, nella fissità prospettica, nell’abbandono delle mani su quello che somiglia ad un bianco sudario, il Cristo morto di Andrea Mantegna – Ada e Flavia sembrano vegliare su di lei, sui suoi occhi chiusi, come le figure al lato del dipinto – passando per la scena di spalle del viaggio per raggiungere la Sicilia dove, davanti alla donna, tutto scorre (il mare, le nuvole, i riflessi del sole che anticipano un risveglio, il ritorno alla vita), si approda ad un’immagine risolutiva, che segna la fine della transizione da un prima ad un dopo, nella quale confluisce tutta la coralità di quel vivere che la regista ha finora sapientemente costruito, tratto a tratto: è da quell’assunto, che spezzava la fluidità del montaggio per rendere invece, proprio attraverso le plurime fratture di sguardi, di pensiero, di resistenze per l’autoaffermazione di sé, che si arriva all’idea che è proprio frantumando e isolando (per poi ricomporre) che risiede il senso di fare cinema, e di scriverne.

Mi riferisco ad un punto preciso della poetica cinematografica di Maura Delpero: quello in cui si manifesta, anticipata dalla scena della neonata lasciata come una piccola cosa sul letto mentre sullo sfondo un appendiabiti assomiglia a una croce, l'immagine di quelle altre croci all’ombra delle quali è chinata la sposa, solo adesso anche madre, nell’atto di deporre la sua corona di fiori sulla tomba dell’uomo che amava. È il segno della fine di ogni cosa nella simmetria perfetta della nuca verso il basso, del profilo offuscato dal riverbero di un sole pallido, precisamente interposto tra fronte e croce, col suo simbolismo duale di morte e vita: nello spazio cavo di quella corona si sovrappone visivamente il mare calmo dietro, si cristallizza nella liquidità del nostro sguardo che adesso ricuce, nell’ottica di un’ulteriore acquisizione di significati, tutte le parole dette, sussurrate, ripetute o non dette. È nel lutto di quel gesto, del posare la coroncina di fiori delle sue nozze ai piedi di quel legno scuro che si può individuare il momento esatto nel quale tutti i frantumi, più di tutti quello di un amore finito per sempre, iniziano a ricostruirsi, qui in un amore nuovo, che risponde nitidamente alla pronuncia del suo nome: «Antonia!», epilogo di quest’opera così sintatticamente complessa.

È evidente, allora, in questo nostro contesto storico così prevedibile per il suo marchio di "ripetitività" e di mancanza prospettica, mentre sembra che gli esiti di riconoscibilità di un'identità collettiva faticosamente costruita, lungamente in bilico tra propensione al progresso e spreco etico, non abbiano più un senso, che nel sottotesto di un film così stratificato possa leggersi il desiderio di preservare la coralità delle ragioni e dei punti di vista. E se è vero che l'opera non appartiene più al suo autore, se il completamento dei significati attiene non solo a tutto il sistema della ricezione ma anche al complementare della scrittura critica che completa, appunto, il film; se vale questo, è altrettanto chiaro quanto sia essenziale che opere come Vermiglio continuino a porre interrogativi su se stesse e sul cinema, raccordandosi, alla luce della sintagmatica che esplicita il montaggio, col tempo e col mondo. Persino e, forse, soprattutto quando l’aggancio al tempo e al mondo, portato alle estreme conseguenze, può significare sperimentare tutta la fragilità e il dolore del frammento.