C'è un'immagine, giusto all'inizio de La cordillera de los sueños di Patricio Guzmán che mi è venuta in mente quando ho cominciato a pensare a come introdurre un montaggio di testi dedicato al Cile, a cinquanta anni dal golpe di stato civile-militare dell'11 settembre del 1973.

All'inizio di quel film meraviglioso vediamo la capitale del paese, Santiago, dall'alto, circondata dalla cordigliera delle Ande e ricoperta parzialmente da una nube, che sembra un refolo di nebbia, un velo. L'occhio della macchina si avvicina, entra nella nube e, all'improvviso, non vediamo più nulla. Come in un racconto di Maupassant, per un momento, il dispositivo cinematografico, che ha appreso a dimenticarsi della legge di gravità, diventa cieco, ed esce così dalle leggi del nome. Ci troviamo dentro una cataratta.

Uno degli effetti di una dittatura, che nel film è introdotta innanzitutto come un rumore (gli elicotteri dell'esercito che volano bassi, producendo un fracasso spaventoso), non potrebbe anche essere questo ritenere lo sguardo in una regione del silenzio e dell'oscurità? La dittatura, che non vuole che si mostri nulla di essa (cerca di eliminare ogni immagine di sé – eccetto la festa nera dell'adunata di massa –), obbliga a rimanere nel fuori fuoco, dove non è possibile nominare quello che accade, e dove, quindi, tutto è permesso. Fissare la nube significa, in un certo senso, perdere, per un certo tempo, la vista. Lo sguardo di colui che diventa cieco all'improvviso differisce dal cieco dalla nascita: come in Saramago, perde tutte le coordinate, ed è più imbelle di un neonato.

In effetti, è un neonato al contrario: se questi sperimenta il passaggio, traumatico, dalla notte del ventre alla luce della vita, che dire di questo secondo passaggio spaventoso, dalla vita comune a un ventre secondo, mostruoso, che è quello dello stato dittatoriale, padre crudele che tortura i suoi figli, li spezza, li fa, letteralmente, sparire? Elias Canetti in un capitolo dei suoi Appunti – scritto negli anni della Seconda guerra mondiale – diceva che non c'è nulla di più lontano dall'idea di amore di quella di «stato». Quanto lontano deve essere allora, dall'amore, uno stato che assassina il proprio stesso popolo.

Stare dentro la nube, vischiosa, come durante un'esplosione (ed è a una esplosione che più avanti Guzmán paragona il golpe di stato). Fissare l'abisso bianco.

L'abisso, una volta che si è caduti dentro di esso, offre due possibilità all'essere umano sopraffatto: la prima è quella di sprofondare in esso – Levi direbbe che «si diventa musulmani»: sono loro, coloro che non sono sopravvissuti all'abisso, gli unici testimoni integrali. Gli altri sono coloro che, per aver visto solo una parte di abisso, possono testimoniare di esso, e restituire così la voce ai compagni morti. È il grande compito e il grande dolore (perché significa riaprire sempre la ferita, lasciandola non sanata) di colui che decide di farsi testimone. Questa scelta non è sempre, o mai del tutto, consapevole: come scrive Simone Weil in quelle pagine rivelatrici di La necessità e l'obbedienza, si tratterebbe di agire per necessità, «perché non esiste un altro rimedio non di un'azione, ma di una specie di passività, una azione non attuante», ossia agire per impulso, come la freccia scoccata dall'arciere verso il bersaglio: qualsiasi gesto, qualsiasi atto, scrive la filosofa che ha ispirato il personaggio di Irene Girard in Europa 51 di Rossellini, «considerato non dal lato dell'oggetto ma dell'impulso». L'impulso di dover scrivere, di voler testimoniare, e cercare di articolare quello che Brice Parain nel film di Godard Vivre sa vie qualifica come «il linguaggio veritiero».

A chi appartiene il linguaggio veritiero? Se leggiamo le parole di Parain attraverso quella che potremmo chiamare “la lente del testimone”, il pensiero che rivolge a Nanà, nel film, è ancora più interessante. In sintesi, per articolare il “linguaggio veritiero” è necessario imparare a “parlare bene”: ovvero, invece di chiudersi nel mondo della menzogna (proprio di coloro che “parlano male”), decidere di diventare testimoni (la cui etimologia Godard, in un passaggio del capitolo delle Histoire(s) «Les signes parmi nous», rovescia volutamente dicendo: «testimone significa martire»). Per farlo, rivela il filosofo è necessario «rinunciare alla vita per un poco»: che sinistre sembrano queste parole quando sostituiamo, all'esilio ricercato dall'intellettuale o dal filosofo, quello, spaventoso, del prigioniero politico, dove questa “rinuncia” e questo “poco” diventano espressione di un tempo sopravvivente, esposto, tra continue minacce, alla minaccia della morte e del dolore.

È, questo il tempo obbligato della rinuncia radicale (perché riguarda tutto: il cibo, l'acqua, la luce, il sollievo, lo spazio) alla vita (intesa come vita in comune, vita in pace). Nel caso del filosofo di Parain, si tratta di una coraggiosa decisione volontaria da parte di chi non rischia la vita ma il suo pensiero: il rischio di chi cerca il “linguaggio veritiero” dalla parte del pensiero e non della testimonianza non è quello di perdere la vita, ma di rischiare la vita del linguaggio, di metterla a rischio: Niezsche, Hölderlin, ci mostrano proprio questa vita rischiosa che si affronta alla sua negazione.

Nel caso del testimone, si tratta di una condizione imposta brutalmente da un potere genocida (che in questi tempi così sinistri ci si sforza addirittura di “riabilitare”) che non solo sequestra, ma tortura. C'è un altro testimone che ci parla della sua esperienza di prigioniero durante un altro regime civile-militare (che iniziò lo stesso anno che in Cile, effetti del plan condor nordamericano), quello in Uruguay, Carlos Liscano. Ne El furgon de los locos scrive (facendoci pensare a Jean Améry): «Tutto il mondo si fa un'idea sulla tortura [...] ma nessuno si potrà mai fare un'idea sui dettagli: i dettagli hanno a che vedere con una conoscenza intima, relazionata con il corpo, non con il corpo in generale, ma con il proprio. La tortura assomiglia ad una malattia: non duole a tutti nello stesso modo, e solo colui che l'ha subita sa cosa si sente».

Torniamo adesso a Parain che sostiene che per raggiungere il linguaggio veritiero è necessario pagare un prezzo: «questo è il prezzo: egli deve passare dalla morte alla vita del discorso»: nel caso del testimone, la morte del discorso è letterale: si tratta dei latrati del potere quando impone leggi, vuole strappare informazioni, o semplicemente, parla: Levi accenna alla cacofonia della lingua tedesca degli aguzzini all'ingresso del lager, ma non è cacofonica ogni lingua utilizzata solo per denigrare e umiliare? Sempre Canetti accenna al fatto che secondo lui, per il quale la lingua era sempre rappresentata con figure, «le parole senza la bocca che le ha pronunciate sono fraudolente»: il potere, nella sua variante criminale e poliziesca dei campi di concentramento, è la parola che si articola senza bocca: attraverso altoparlanti, decreti, manifesti affissi e che, quando è pronunciata, proviene non da una bocca che si esprime e, quindi, da un volto, ma da una testa senza bocca, da un atroce teschio vivente che parla attraverso un orifizio. Perché il discorso menzognero è quello che si cela dietro ogni alibi dell'assassino, dietro ogni gesto del carnefice, dietro ogni sorriso del politico colluso con lo sterminio del popolo.

Nei campi si realizza quindi anche un genocidio culturale (in realtà sono più di uno), il genocidio della lingua, ridotta a ordine ripetuta o menzogna o, infine, a grido. Quest'ultimo caso è lo stato estremo di questa assenza di linguaggio, e in quanto estremo, finisce per ritrovarsi non dal lato della menzogna, ma all'origine di qualunque verità: colui che grida è il torturato, ossia colui che non parla, ed è quindi costretto a gridare proprio perché non ha parlato e “si vuole” (il potere ama parlare senza mettersi al posto del soggetto, per divenire pervasivo come una lebbra) che parli.

Canetti, nello stesso testo, annota poi: «come scrittore io vivo ancora nell'epoca che precede la scrittura, che è quella del grido», il grido è quindi ciò che non permette, agli aguzzini, la scrittura dei nomi e dei luoghi. Il torturato è colui che ha espresso la verità più dura, quella di non parlare per non tradire e non tradirsi: Sartre in Morti senza tomba ha descritto proprio la tenacia del silenzio e il tentativo di articolare, alla fine, per salvarsi, una menzogna veritiera (che alla fine conduce comunque tutti alla morte: la lingua o è veritiera o non lo è).

Dopo questa rinuncia volontaria ad articolare altra parola che non sia rattrappita nel grido che la rende inutilizzabile come informazione (il grido fa dell'informazione voluta quello che fa la mano quando accartoccia un foglio di giornale: tutte le parola impresse sono divenute illeggibili e, quindi, sono inutilizzabili per la comprensione), si può accedere alla lingua veritiera, che è quella del testimone che raccoglie le evidenze che ha vissuto riportandole alla memoria, e raccontandoci di come quella lingua vera esisteva però già all'interno del campo: è quando Primo Levi ricorda i versi di Dante o Robert Antelme e i suoi compagni improvvisano un recital di poesie in una delle baracche del campo o quando le ragazze i ragazzi torturati nel Garage Olimpo cantano tutti insieme, dalla solitudine delle loro piccole celle, una canzone, o, come leggerete nei contenuti del dossier, quando, in un campo di prigionia vicino a Valparaiso, una ragazza canta una canzone del musicista e poeta cileno Victor Jara.

Ritorniamo per l'ultima volta a Brice Parain che conclude così la sua ricerca del linguaggio veritiero: “c'è una sorta di regola ascetica che impedisce che si parli bene fino a quando non affronti la vita con distacco”. Distacco, cioè, letteralmente, mancanza di legame. In questo, il filosofo che si era momentaneamente separato dalla vita e il testimone che ne era stato strappato, divergono completamente. Se il primo, per raggiungere il linguaggio veritiero deve separarsi momentaneamente dalla comunità degli uomini (è quello che per Zarathustra è il cammino alla montagna), per il prigioniero è proprio attraverso questo sentimento di appartenere alla specie umana (che è il titolo del libro di Robert Antelme) e di stabilire nessi, rapporti, comunità dove ogni idea di comune era stata spacciata, che il linguaggio veritiero può essere, come il tempo, ritrovato.

Ma distacco è anche “silenzio”. Per Simone Weil significa quello stato necessario «a fare la volontà di dio». Stare in silenzio significherebbe, allora, fare la volontà dell'Altro. L'altro che non è altra cosa, per il testimone che si è salvato, che il testimone sommerso, colui che non ce l'ha fatta e la cui voce va recuperata e riscattata. Perché, scrive sempre la Weil, «solo dopo una estenuante tensione che culmina nella disperazione, una volta che non c'è più nulla in cui sperare, è quando da fuori, oh meravigliosa sorpresa, viene il dono del cielo». Il dono del cielo non è proprio, ritornando al nostro discorso, quello di “parlare bene”? ovvero di testimoniare, diventare testimoni: di questi tempi l'unica lingua “buona” è quella di chi ha deciso non solo di testimoniare ma di farlo dal lato giusto della storia, elaborando così un altro capitolo della tradizione millenaria degli oppressi che non smettono di parlare, di esporsi, di denunciare. Mi veniva da dire “denunciare davanti al tribunale della storia”: poi mi blocco perché mi viene in mente una sequenza storico-materialista delle Histoire(s) di Godard (sempre da «Les signes parmi nous»), quando scrive, attraverso citazioni, le sue personali (nella forma impersonale del montaggio di scritti altrui), “tesi sul concetto di storia”. Il montaggio inizia con una domanda, nella quale riecheggia quella di Marc Bloch all'inizio del suo libro Apologia della storia: «Si ma la storia, in fondo, cos'è»?

Il primo a rispondere è Malraux, che parla di coloro che, in un certo senso, si trovano dall'altro lato delle sbarre, del reticolato, del filo spinato, quelli che «vivono nonostante tutto, come se la vita fosse a propria disposizione». A commentare la frase c'è la sequenza di un western, la soggettiva di un uomo a cavallo che sta inseguendo una giovane donna bianca vestita come una nativa americana, che fugge a piedi (penso sia The searchers di John Ford. Ma com'è possibile quella soggettiva traballante? Davvero Ford può mai aver girato questo?) L'uomo che insegue pensa che la ragazza, che poi è la Storia che si traveste e fugge, sia a sua disposizione?

O forse, come accade sempre in Godard, le immagini disattendono quello che dicono le parole e, dato che si parla di storia, quell'uomo a cavallo è forse lo storico. Però che storico? Quello che, come direbbe Walter Benjamin, scrive la storia dei vincitori, o l'archivista della versione degli oppressi? Entrambi hanno appreso dal mercante volitivo a prendere la Fortuna (che per lo storico è “l'immagine del passato”) per i capelli e quindi si tratta quindi di qualcuno che ha imparato, come Fleba il mercante fenicio di Thomas S. Eliot, a calcolare i profitti e le perdite mentre, annegato, la risacca lo consuma e lo trasforma.

Lo storico adesso deve scegliere da che parte stare: dal lato, sanguinoso, del profitto (e allora quello che stiamo vedendo è una scena di sterminio) o da quello della perdita. In questo secondo caso egli starebbe inseguendo l'immagine del passato che fugge per prendersene cura; inoltre, smette di guardare verso il passato, ma cerca di stringere a sé un'immagine di futuro, che, prima di sparire, si volta verso di lui a guardarlo: e questa immagine è l'immagine di un popolo oppresso (i nativi americani braccati dai colonizzatori americani). Se la storia ,per essere tale, è anche storia del sogno che una epoca ha prodotto di sé stessa, storia dell'incosciente di un'epoca, utilizzando la tecnica dell'interpretazione dei sogni freudiana potremmo dire che il soldato a cavallo e la nativa che fugge sono il sogno dello storico che condensa davanti a sé il segreto del suo nuovo ufficio: guardare in avanti per strappare al tempo fuggito una parcella di verità.

Segue, nel montaggio di Godard, la voce di Cioran («nulla di quello che sappiamo rimane senza espiazione») e Peguy («ah la storia, una sinistra fedeltà alle cose scomparse»).

La storia (che ha un nome, Clio), convocata, finisce per rispondere, e, per così dire, per parlare alle sue stesse tesi. Nella risposta forse più bella dice: «Fare appello al giudizio della storia è l'invocazione dei moderni (appare una scritta: “chi vuole ricordare deve appellarsi all'oblio”). Pensano che sia il giudice. Invece io non sono altro che la demoiselle de la enregistrement». Quest'ultima non è una parola banale. La storia non è colei che raccoglie gli atti del giudizio: enregistrement significa, letteralmente, “porre su supporto”. Lavoro, questo, non del giudice ma dell'archivista. La storia non come giudizio, ma come archivio. La storia letta dal punto di vista degli oppressi, non può limitarsi a condannare: altrettanto fondamentale, affinché questa denuncia possa essere fatta, parola veritiera contro ogni tipo di parola menzognera, è osservare, conservare, prendersi cura di ogni piccolo resto per farne tesoro, per fare della pietra gettata dal manovale, dello scarto, dello “straccio della storia”, la testata d'angolo della versione degli oppressi e dei dimenticati. E per questo occorre un principio, che è quello del montaggio.

Non a caso, durante il discorso della storia, se ne sovrappone un altro, mentre vediamo apparire proprio una tavola di montaggio: “un'immagine non è forte perché è brutale o fantastica, ma perché l'associazione delle idee è lontana e giusta. Associare le cose che non sono state ancora associate, o che non sembravano predisposte ad esserlo”. La sequenza termina con una serie di scritte, che ci fanno precipitare di nuovo in un tempo concentrazionario: «Musulmano – la specie umana – non è questa?». Il titolo del libro di Antelme è come un anello incastonato fra due termini: musulmano, il non testimone, colui che, come abbiamo detto citando Primo Levi, «non ce l'ha fatta» e la domanda, estrema, «non è questa?». Non è questo, l'abisso dell'uomo divenuto, prima di cadavere, espressione della nuda sopravvivenza, lo stato estremo di specie umana che il testimone deve riportare alla luce affinché, se dimenticato, non si ripeta? Ma che vuol dire “ricordare” se l'essere umano, come sta accadendo con l'eccidio che l'esercito israeliano sta compiendo in Palestina, non fa tesoro della testimonianza che a questo durissimo prezzo ha ricevuto e la getta via alterando una traccia venerabile di testimonianza in un resto informe, sostituendo la dignità della vita sopravvissuta con qualcosa di simile – come direbbe Bataille – a un ragno, a uno sputo? È, nelle Histoire(s), il volto di Chaplin che si deforma fino a trasformarsi in quello di Hitler: l'informe sarebbe il momento della trasformazione da uno stato all'altro. È il momento della trasformazione dell'innocenza perfetta nel sembiante del genocida, della sostituzione di un “volto” con una “testa”. Oggi, del volto di un bambino di Gaza con la testa di Netanyahu.

Per questo è necessario coltivare la memoria ostinata del testimone, di colui che ha appreso sulla propria carne la grammatica scandalosa del linguaggio veritiero, e che – contro ogni tentativo del potere di cancellare le proprie tracce e, su questa tabula rasa, scrivere la propria versione menzognera della storia – non vuole smettere, con movimento ostinato e contrario, di cercare e raccogliere tracce, “stracci”, parcelle di verità, prima che scompaiano per sempre. E farne tesoro per le generazioni che verranno, che, però, devono essere all'altezza di questo dono che è stato fatto loro. Non sempre, purtroppo, questo accade.

Sui contenuti del dossier

Nei mesi scorsi a Santiago ha avuto luogo una mostra speciale, Cómo diseñar una revolución: La vía chilena al diseño. Se andate su google per cercare notizie sulla mostra, la descrizione è laconica: «mostra integrale sul disegno grafico e industriale realizzato durante il governo del presidente Salvador Allende». In realtà si trattava di qualcosa di molto più ambizioso: mostrare l'immagine di paese, il paese che stava cominciando ad essere e sarebbe stato, senza il golpe di stato e la dittatura di Pinochet (recentemente “resuscitato”, sotto spoglie vampiriche, da un mediocre film di Pablo Larraín). E quello che vediamo sulle pareti dell'enorme sala che ospita la mostra, a lato del Palazzo della Moneta, è una “esplosione” di creatività e impegno sociale, politico, civile. Appena entrati, sul lato destro della sala, ci sono le copertine dei dischi dell'epoca, atlas colorato, lisergico, dove ci sono tutti i protagonisti della Nueva canción chilena: Violeta Parra, gli Inti Illimani, Victor Jara, i Quilapayún, Los Jaivas. Quindi, i manifesti che parlano dello sfruttamento del rame; la campagna per il latte in polvere; le sedie per le scuole; i libri per l'alfabetizzazione del popolo. L'impressione è che la rivoluzione gentile di Salvador Allende, l'unica rivoluzione socialista giunta al potere grazie a elezioni democratiche, curasse ogni aspetto del vivere civile, artistico, sociale e accompagnasse il cittadino con cura e attenzione: invece del padre mostruoso che uccide, tortura e divora, la madre che tiene per mano la prole e, utilizzando le parole della cura, la incammina lungo i sentieri della vita (imperdibile è l'intervista, presente su Youtube, di Rossellini con Allende). Moltissime persone, in Cile, si sono immolate per questa idea di paese che è durata solo tre anni, per quello che sempre Patricio Guzmán ha chiamato, nel suo ultimo film (dedicato all'estallido social iniziato il 7 ottobre del 2019), «il mio paese immaginario».

L'idea del dossier era cercare di mostrare un'immagine (una serie di immagini) di un paese senza cadere nella retorica, senza limitarsi alla cronaca e mostrando non solo il Cile resistente del passato, ma anche quello del presente. Da qui l'idea di questa “costellazione” di testi, contributi eterogenei che mostrano diverse facce di un paese pensato come se fosse la superficie di un cristallo. All'immagine della nube (o della nebbia) con la quale abbiamo iniziato, se ne sostituisce, quindi, un'altra: quella del cristallo, che grazie alla sua superficie sfaccettata restituisce immagini multiple di uno stesso oggetto. L'oggetto è il Cile, il paese stretto tra cordigliera e mare, e le voci sono quelle di un artista, di un poeta, di un cineasta e di una saggista che restituiscono cinque facce di questo paese che, come dice uno di loro, “non è il Cile perché il Cile non appartiene al Cile”. E questo non solo perché è stato vittima di un esperimento sociale di neoliberalismo selvaggio che solo una dittatura spietata poteva portare a termine e di cui ancora non si è liberato. Se Cile non appartiene a se stesso, o non si appartiene del tutto, è perché non smette di dimenticare: è questo il grande “spettro” che si agita, oggi, sull'occidente (e non il comunismo, la messa in comune, le relazioni di produzione fra sensi nuovi), ossia l'oblio, una grande, immensa, volontà di oblio (cosa ci importa a “noi” di “loro”?) che si basa sulla rottura dei legami, sulla cancellazione delle testimonianze e sulla negazione sistematica dell'altro, che semplicemente, smette di esistere. Uno spettro. Una nube.

Più sopra avevamo parlato, citando un altro film di Patrizio Guzmán, di memoria ostinata: davanti allo spettro dell'oblio e della dimenticanza, è necessario ascoltare la voce di coloro che non smettono di scrivere nel grande libro della memoria e della vita, come fanno gli autori così diversi i cui testi compongono il nostro dossier.

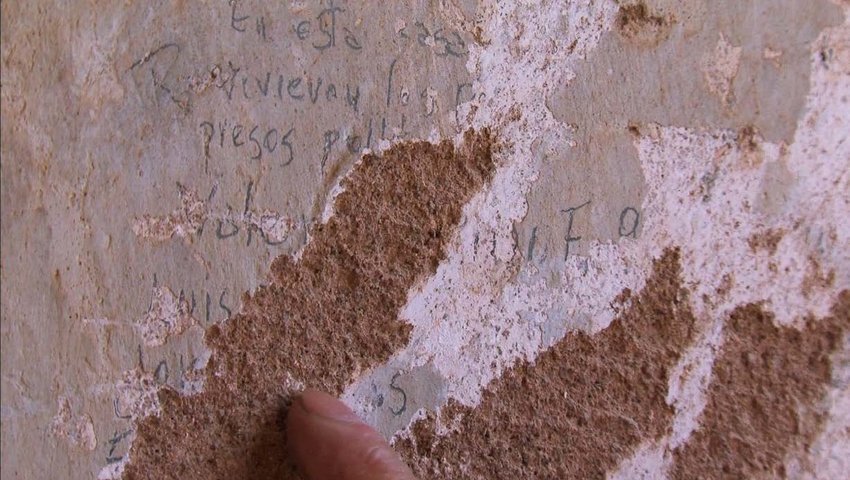

Il primo è uno straordinario documento di vita, arte, umanità e resistenza, il Diario di Puchuncavi dell'artista e scrittore Guillermo Núñez al quale abbiamo già accennato. Il nome del titolo è quello di una località nella provincia di Valparaiso dove sorgeva un campo di concentramento che la giunta militare ricavò riutilizzando gli spazi di un balneario popular per persone meno abbienti costruito dal governo Allende. È qui che, dopo essere stato sequestrato dai militari, viene imprigionato Guillermo. Dal carcere inizierà a scrivere un documento commovente e straordinario, che a tratti ricorda le testimonianze, altissime, di altri prigionieri (Primo Levi, Robert Antelme, Jean Améry) con una differenza: il protagonista di queste memorie “malgrado tutto” non è uno scienziato umanista, o uno scrittore, ma un artista figurativo. I suoi ricordi sono quindi intessuti di pittura, e le immagini dal campo possiedono uno sconvolgente e inedito carattere visuale. A tratti, se mi è permessa la comparazione, è come se uno di questi testimoni della sorte della “specie umana” fosse dotato degli occhi, per esempio, di un Delacroix (autore di un diario di viaggio in Marocco) protesi a registrare non solo una forma, estrema, di vita in stato di eccezione, ma anche la testura e il colore di questo territorio paradigmatico e atroce. Anche Núñez, come accade ai testimoni sopra citati, parla di letteratura (Beckett, Solženicyn) e, essendo un pittore, di artisti (Mirò, Matisse e soprattutto Leonardo), e, naturalmente, narra le vicende quotidiane della vita in un campo di concentramento. Particolarmente intenso è quando accenna all'incontro con Soledad, che sarebbe diventata la sua compagna di vita, nel campo. Per lei fabbrica un anello con un osso, e con questo oggetto consumano il loro patto che li vede ancora uno a fianco dell'altra. Viene in mente un film di Andrés di Tella, Prohibido, che a un certo punto registra la lunga testimonianza di un ex-prigioniero del regime militare in Argentina che, nella seconda parte del suo racconto, narra di un giovane prigioniero che, come Guillermo, fabbrica, con un osso, un medaglione col nome suo e della sua compagna, volendo sostenere, di fronte a un potere che anela alla scomparsa di ogni identità, l'identità incrollabile di una coppia. Il medaglione del ragazzo argentino, l'anello di Guglielmo sono entrambi, nello stesso tempo, simbolo e dono. Da un lato, è un “simbolo”, la cui etimologia, symballein, significa "mettere insieme", unire: ciò che il potere vuole dissociare, resta riunito in questo povero oggetto strappato all'abisso che manifesta la potenza di associare; ciò che il potere vuole far scomparire, è rappresentato in questo oggetto che è un segno di riconoscimento.

Dall'altro il medaglione e l'anello sono un “dono”, espressione dello scambio mutuo di fronte alla divisione operata del potere. E ancora di più, è ciò che porta al libero uso, alla condivisione, di ciò che il potere voleva esporre come separato.

Altri pensieri sono quelli che Núñez dedica al ruolo dell'artista, alla relazione dell'artista con il pubblico, e al significato dell'arte. Un momento particolarmente commovente è la lettera (tradotta integralmente nel dossier) che Núñez scrive a Victor Jara dalla prigionia, dopo aver saputo che questi era stato assassinato brutalmente dal regime.

Una parte significativa di questi frammenti di diario è composta da disegni: corpi sospesi, con la pletora di organi che fuoriesce dal ventre aperto; volti grotteschi con la bocca piena di mosche; una macchina volante. È come se le figure di Bacon, ridotte a scheletro disegnato, si fossero incontrate con l'ipertrofia figurativa del Goya dei Capricci che, invece delle metamorfosi dell'immaginazione abbia deciso di affrontare un altro tema: quello degli eccessi del potere. Per questo, come annota lo stesso autore, “solo si affronta una questione viscerale, ci siamo dimenticati della integrazione geometrica”: la carne mobile e il corpo cavo trionfano sulla geometria del corpo umano-vitruviano. L'essere umano continua a rimanere al centro, ma invece che delle cose di cui sarebbe misura, in mezzo alla bocca schiusa di un abisso che lo sta lacerando: è la ballata dell'uomo fatto a pezzi, contuso, ferito, che continua a sopravvivere nonostante tutto. E sono, anche, i volti mostruosi dei carnefici ricoperti di mosche, che hanno perso ogni tratto di umanità. Sono visioni di uno spaventoso futuro-passato, dove la tecnica degenera verso forme rozze e quasi spontanee, protesi meccaniche per una umanità semi-animale.

Il secondo testo è Edipo Iperboreo di Raul Ruiz dove si passa dalla prigionia all'esilio: dopo il golpe di stato il cineasta fu costretto ad abbandonare il paese e andò a vivere in Francia. Si tratta della piece che Ruiz ha messo in scena in Italia, in un cinema abbandonato nel paese di Buti, in Toscana, lavorando con gli attori del teatro di Pontedera e utilizzando la prassi dell'improvvisazione e della scrittura di scena. L'opera è ispirata all'Edipo a Colono di Sofocle e a Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes. Vediamo subito apparire Edipo, anziano e cieco, e Antigone, sua figlia, che lo accompagna. I due sono profughi e Edipo alla fine di un viaggio estenuante e doloroso, sta cercando un posto dove morire. Giungono così in una sala cinematografica, dove sembra li stiano aspettando. Dentro stanno proiettando un film muto, frammenti del film Allegoria-Edipo del 2004 che è la piece adattata al cinema con gli stessi attori, creando un effetto di duplicazione: i corpi in scena vengono raddoppiati come fantasmi sullo schermo, e si incontrano prematuramente con la loro condizione umbratile. Il luogo che avrebbe dovuto accoglierli si dimostra essere solo l'anticamera del viaggio, che li condurrà in Spagna, Portogallo, Roma, fino al Polo nord. Le avventure di Antigone ed Edipo si intrecciano con quelle di Persiles e Sigsmunda di Cervantes, anche loro profughi in cerca di rifugio che si uniranno al viaggio.

La nostra traduzione comprende tre scene, tutte con Edipo e Antigone protagonisti. La prima, con l'arrivo della coppia nel cinema oscuro, dove non trovano nessuno ad aspettarli; la nona, che racconta una scena comune a tanti migranti dell'attualità, il controllo migratorio con le domande sui documenti, la durata del soggiorno e i mezzi di sussistenza; la tredicesima, dove la voce di Edipo cambia, diventa poetica e labirintica: il profugo diventa sognatore e parla per enigmi. Inoltre, dimentica quello che ha detto un attimo prima: la possibilità di ritornare nel proprio paese viene prima accettata e poi rifiutata con forza. Nella parte finale della scena Edipo e Antigone si incontrano prima con Creonte e poi con Teseo. Il primo appare nelle vesti di suggeritore di scena: si introduce il tema, calderoniano, della vita come teatro, dove le azioni compiute vengono suggerite da un altro che non siamo noi. Il secondo si avvolge nella pellicola del film con la storia di Edipo, conosce la verità attraverso le immagini (che non vengono semplicemente, viste ma per così dire, come in un body horror di Cronenberg, assimilate attraverso il corpo) e decide di espellere Antigone e Edipo lontano, in Portogallo.

Il terzo contributo è dello scrittore, poeta e regista Juan Carreño, che i lettori di Uzak già conoscono grazie allo splendido scritto di Alejandra Bottinelli che invito a rileggere insieme ai materiali di questo dossier, Santiago, La città furiosa degli ultimi giorni (Santiago del Cile (uzak.it).

Nel dossier abbiamo scelto alcuni capitoli del suo diario Neozona e alcune poesie dalla raccolta integrale Tropico Parafina. Juan è un poeta che è originario e vive in un quartiere popolare della capitale cilena (quelle che vengono chiamate poblacion): nel primo frammento scelto racconta quando, in una giornata torrida, il quartiere si riempie di bacinelle e piscine di plastica mentre sopra le teste dei vicini volano i droni della polizia. Un altro frammento, più lungo, del diario, è dedicato al viaggio del poeta in Messico e America Centrale. Fra flashback (il nonno fabbro e militante che conobbe Allende e Fidel) e incontri, viene descritto il viaggio in pullman dal Chiapas al Nicaragua passando per Guatemala e Honduras. È interessante leggere la nota del 10 settembre 2018 dopo aver letto il testo di Ruiz: Carreño, giornalista in incognito, è fermato dalla polizia sandinista di frontiera e gli vengono poste, con il medesimo tomo burocratico e pedante, domande simili a quelle che l'ufficiale di frontiera aveva fatto ad Edipo. Il viaggio in bus è pieno di momenti divertenti, in un incrocio fra Subida al cielo di Buñuel e uno di quegli infiniti viaggi lungo le carrateras perdute e polverose di centroamerica.

Ad un certo punto, parlando di Cile, Juan dice “Il Cile non è del Cile”, e non possiamo non pensare, di nuovo, a Ruiz quando attraverso il personaggio di Sofocle, parla, senza nominarlo, del paese lontano che non appartiene a sé stesso. L'ultima pagina tradotta di Neozona è stata scritta un 11 settembre. Il ricordo del golpe, che ci fa tornare alle pagine di Guillermo Núñez, affiora in una conversazione casuale di Juan con un compagno di viaggio che non conosce il significato della data.

Lo stile di Juan è torrenziale e fastoso. Torrenziale perché è un flusso: spesso ai punti segue la lettera minuscola e in generale la libera fuoriuscita di pensiero non segue le chiuse del discorso scritto ma si affida alle pause respirate della lingua parlata. Nello stesso tempo, oltre ad essere severamente costruito, il linguaggio possiede il fasto della lingua dei barrios popolari. Un autore per alcuni versi vicino a Carreño, l'argentino César Gonzalez, anche lui cineasta e poeta, nel suo libro El fetichismo de la marginalidad parla della lingua delle villas, dove si utilizzano «parole piene di musica», perché «oltre che poeti, i ragazzi del barrio sono inventori (…) e laddove l’idea è gettarne a milioni nell’ignoranza e nella brutalità, nascono altri saperi e in aggiunta, dialetti (…) Il dialetto è un insieme vivo di neologismi. Uno strumento di comunicazione che possiede regole proprie, non normalizzatrici ma stimolatrici di anormalità». Seguono alcune poesie che, fra l'apparizione di Cristo nel quartiere Santo Tomás e istantanee fulminee, si concludono con una specie di haiku delle poblaciones di tutta America Latina, dove spari e parole d'amore, urla e desiderio, non smettono di unirsi e scontrarsi senza fine.

L'ultimo contributo è opera di una giovane studiosa di letteratura, Catalina Soto Cabellero, che condivide con noi una condensazione in forma di saggio della sua tesi, una documentatissima ricerca sulla simbologia dell'acqua nella poesia mapuche e, più specificatamente, nel poema Lo Shumpall della poetessa mapuche Roxana Miranda Rupailaf Lo Shumpall. Dopo il diario di prigionia e il tempo della dittatura civico-militare, dopo la testimonianza dell'esilio e la cronaca poetica della vita quotidiana, passiamo alla voce, altissima, della poetessa di un pueblo originario, compiendo in questo modo una specie di panoramica su quattro facce del Cile divenuto immagine-cristallo.

Catalina prima compie una rapida ricognizione della simbologia dell'acqua connessa al femminile, sia da un punto di vista cosmico-religioso che nella sua valenza politica attuale (l'idrofemminismo). Veniamo quindi introdotti all'interno del libro di poesie di Roxana Rupailaf, dentro l' oleaje che ne organizza le parti secondo un movimento fluido di risacca e dove, al centro, troviamo lo Shumpall, creatura ibrida di uomo e pesce che rapisce una ragazza e la porta nelle profondità marine conducendola ad uno sradicamento sovversivo del sé.

Il canzoniere diventa anche un videopoema, che l'autrice commenta, secondo una idea transtestuale di metamorfosi continua. Il saggio si chiude con una sequenza di parole in lingua mapudungun che Catalina traduce rivelando la capacità, da parte della lingua dei popoli originali, di tessere e organizzare differenze che per la cultura occidentale sarebbero incompatibili.

Tessere insieme l'eterogeneo. Accostare l'incompatibile. Era questo il suggerimento di Godard che abbiamo citato nella prima parte. Questa “bella ossessione” implica anche rifiutare, di un essere umano, di un territorio, di un paese, qualsiasi immagine univoca che non venga stimolata ad aprirsi verso una nuova immagine, che a sua volta aveva bisogno della prima per tornare dove non era ancora stata.

Ringraziamenti

Prima di concludere mi sembra necessario fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto agli autori dei testi: Guillermo Núñez (e la sua compagna Soledad Bianchi, docente e critica, che mi ha permesso di accedere ai testi del maestro con affettuosa sollecitudine), Juan Carreño e Catalina Soto Caballero: tutti hanno apprezzato l'idea del dossier e deciso generosamente di condividere i loro scritti con le lettrici e i lettori italiani.

Un ringraziamento speciale va a Alejandra Bottinelli senza la quale questo montaggio di testi, semplicemente, non esisterebbe: fu a casa sua, a Santiago, che pensammo insieme ai contenuti del dossier, utilizzando letteralmente libri che si trovavano nella sua biblioteca: i libri di quadri e di diari di Guillermo, che è un suo caro amico; l'ultimo testo di Juan, che fu lei a farmi conoscere alcuni anni fa; la ricerca di Catalina, che è una sua studentessa all'università. Il testo di Ruiz invece, e non poteva essere altrimenti, l'ho trovato in una libreria di Valparaiso nascosto dietro un noioso libro di cinema piuttosto voluminoso ed ha completato, in una maniera involontaria e fatale, questo montaggio eteroclito di testi. A suggerirmi la libreria è stato un altro mio amico cileno, il filosofo e musicista Gustavo Celedón, che mi ha condotto in questa ricerca del testo ruiziano e in un'escursione nelle strade di Valparaiso ricoperte di murales: non posso che ringraziare anche lui. Manca un'ultima persona: Pablo Corro, docente e studioso che mi ha accompagnato, insieme ad Alessandra, alla mostra sul “Disegno della Rivoluzione”, per poi, nella piazza della Moneta, mostrarmi i due punti dove, il giorno del golpe, filmavano i cineoperatori indipendenti mentre venivano sganciate le bombe. La loro amicizia, più di ogni altra cosa, mi ha permesso non solo di iniziare a “vedere” il loro paese, il Cile, ma, cosa più importante, di cominciare a immaginarlo.