«Credo di non fare niente di male annotando qui, di giorno in giorno, con estrema franchezza, gli umilissimi, insulsi segreti di una vita peraltro priva di mistero». Scrive così il prete protagonista di Diario di un parroco di campagna di Georges Bernanos, nella traduzione di Stefania Ricciardi per i tascabili Bompiani. E così, con queste esatte parole, vergate su un quaderno e inquadrate con uno zoom-in subito dopo i titoli di testa, ma allo stesso tempo anche pronunciate dalla voce over del parroco di Ambricourt, comincia il film di Robert Bresson che ne è la trasposizione cinematografica.

Registrare fatti e pensieri pare dunque all’uomo di chiesa un atto apparentemente innocuo, che non rappresenta nulla di sconveniente, eppure è capace di generare nello scrivente ben più di un semplice scrupolo, addirittura un «timore irrazionale, come un avvertimento del destino» (si legge poco dopo nel romanzo), talmente esasperato da portare il curato di campagna alla decisione di non voler prolungare l’esperienza di scrittura diaristica oltre un anno e di gettare nel fuoco tutti i fogli per dimenticarli. Stesso identico proposito che sarà poi anche di Ernst Toller, altro prete tormentato che Paul Schrader, guardando chiaramente all’opera bressoniana, di cui è grande estimatore ed esegeta, metterà al centro del suo First Reformed a distanza di ottant’anni dal romanzo. Sia il prete di Bernanos/Bresson che quello di Schrader considerano il diario un esperimento (nell’incipit di First Reformed, in cui come in Diario di un curato di campagna viene inquadrato un diario scritto a mano, Toller lo definisce tale) con una durata (12 mesi) e uno scopo molto precisi: «annotare con estrema franchezza gli umilissimi, insulsi segreti di una vita» per il primo, «buttare giù ogni mio pensiero e i semplici eventi della mia giornata basandomi sui fatti, senza nascondere nulla» per il secondo. Una sperimentazione rigorosissima, quindi, un parlare di sé che prevede «rigore ferreo» (Bernanos) e «non mostrare alcuna pietà» (Schrader).

Il diario è confessione nella sua forma più privata, personale e vera che ci sia, più pura, quella senza ascoltatori né pubblico, quella con sé stessi e per sé stessi; una forma di ricerca (di Dio, del senso della vita, della propria identità più profonda), di meditazione, un’esperienza interiore fatta di silenzi e solitudine, alla maniera dei soliloqui di sant’Agostino. Che non sono altro che discorsi pronunciati a sé stessi, tutti interiori, anzi introversi, senza interlocutori, ben distinti dal monologo, (in cui c’è ugualmente una persona sola che parla, ma anche qualcuno che la ascolta), dall’autobiografia e dal memoriale, forme di comunicazione sociale, queste ultime due, che prevedono la presenza di un lettore, quantomeno ipotetico. Il journal è piuttosto una sorta di libro contabile della psiche e dell’animo, che affonda le radici nelle pratiche commerciali (come afferma Lejeune), nella volontà di registrare dati ritenuti rilevanti e degni di annotazione.

E in questo senso persino la scrittura a mano, la grafia, diventa una sorta di impronta psicofisica, il significante della propria condizione umana, del proprio stare al mondo, giorno dopo giorno. Non a caso in apertura di First Reformed Toller specifica che ha deciso di tenere un diario «non in un programma di videoscrittura o in un file digitale, ma scritto a mano, trascrivendo ogni parola in modo tale che ogni inflessione calligrafica venga registrata, ogni scelta lessicale, ogni cancellatura o revisione».

Il diario non ha soltanto contenuti, ma forme, anch’esse rivelatrici, intrise di espressione; il gesto grafico porta impresso il carattere di chi lo ha prodotto, lo stato d’animo del momento, le condizioni mentali e fisiche. E come ogni gesto, a prescindere dal significato, può avere una funzione catartica, di canalizzazione e svuotamento di energia. In Diario di un curato di campagna l’inchiostro vergato sulle pagine bianche ha la stessa funzione consolatrice e inebriante del vino: il prete si ubriaca di scrittura e di parole, le uniche che riesce a digerire, assieme appunto al liquido simbolo del sangue di Cristo. Un’ebrezza che fa tacere i sensi, i dolori, la mente, per esaltare lo spirito.

Se, come hanno scritto diversi critici, Diario di un curato di campagna è un film sull’imprigionamento, sull’incatenamento al corpo, un cammino della croce, un calvario tra umana sofferenza e astrazione mistica, allora il diario è la via di fuga, l’altrove che sostituisce la preghiera. È la preghiera stessa, lo strumento per dialogare con Dio e vivere la grazia della fede. Il prete di Bernanos/Bresson non ha altre soluzioni perché non riesce a pregare: «Non ho mai faticato così tanto a pregare – dice. Non ho mai sentito con tanta violenza una ribellione fisica contro la preghiera». «Se solo potessi pregare!» gli fa eco Toller. Tenere un diario è stabilire una corrispondenza con sé stessi, l’estremo tentativo di rintracciare delle risposte a quei dilemmi logoranti che le contingenze non consentono di affrontare efficacemente, la riappropriazione di un tempo che sia strettamente privato, personale. Il diario è un campo di risignificazione di un’esistenza, di un presente sempre affollato e sfuggente a cui non si è riusciti a dare un senso, qualcosa che si comprende non nel suo farsi ma nel suo diventare parola scritta. Così scriveva Sant’Agostino nel libro primo dei Soliloqui:

Ragione - Ecco: supponi di aver acquisito qualche conoscenza: a chi l'affiderai per passare ad altre ricerche? Agostino - Alla memoria, naturalmente.

Ragione - Essa è dunque così valida da conservare egregiamente tutti i tuoi pensieri?

Agostino - Difficilmente; forse anzi le è impossibile.

Ragione - Allora devi scrivere. Ma come puoi farlo, se la tua salute ricusa la fatica di scrivere? Peraltro queste riflessioni non si devono dettare: esse richiedono un'assoluta solitudine.

Agostino - Dici il vero: allora non so proprio che fare.

Ragione - Invoca salvezza ed aiuto per poter giungere al fine dei tuoi desideri; e questa stessa preghiera redigila per scritto; questo fatto ti darà più coraggio. Poi riassumi brevemente in poche conclusioni il risultato delle tue ricerche, senza pensare per ora ad una folta schiera di lettori: queste riflessioni infatti possono mirare solo a pochi fra i tuoi concittadini

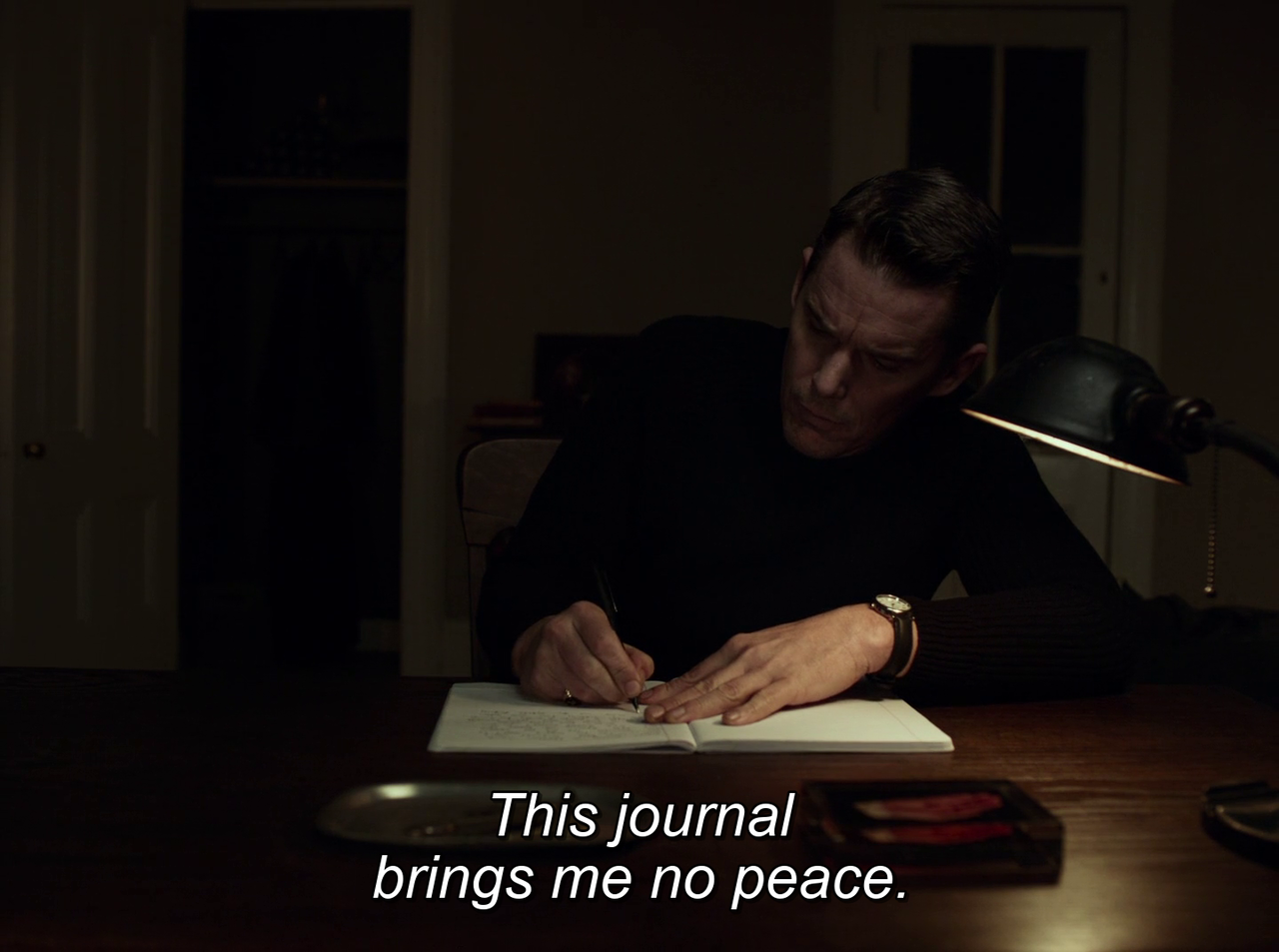

Il diario è uno spazio di articolazione del sé e del mondo, del sé nel mondo; un’operazione che va condotta in assoluta solitudine, la stessa che Schrader ritiene affligga il curato di Bernanos/Bresson nelle tre forme individuate in Il trascendente nel cinema, ovvero quella del corpo affetto dalla malattia, quella sociale che lo vede disprezzato e isolato dai suoi parrocchiani e quella sacra che gli impedisce di far fronte al mondo del peccato con la preghiera e il dialogo con Dio. Solitudine che è, chiaramente, anche di Toller, abbandonato dalla moglie dopo la morte del proprio figlio in guerra e almeno in parte auto-alienato dalla società a causa della crisi interiore e dei patimenti fisici. Il diario è per certi versi il cantiere stesso della crisi, lo spazio di lavoro psichico e spirituale in cui può essere messa all’opera, esaminata, modificata e, nel migliore dei casi, risanata. Crisi che riguarda essenzialmente la fiducia (e dunque anche la fede, la speranza) e l’autorità; dell’io, nell’io, delle istituzioni, nelle istituzioni (la Chiesa, la vocazione, sia nel caso di Bernanos/Bresson che di Shrader), che è poi anche un tema caro ad un altro autore molto legato alla forma diaristica, ossia Nanni Moretti. «Questo diario non mi dà pace» scrive Toller appena prima che la sua inquietudine, la sua disperazione, cominci ad incanalarsi verso la ribellione al sistema industriale e la militanza ecologica.

Ed è interessante riflettere sulle modalità con cui il cinema, e nello specifico i film di Bresson e Schrader, utilizzano il diario come oggetto e agente della narrazione, ovvero come elemento narrato e come dispositivo narrativo. Non si tratta soltanto di inquadrare le pagine scritte, le parole inchiostrate o l’atto stesso della scrittura; il testo del diario viene proferito come un incessante monologo interiore dalla voce over e spesso il contenuto, già raddoppiato dal sonoro (Susan Sontag parla, a tal proposito, di doubling), è triplicato dal visivo, dall’azione filmica, che in alcuni frangenti illustra esattamente ciò che la parola scritta e quella detta hanno già evocato. Una tecnica che Bresson utilizza non soltanto in Diario di un curato di campagna, ma anche in Un condannato a morte è fuggito (1956) e Diario di un ladro (1959). In questi frangenti sembra quasi che il diario costituisca la matrice da cui la realtà prende forma, anticipandola, piuttosto che esserne il resoconto e il commento ex post. La dimensione soggettiva risulta così amplificata e prende il sopravvento su quella oggettiva, plasmandola e proiettando sulle cose le ombre angosciate del soggetto. Ciò che accade “dentro” sconfina “fuori” di noi. E di questa soggettività, di questa smarginatura (restituita meravigliosamente sia in Schrader che in Bresson da dissolvenze e suono) il diario è una sorta di camera iperbarica, un congegno in cui la coscienza viene sottoposta, volontariamente, ad una pressione superiore alla norma che può distruggerla o, al contrario, trattarne scompensi ed embolie.