Più è sacro dov'è più animale

il mondo: ma senza tradire

la poeticità, l'originaria

forza, a noi tocca esaurire

il suo mistero in bene e in male

umano. Questa è l'Italia e

non è questa l'Italia: insieme

la preistoria e la storia che

in essa sono convivano, se

la luce è frutto di un buio seme.

Il verso di chiusa della seconda parte del poema L’Umile Italia, che in sé è un’invocazione accorata della natura come primigenia forza, forza d’autentico, forza di vero, che ancora il poeta riusciva a scorgere nei paesaggi silvestri del Friuli e nelle rondini, a noi serve per rimarcare l’importanza del «grottesco», ricerca inesausta della contraddittorietà dell’esistente come categoria del pensiero pasoliniano.

Il verso infatti è tutto innervato di antinomie, coppie contrastive di concetti che possono fornirci una summa approssimativa di principi che poi si ritrovano nell'indagine critica sul mondo del poeta di Casarsa. Il sacro e il non sacro, la dimensione dell’animalità che fa da controcanto a quella della culturalità-industrializzazione che si richiama per via implicita, l’umano, che nella sua limitatezza, nel suo bene e nel suo male miserabili, si oppone alla pienezza del sacro, l’essere e il non essere dell’Italia, il passato della preistoria e il presente della storia. La prima di queste collisioni concettuali è quella che contrappone natura e cultura già nel primo verso, nelle strutture comparative «Più è sacro» e «Più animale», in cui resta omesso il secondo termine di paragone: più sacro e più animale rispetto a cosa? Il rimando implicito è a una condizione “altra”, quella in cui il mondo, essendo meno «animale», diventa anche meno «sacro», che, ragionevolmente, possiamo identificare con il tempo attuale, in cui a dettare ritmi e valori e a governare la qualità delle nostre relazioni sociali non è più quel sacro primigenio, ma le necessità snaturanti del processo di produzione-consumo. Natura contro Cultura-progresso. In ogni cosa del mondo, in ogni aspetto della società della politica, della cultura e dell’arte, è possibile scorgere la tensione tra la condizione attuale e quella sacra autenticità di «animale». Questa permane come origine latente “sul fondo” delle cose mondane, e dunque serve a Pasolini, e a noi, come misura del loro allontanamento-degrado, ci permette di appezzare il grado di contraddizione rispetto ad essa che segna lo stato attuale della società.

Se si potesse semplificare di molto l’intera avventura del Pasolini polemista, critico e intellettuale “di denuncia” si potrebbe essere tentati di metterla tutta in relazione con questa sua affezione per il «sacro» delle cose, il suo amore per questa natura autentica del mondo che lo spinge a non ritrarsi, e dunque a mettere nero su bianco, o in immagine, gli stati di travisamento o tradimento di questa sacralità operati dalla politica, dalla cultura del profitto e del consumismo, dalle ideologie di comodo. Certo non basta il semplice verso di poc’anzi preso da L’Umile Italia a mutuare del tutto quanto detto sino a qui, ma in certa misura può esserne indicativo. Quasi a conferma osserviamo che il prosieguo mette in campo molte altre antinomie e contraddizioni di non poco conto. L’essere e il non essere si ricongiungono nell’immane corpo geografico che è L’Italia: «Questa è l’Italia e non è questa L’Italia» così come, nel dominio del tempo, si ritrovano a coesistere, in quella stessa, il passato e il presente, «la preistoria e la storia», mentre luce e buio si danno per connaturati, inscindibili per origine, se «la luce è frutto di un buio seme». Lo sguardo critico produce del mondo un’immagine “doppia” che, come la Kotoko di Tsukamoto, è in grado di svelare la natura molteplice e antinomica, allo stesso tempo si può lecitamente sostenere che questo sia anche il solo sguardo onesto sul mondo, l’unico che, senza interessati accecamenti parziali, voglia vederne la contraddittoria natura reale al di là della caligine delle convenzioni, delle passive accettazioni e delle identità di facciata.

È a questo livello, quello del disvelamento di questa dualità immanente, che per Pasolini diventa imprescindibile il registro del grottesco. Non si tratta semplicemente di coniugare comico e drammatico, come superficialmente si intende, quando si usa il termine nella sua accezione più diffusa e meno consapevole. Per il Pasolini regista il grottesco è una vera e propria categoria critica attraverso cui analizzare il mondo per far emergere con umore più o meno serio, tutta la molteplice stratificazione di contraddizioni che gli sono proprie. In questa sua ricerca della contraddittorietà i corpi, quelli degli attori di Pasolini, avranno un loro importante ruolo di mediatori, di dispositivi incarnati in cui si sperimenta la coesistenza di queste istanze molteplici. Certi corpi pasoliniani, quello di Davoli, quello di Totò e quello di Citti, in particolare, sono, figurativamente parlando, veri e propri campi di battaglia, terreni di conflitto tra istanze diverse, spesso antinomiche. Le risate frequenti e il registro giullaresco di Ninetto Davoli non sono mai semplicemente riso, un riso per ridere e basta, perché per via della fisicità e dei modi irrimediabilmente “popolani” di questo (non)attore e per l’uso strategico che ne fa il regista, lasciano trasparire lo spettro affamato della borgata e della sua miseria. È sempre anche un riso “di povero” oltre che un riso divertente, questo di Ninetto, e lo spettatore che lo guarda ridere e ride con lui ne ha una ricezione grottesca, in cui coniuga al divertimento la percezione di quel retroscena tragico-picaresco che evoca. Un grottesco che ritroviamo, se inteso come epifania di una qualche antinomia, anche nel Franco Citti di Accattone, il cui corpo, tragico per naturale fisionomia, innesca una dialettica continua tra vero e falso, tra realtà e rappresentazione. In quello stesso corpo convivono la persona, Franco, e il personaggio, Accattone, in una sovrapponibilità quasi perfetta, che non permette di farne due separate identità come normalmente avviene nella relazione attore-personaggio. Accattone “è” Franco Citti e Citti “è” Accattone corporeamente co-sustanziati in una struttura di carne, ossa e muscoli unitaria che è il corpo attorico, in cui dunque vero e falso, la realtà e la sua messa in scena si confrontano, collidono e si sintetizzano reciprocamente in una epifania continua e alternante.

Anche Totò, quando presta il corpo alla direzione di Pasolini, diventa materia carnale necessaria all’esplicazione della ineliminabile conflittualità dell’esistente. In maniera meno stratificata in Uccellacci e uccellini le sue modalità corporee di impronta comica e brillante innescano a tratti la percezione di un conflitto con la natura non irreprensibile del signor Marcello Innocenti che interpreta. Dietro il sorriso che suscita traluce la sua natura di italiano medio, pavido con gli alto-borghesi del convegno dei Dentisti Dantisti, vigliacco con i proprietari terrieri che gli sparano a pallettoni ma pronto all’arroganza coi poveri contadini che intende sfrattare. Un riso acre che non ci abbandona, anzi che si acuisce per la fantastica pantomima, quando Totò ammazza a tradimento il povero corvo-vetero marxista che gli ha fatto da mentore lungo il tragitto. Un impasto di comico e tragico che segna anche il suo Jago in Che cosa sono le nuvole, ma che qui è solo uno dei livelli, il più immediato, di una complessa struttura a strati che sovrappone in quell’unico corpo grottesco una pluralità di antinomie. Il tragico classicheggiante del testo originario (l’Otello di Shakespeare), si confronta con il comico impareggiabile della performance mimica di Totò, e con il “moderno” del trattamento antiretorizzante che ne fa il riadattamento dei testi di Pasolini. Il dettato shakespeariano tradotto in chiave dialettale e popolaresca dalle performance dei vari Davoli, Franco e Ciccio, Totò &. C. si vena di una sottile linea di ridicolo estranea al testo originale e che collide per direzione del senso con le sue battute tragiche, le dichiarazioni di odio e gli intrighi immorali della sua trama.

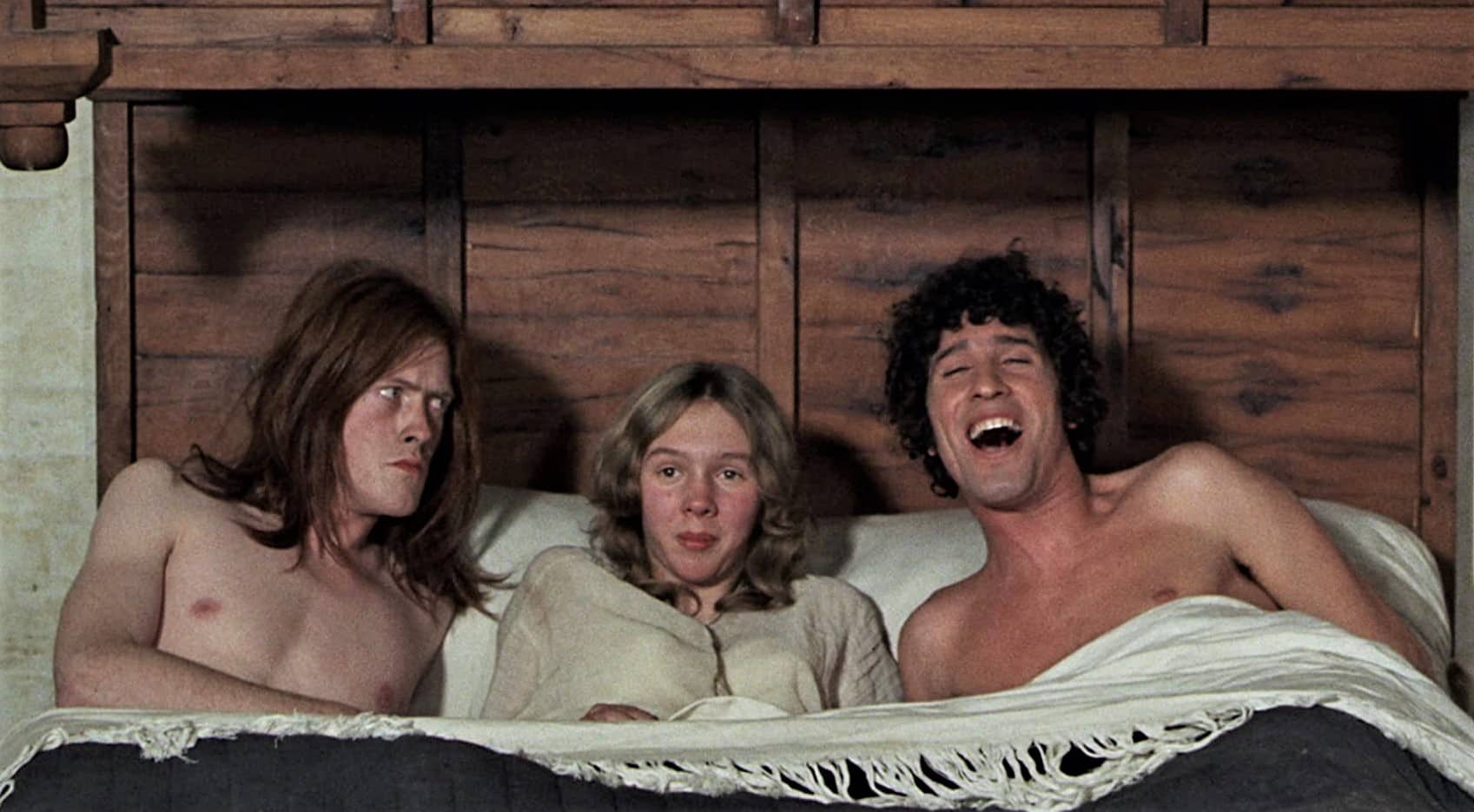

Il tragico sul rovescio del comico, come sarebbe piaciuto a Hugo e Pirandello. Un grottesco complesso e stratificato quello di Che cosa sono le nuvole? che si incorpora nelle fisicità ibride di marionetta e umano dei suoi protagonisti, sempre prese a cavallo tra realtà e finzione, tra l'essere uomini di carne e la loro falsificazione scenica. Un grottesco-matrioska in cui questi corpi-marionette si fanno portatori di una dicotomia tra vero-falso che si dipana su livelli diversi, quello della nostra realtà, quello della realtà diegetica del film e quello della realtà diegetica della pièce teatrale che avviene all'interno del film, persona, personaggio, personaggio del personaggio in un cortocircuito continuo di livelli di verità e livelli corrispondenti di rappresentazione. Da un altro punto di vista, quando Totò recita Shakespeare, a dispiegarsi è anche la collisione tra teatro classico e teatro popolare, tra i rispettivi repertori espressivo retorici. L'attore napoletano ha radici antiche nella tradizione del teatro popolare, la sua mimicità scomposta si apparenta con quella della Commedia dell'Arte, la sua comicità verbale fatta di storpiature di nomi, equivoci e parodie del linguaggio forbito di ricchi e colti attingono alla matrice della lunga tradizione delle pulcinellate e quando abbracciano Shakespeare il confronto dialettico con il repertorio retorico dei suoi testi e con la tradizione interpretativa che la storia via stratificato sopra nei secoli. Istanze diverse, coppie di opposti che si incarnano in un solo, grottesco, corpo. Non siamo lontani da quell’idea di corpo grottesco come «mezzo di interscambio sregolato biologico e sociale» tra istanze diverse che teorizzava Bachtin nei suoi studi sul grottesco medievale. Una analogia che maggiormente è manifesta nelle opere pasoliniane di ambientazione medievale appartenenti alla Trilogia Della Vita, Il Decameron e i Racconti di Canterbury, in particolare, cui conviene dedicare il prossimo articolo, soprattutto per il ruolo che vi gioca la fisicità grottesca di Ninetto Davoli.

Grotteschi Pasoliniani: Ninetto Davoli e le Opere Medievali

Nelle opere pasoliniane di ambientazione medievale, soprattutto nel Decameron, del ‘71 e nei Racconti di Canterbury, del ‘72, sono frequenti le figure di rovesciamento in cui, dietro l’apparenza di integerrimi clericali, funzionari dello stato o rappresentanti dell’autorità e della morale, si svelano identità altre, in totale contraddizione con quella ufficiale e sancita con cui si presentano. L’esattore delle tasse in I Racconti Di Canterbury (1972), encomiato servitore di Stato e Chiesa, cittadino illustre che gode di non pochi agi, in realtà fa del proprio uffizio il più laido dei mercimoni, condanna innocenti e salva peccatori incalliti rispondendo solo alla legge sorda del sonante denaro. Ma oltre all’esattore è l’intero mondo, il medioevo ricostruito di Pasolini, ad essere popolato da personaggi di contorno che incarnano l’ambivalenza in accezione riflessiva e critica: ecclesiasti pederasti o sporcaccioni, suorine segretamente in fregola, regnanti e titolati tanto ossequiati e rispettati quanto tonti, disonesti e viziosi. Un mondo di apparenze che nascondono verità “altre”.

Il medioevo di Pasolini è una galleria di ritratti grotteschi che, pure in una generale tessitura comica, o quanto meno divertita, mettono in problematica evidenza la dicotomia tra l’essere e l’apparire, tra la verità e la menzogna, tra l’altisonanza di titoli e riconoscimenti e la miseria delle anime, secondo la declinazione più ovvia del grottesco che lo intende come sintesi di elementi comici e seri. Con riferimento alla dimensione dei corpi, non mancano spunti per ricondurre i corpi pasoliniani a quella concezione di corpo grottesco, come di corpo non conchiuso e autarchico nella sua univocità, che Bachtin ha codificato nei suoi studi sul grottesco medievale. Il corpo dell’arte classica era monosignificante, nel senso che esprimeva una condizione tragica, comica, eroica, ecc. priva di contraddizioni interne, come privo di contraddizioni e nemico del dubbio era il meccanismo culturale che lo aveva concepito. Il “buono”, l’eroe, era un buono assoluto, che non presentava caratteri contraddittori, o dubbi, e il suo corpo incarnava scultoreamente queste qualità, era un corpo privo di contraddizioni. E così avveniva per il personaggio malvagio, per quello amoroso, per il vecchio e via discorrendo per tutti gli altri. Il corpo grottesco è invece una sintesi di istanze diverse e manifesta l’uomo nella sua dimensione più contraddittoria, per cui la vigliaccheria convive nello stesso corpo dell’eroismo, il comico come si può ritrovare anche sul fondo della più tragica delle situazioni, e l’odio mette radici anche nel cuore più romantico. In particolare il critico russo attribuiva al grottesco una dimensione «bassa, materiale e corporea». Una sottolineatura continua delle componenti più fisiologiche ed elementari del corpo che valeva a ribadire l’antinomia tra corpo e intelletto, tra la dimensione liberatoria dell’animalità, che corrisponde a un corpo deregolato, e quella raziocinante e dotta della speculazione intellettuale e della cultura, in cui il corpo è sottoposto alla stringenza di regole e dettami di comportamento socialmente codificate. Le marche di questo grottesco, di cui abbondano le immagini pasoliniane, torniamo all’argomento principale del discorso, andranno cercate tra le manifestazioni del corpo di varia origine, la fame e i riferimenti ad essa, i rumori e i dolori addominali, come quelli di Uccellacci e uccellini, i riferimenti scatologici e alla defecazione, al sesso e tutto ciò che riguarda il corpo nelle sue manifestazioni fisiologiche più basse e concrete.

Nell'episodio di Andreuccio da Perugia contenuto in apertura del Decameron (1971), la fisicità scanzonata e ilare di Ninetto Davoli fa da mediatrice tra istanze diverse e di segno contrario a quel suo riso sano e popolare. Scaraventato nella latrina traboccante di feci, in un riferimento bachtiniano evidente alle funzioni corporee primarie più basse, si troverà poi a profanare la tomba di un prelato per depredarlo di un prezioso anello, in un coacervo di sacrilegio e avidità senza pari, che grottescamente rilucono al di sotto della veste comico-brillante. Per restare in ambiente medievale e continuare a parlare di grottesco bachtiniano, basterà guardare l'episodio dell'allucinato viaggio agli inferi, che si inscena verso la fine di I Racconti Di Canterbury (1972) coi demoni che giocano alla morra, disvelando l'anima giocosa e burlesca sotto la superficie del demoniaco. Irta di significazioni contrastive è anche l'immagine dei monaci "cacati" fuori dal culo di un diavolaccio, che associa in una unica rappresentazione il riferimento scatologico della dimensione fecale alla contraddizione tra gli elementi antipodi, del sacro e del demoniaco. Anche tutta la scenetta del demone boviniforme che s'ingroppa il vecchio peccatore, è di lettura simile. Similmente ai corpi zoomorfi dei dipinti di Chagall del primo periodo, questa figurazione pasoliniana accorpa e rovescia una molteplicità di istanze, il rispetto per la vecchiaia e la sua profanazione, la sessualità consacrata dal credo cristiano e quella “contro natura”, l'umano e il bestiale, l'eterosessualità e l'omosessualità, secondo questa accezione più ampia di grottesco che accomuna Pasolini e Bachtin.

Per tornare a parlare di Davoli, invece, pensiamo per un attimo alla Parte di Ninetto Innocenti che interpreta in Uccellacci e uccellini piena com’è di riferimenti basso corporei. Molti, innanzitutto, sono i rinvii all’idea della fame nelle battute di Ninetto e, addirittura, i protagonisti arrivano ad ammazzare il corvo marxista che li accompagna per «potesselo magnà». Pasolini non gli fa mancare nemmeno il riferimento scatologico, quando Totò e Ninetto sono colti da un tremendo mal di pancia a cui rimediano con una liberatoria cacata, e molti, soprattutto nella parte di Ninetto, sono i rimandi di marca sessuale, e tutta fisica. A poche battute da inizio film, quando il padre gli chiede se prima di uscire si è ricordato di dare il «dididdì» nella stalla Ninetto risponde candido: «No papa, me so’ scordato!!! No papa nun è colpa mia!!! stammatina Giuseppina ‘a matta s’è mmessa sul balcone co’ ‘n petto così grosso!!!», mentre con le mani allargate davanti al torace mima la copiosa dimensione delle bocce pettorali della Giuseppina: «Papà peccato che nun c’eri pure te!!!!». Passano una manciata di minuti e i due si trovano all’interno di un bar, e, mentre Totò sta ordinando a una cassiera un chinotto e una visciolata, Ninetto gli appressa con fare furbesco e all’orecchio gli sussurra «Questa nun ce sta…» il rimando alla sfera sessuale è quasi immediato nell’economia del film ed è tutto mediato da una rilevanza di istanze corporee. La presenza femminile si parametra unicamente in ragione della dimensione dei suoi attributi sessuali, il petto della matta Giuseppina (e con l’aggravio di laidezza dell’essere un atto guardonistico consumato a spese di una “matta”, cioè di persona con problemi psichici), o per la personale predisposizione ad accettare l’atto sessuale, il «non ci sta» con cui si inquadra la cassiera. D’altro canto il personaggio, figlio tardivo della genia degli Zanni, può mostrarsi interessato solo alla componente fisica dell’amore, al possesso del corpo, anche se Pasolini gli offre una possibilità di riscatto quando gli concede uno sguardo realmente incantato, di innamoramento sincero, verso la ragazzina vestita da angelo per la recita dell’asilo che va trovare di nascosto dal padre-Totò. Durerà solo un’istante, riscatto mancato, perché subito dopo Ninetto pretenderà «’n bacetto» da un’amica bruttina ma innamorata di lui.

I riferimenti bachtiniani alla dimensione «bassa, materiale e corporea» sono piuttosto espliciti e ci consentono di inscrivere questi personaggi pasoliniani in una lunga tradizione caratteristica del nostro cinema e del nostro teatro che, percorsa a ritroso, ci rimanda agli smilzi giovani sempre affamati che popolavano le città in rovina del Neorealismo, e ancor più indietro ai molti poveri del teatro popolare e verista del tardo Ottocento e di inizio Novecento, per risalire sino agli Zanni, i Pulcinella, gli Arlecchini e i Meneghini della Commedia Dell’Arte pregoldoniana. Le maschere degli Zanni, infatti, figure di servitori astuti dalla valenza liberatoria ed eversiva, che gabbavano continuamente i ricchi e i potenti, erano caratterizzati da questi tratti di animalità residua, che li riconnettevano alla dimensione del naturale-animale. La fame atavica e spropositata, le pratiche basso corporee come l’insufflazione d’aria nel retto attraverso soffietti e l’utilizzo di “petofoni” per produrre sonori effetti scenici, le allusioni e le manifestazioni sessuali, con cui presentificavano nella performance la componente più fisica del corpo, la sua originaria essenza bestiale. È questa la matrice ancestrale che ritroviamo, nella gesticolatio popolana di Davoli, quella del corpo de-regolato che esprime i propri bisogni elementari. Al di là di tutto, poi, bisognerà tenere a mente che Davoli per lo più non “recita” nel senso tecnico del termine, non possiede una vera e propria tecnica recitativa, o metodo. Le caratteristiche di popolanità del suo gergo e della sua gesture, sono genuine, connaturate al suo modo naturale di usare il corpo, a differenza di quanto facevano i commedianti dell’Arte, che irreggimentavano il corpo attraverso il rigore di una sopraffina tecnica attorico-acrobatica. Una fisicità “di borgata” che intravediamo in filigrana nella tessitura di ogni sua interpretazione, anche di quelle più divertenti.

Le sue cifre più appariscenti sono quelle del riso, dello sberleffo, dell'umorismo salace, finanche volgare, che però, per via di quel suo modo corporeo e linguistico naturalmente popolaresco, non sono mai asettici, neutri sul piano di una lettura sociologica, ma connotati nel senso dell’identità borgatara. L’associazione borgata-miseria è quasi inevitabile per lo spettatore. Quindi nelle performance comiche di Davoli, in misura maggiore o minore, in qualche modo risulta grottescamente sempre compresente anche quella dimensione altra, tragica, che è quella della miseria, della fame atavica di chi è povero da generazioni. Il riso di Ninetto Davoli, come quello che suscita nello spettatore, non è mai un riso assoluto, un ridere e basta, ma diventa anche e sempre un riso di povero che invece di alleggerire semplicemente lo spettatore gli instilla anche l’idea di quella dimensione di borgata e miseria di cui è figlio. Con grande frequenza nelle battute assegnate ai suoi personaggi, sempre ridenti e di impronta brillante, abbondano i riferimenti all’abbuffata, all’abbondanza, gastronomica, quanto sessuale, come idealizzazioni del paradisiaco che delineano un orizzonte ideale del soddisfacimento che è tutto corporeo e sensoriale, grottesco nell’accezione medievale. Un alludere continuo a cibo e sesso che evoca come proprio orizzonte rovesciato l’idea di una continuata privazione di questi beni materiali tale da farne l’oggetto più desiderabile, finendo col distorcere il comico puro della superficie nella direzione di questa ambivalenza che chiamiamo grottesco. Avendo così a lungo discettato del corpo grottesco di Davoli argomentando con citazioni da film come Uccellacci e uccellini e Che cosa sono le nuvole? sarà inevitabile spendere più di qualche considerazione sul corpo di Totò che in quei film gli è co-protagonista, «stradivario» della recitazione, come lo definì Pasolini stesso, che offre il suo corpo attorico di straordinarie qualità pantomimiche alla completa risignificazione che il regista ne fa secondo la propria visione contraddittoria e grottesca del mondo.

Totò e Pasolini: grottesco-Matrioska

Totò tra le mani di Pasolini va incontro a una vera e propria trasformazione-risemantizzazione che lo porta ad essere “altro da sé”, altro cioè da quella maschera ironica con cui lo abbiamo conosciuto. Il signor Innocenti che interpreta in Uccellacci e uccellini, manifesta una certa duplicità, una vena di contrarietà tra il livello dell’apparire e la natura interiore che lo contraddistingue. Molti elementi di superficie ci restituiscono una parvenza comica che filtra innanzitutto dall’impareggiabile mimica facciale del Principe e da quella sua figura chapliniana, col pantalone troppo corto, il cappello e la giacca neri accompagnati da un ombrello in luogo del bastone da passeggio, a tratti poi le movenze sono quelle della slapstick Comedy di sennettiana impronta, come quando la contadina affacciata alla finestra gli spara a pallettoni e padre e figlio si danno ad una fuga, che nell’evidente accelerazione della velocità di scorrimento della pellicola rimanda esplicitamente agli inseguimenti tipici del chase film e alle primitive comiche della Keystone. Ma questo livello di superficie gioca di contrasto con altri elementi: «A papà…a mme me sà che la vita nun è gnente» principia Ninetto, e la risposta di Totò-Marcello, che in questo momento abbandona completamente la sua “maschera” consueta per adottare una mimica facciale sconsolata e seria, è tutta all’insegna di un nichilismo che da Totò proprio non t’aspetti: «Eh certo! La morte è tanto, quand’uno è morto tutto quello che doveva fare l’ha bell’e fatto» un senso amaro della vita che si rivela inaspettato dietro gli aspetti di comicità di questa figura. Ma anche altri sono gli aspetti di contraddizione che emergono da questa figura di Italiano qualunque, prepotente coi poveri contadini, e deferente coi borghesi dentisti dantisti. L’acme si raggiunge con tutta la divertentissima pantomima con la quale cerca di comunicare al figlio l’intenzione de magnasse il corvo-maestro-Pasolini che li ha accompagnati per tutto il tragitto e nella simulazione della innocente vaghezza che precede l’atto violento e predatorio dell’uccisione del povero pennuto, il comico e il suo rovescio, che sono una delle anime della poetica pasoliniana. Ma il capolavoro assoluto del Totò grottesco arriva con Che cosa sono le nuvole? (1968) vero mostro mutante inserito nel corpo collettivo di Pasticcio all'italiana il film collettivo a episodi girati da Monicelli, Steno, Bolognini, Rossi e Zac e ovviamente Pasolini.

Quello diretto da Pasolini è indubbiamente l'episodio più eccentrico e più denso di implicazioni teoriche in cui metalinguismo, surrealtà, favola e riflessione "filosofica" nel senso vasto del termine si condensano in una rilettura sui generis della vicenda di Otello. La struttura portante è fornita da una continua mise en abyme di una forma rappresentativa, un metateatrino di marionette incarnate, umane, all'interno di una forma rappresentativa che fa loro da contenitore, il cinema (il che, già a un primo livello mette in circolo tutta una serie di riflessioni metalinguistiche sui vari gradi della rappresentabilità, sulla dicotomia di vero e falso). La marionetta nuova di zecca di Otello-Davoli viene portata insieme alle altre appese alla parete e si affaccia sul mondo per la prima volta alla continua ricerca di risposte circa il senso profondo di questo stare al mondo (che quindi scavano nella direzione di una ontologia e di una metafisica in fieri). Totò ricopre il ruolo dell'infido Jago, riuscendo, attraverso una fisicità marionettistica e una mimica facciale accentuata e parodica a farne corpo contraddittorio, in cui il comico del livello mimico corporeo collide con il senso tragico del dramma shakespeariano. Già l'iniziale primo piano dedicato al suo volto pare indicativo: la faccia verniciata di un verdastro malsano, che elude ogni possibilità di realismo, si atteggia in una delle tipiche maschere proprie del suo repertorio, un sorriso sornione e artefatto, forzato, che accompagna a una postura divergente dei bulbi oculari che lentamente rovescia all'insù mentre sbatte rapidamente le palpebre con fare civettuolo, quasi femmineo. L'insieme è fortemente comico e in contrasto con la tinta fosca e tragica del testo originale. Il tracciato espressivo, la caratterizzazione di livello corporeo di questo Jago burattino è già tutta presente qua, la sua cifra interamente burlesca, di comicità sorniona tutta dichiarata. Dopo il dialoghetto iniziale prende il via la recita dell'Otello la prima battuta di Jago riconferma il tipo mimico- comico acrobatico che si era visto in apertura. Inizia a parlare saettando per un istante i bulbi oculari innaturalmente strabuzzati a destra e sinistra con grande rapidità: «Adesso vi faccio vedere a questo come lo frego» La mano è messa a paletta attaccata al lato del viso per nasconderlo come fosse un piccolo paravento, secondo una gesture tipica del teatro comico, che evidenzia la segretezza di questo dire, la sua natura di "inghippo". Jago, poi, lo si sa dall'originale shakesperiano, è il più grande dei mentitori, il traditore che ordisce trame oscure nell'ombra, un personaggio tragico.

Dunque la prima delle antinomie-riconciliazioni che si incarnano in questo corpo-soglia di Totò è evidentemente quella tra il gigantismo tragico del testo originale e il registro comico con cui lui lo traduce in scena. si tratta dell'antinomia forte tra il registro ridicolo che orienta la performance vocale e mimica e la vicenda tragica evocata dal testo originale. Totò, sin dalla prima battuta che pronuncia sul piccolo palco del metateatrino di cui queste marionette fanno parte, presta l'interezza del proprio corpo al ruolo di "soglia di confine" che lo scambio grottesco comporta, puntellando il contenuto tragico delle battute con fare scenico tutto parodico. «Ah tu non ci credi che a Otello io lo odio» sortisce, con forte accento partenopeo, mentre un legnoso Ciccio Ingrassia ha fatto il suo ingresso in scena: «e invece lo tengo qui, sulla bocca dello stomaco!!!» battendosi la corrispondente parte del torace con la mano a conchetta tipica delle sue posture da marionetta, e poco dopo: «Morto lo voglio vedere quel moro maledetto!!!» qui il senso di tragedia è evidente, si denuncia la volontà delittuosa, Totò però aggiunge la chiusa onomatopeica «ptù ptù ptù!!! Tiè tiè tiè» che abbassa la temperatura del drammatico e dichiara una provenienza tutta comico-popolaresca, mentre esegue una pantomima degli sputacchi e strofinando le suole come a pulirle dal fango (o peggio) appena calpestato. Tutto il corpo, in chiusa di battuta, accenna a quella sua riconoscibilissima pantomima dello struzzo, a schiena inarcata in avanti, sedere prominente all'indietro, gambe dure e rigidamente diritte mentre le braccia stanno piegate a mo' di "alette" e il collo beccheggia avanti e indietro, come quello di uno struzzo mentre cammina, un richiamo "di ferro" al personaggio che lo ha reso celebre. Il comico e il tragico inscritti in un corpo che ne fa da snodo e da materiale costitutivo, come lettura di primo livello di una configurazione che però permette di evocare anche altre antinomie sul piano di una lettura più metalinguistica.

A un livello più profondo nel corpo del Principe De Curtis, come in quello degli altri attori di questo metateatrino cinematografico, si innesca il contraddittorio tra reale e finzionale per via della loro natura di marionette, di simulacri scenici del corpo reale, fatte però di carne senziente, quindi anche corpi reali, che vivono di uno statuto ibrido di finzione e realtà. La questione si complessifica non di poco sul piano teorico quando consideriamo che queste marionette di carne dallo statuto esistenziale già di per sé contraddittorio, poi, recitano in un film, quindi si fanno “personaggi” filmici, il che implica un livello diverso di mistificazione del reale in cui la corporeità concreta si smaterializza nell’icona cinematografica e l’identità personale si abbandona per assumerne una simulata, ma questi personaggi filmici a loro volta “recitano” in una pièce teatrale, quindi diventano anche personaggi “di secondo grado” che fingono una realtà all’interno di una finzione più grande. Le persone reali degli attori, nel nostro piano di realtà, si confrontano con le persone fittizie che sono i personaggi del film di Pasolini, ma questi a loro volta si relazionano con altre identità simulate, a un grado di finzione ulteriore, che sono i personaggi della recita. Astraendoci dal nostro livello di realtà e calandoci in quella diegetica del film, quindi, Totò & C. saranno pensabili come attori reali (che però sono personaggi del film di Pasolini) che diventano i personaggi teatrali di un Otello sui generis, quindi persone simulate in quel livello di realtà. Ovviamente, a un grado ulteriore di cortocircuitazione di realtà e finzione, se ci spostiamo a livello della realtà diegetica dell’Otello quelli che nella realtà filmica erano solo i personaggi di una recita acquistano la consistenza esistenziale di persone vere, un Otello, uno Jago che in quel mondo esistono veramente.

Un grottesco-matrioska a livelli concentrici, che innerva la dicotomia vero-falso in questi corpi grotteschi a una profondità tale che diventa problematico, e certo questo era l’intento di Pasolini, il definirne lo statuto di realtà, ma non basta. Il recitare una battuta di Shakespeare con marcato accento napoletano o romanesco in questo contesto non è scelta ludica o semplicemente parodica, ma riguarda la possibilità di un confronto\sintesi tra tradizioni teatrali storicamente diverse, come quella “alta”, aristocratica, del teatro roboantemente classico e quella di estrazione “bassa” del teatro popolare e dialettale. Di questa sotterranea tensione la paternità concettuale spetta a Pasolini, che la concepisce e la organizza, ma la responsabilità performatica, la sua realizzazione sul piano della fattività, grava tutta sui corpi attorici, si inscrive in essi, nelle posture e tensioni muscolari, nelle modulazioni vocali e accentazioni, che assumono soprattutto se considerate nella loro relazione dialettica con il testo originale e la monumentale retorica attoriale ad esso associata. Quando Totò chiude la già citata battuta «Morto lo voglio vedere quel moro maledetto!!!» con l’appendice onomatopeica «ptù ptù ptù!!! Tiè tiè tiè» in traduzione dell’originale: «Te l'ho già ripetuto abbastanza e di nuovo lo dico e ridico: odio il Moro! Come le tue, le mie ragioni partono dal cuore. Stiamo uniti nella nostra vendetta» quello che è in gioco è un conflitto di ampio respiro che investe tradizioni diverse dell’uso della parola e della componente mimica che la esprime o appoggia a livello gestuale. Da un lato la parola “alata” del teatro aristocratico, che tende alla manifestazione delle componenti immateriali dello “spirito”, dell’intelletto e dei nobili sentimenti e la cui matrice ancestrale è la parola scritta di poeti e letterati dell’antica Grecia e dall’altro la parola “bassa” di estrazione popolare codificatasi a partire dalla tradizione della narrativa orale, in assenza della scrittura e del suo apparato stilistico nobilitante, in cui la verbalità si presta ad usi decisamente meno pretenziosi, come lo sberleffo parodico o l’invettiva sarcastica verso i potenti, e all’espressione dei bisogni fisici più immediati, la fame, il desiderio, la paura e via dicendo.

Una compromissione di modelli teatrali che tanto più chiaramente si ribadisce nella persona attorica di Totò mentre recita Shakespeare, perché tutto il suo impianto attorico è di estrazione popolare. La sua mimicità pronunciata, le sue famose posture rigide da struzzo, le sue camminate e saltelli, i rimandi sessuali come le posture “irrigidite” che assume di fronte alle bellezze femminili o le tipiche “mosse” pelviche che rimandano all’idea dell’erezione maschile, recano la memoria storica delle cadute acrobatiche, dei salti mortali, delle posture e delle camminate innaturali e ridicole degli Zanni della Commedia dell’Arte. A livello verbale i suoi frequenti qui pro quo, gli equivoci linguistici, le storpiature del latino, dei nomi propri, di proverbi o di termini stranieri, come la presa in giro del parlar forbito di intellettuali e dottori sono derivazioni tardive e ammansite dei lazzi tipici dei Pulcinella. C'è poi un'intenzione comune di trattamento de-retoricizzante, di spoliazione del linguaggio aulico coi suoi cascami altisonanti e retorici che accomuna Pasolini a Totò. Il regista realizza un adattamento del testo shakespeariano che riporta l'alata verbosità delle traduzioni settecentesche e ottocentesche sul piano di una prosastica quotidiana e dialettale, lo spoglia degli effetti ostentatamente drammatici e patetici. E questo spirito di riadeguamento della lingua traspare anche nelle ricorrenti gag fondate sull’uso inopinato di parole auliche che furono sempre uno dei capisaldi del repertorio comico del De Curtis: «quisquilie», «è d’uopo», «e io, modestamente, lo nacqui!!!», Totò era solito infarcire il suo italiano partenopeo (perché del dialetto puro non si serviva quasi mai) di termini altisonanti ed aulici, che creavano un evidente scarto comico con il generale contesto linguistico prostatico e dialettale, e parodiavano i comportamenti linguistici degli altezzosi intellettuali, alto borghesi ed aristocratici.

Tirando le somme ci accorgiamo che sono davvero molte le antinomie che abbiamo chiamato in causa, comico/tragico, classico/popolare (per il teatro), corpo reale/corpo simulato, reale/rappresentazione, vero/falso e altre ancora, ritrovandole tutte carnalmente espresse, mimicamente e vocalmente, nel corpo plurisignificante di questo Totò pasoliniano, il cui corpo, a questo punto, non ci sembra affatto dissimile da quei corpi grotteschi che Bachtin descriveva come «una figura di interscambio sregolato biologico e sociale» con l’intenzione di descrivere un corpo non conchiuso nella semisfera ristretta delle sue significazioni individuali e univoche, ma semmai colto nel suo potenziale di attivazione della contraddittorietà, anzi di contraddittorietà molteplici. E con quest’ultimo passaggio Pasolini-Bachtin recuperiamo le fila del nostro discorso principale concludendolo. Al di là della dotta riflessione e delle analisi accanite, poi, quello che resta, quello che veramente conta, è la bellezza di questo breve e geniale film, il suo divertimento arguto e surreale, il suo grottesco complesso e le molte riflessioni che invoca di cui troppo spesso ci dimentichiamo in questo proliferare esegetico.