«Quello che conta prima di tutto è vivere, provare a conoscere sempre di più, scoprire ogni volta il visibile del non visto, l’udibile del non udito, il comprensibile del non compreso, l’amabile del non amato».

(Jean Epstein)

Sembra, mentre le immagini assumono forme terribili nella luce spettrale di un paese deserto – e scorre sul fiume la falce muta, potente, squittire sommesso tra casse; poi veli da un lato all’altro del piano che si allunga muto, fioco frusciare dell’acqua, intorno assenza di uomini, di cose fra uomini – che il confine tra morte e vita, tra non vita e non morte, tra sogno e realtà, tra umano e non umano, contingente e trascendente risponda alla necessità di rifondare, qualora fosse opportuno ricordarlo, un discorso sulla settima arte che continua ad essere più che mai attuale, in questa primavera di stenti: nelle non numerabili sfaccettature e peculiarità proprie delle teoretiche, più preponderante che nel passato si impone infatti, ora, una riflessione sul linguaggio cinematografico come macchina che metta a nudo gli ingranaggi del pensiero, in strettissima connessione con la vita di cui il pensiero stesso è partecipe.

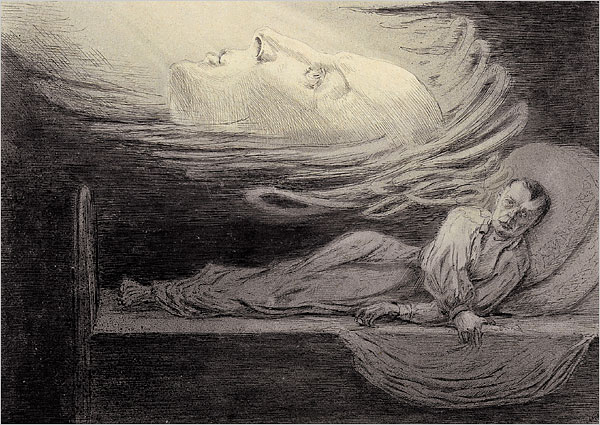

Significa interrogarsi su prospettive, vedute, modi d’essere diversi e nuovi attraverso il cinema, i suoi lampi fulminei di luce e le ossessioni terribili, gli abissi dentro cui si precipita, le tenebre; tessere le trame di un «imponderabile» in atto, che si esplica nelle pieghe più buie, nel suono accorato delle chitarre che si spezzano. E allora si è già detto quello che si doveva dire, relativamente a se stessi, al proprio posto nel mondo: lo sconosciuto, il nuovo che fa paura, che avanza nei boschi, i rami antropomorfi come da scene teatrali in Murnau e in Epstein, le soggettive stranianti di Dreyer – fra tutte, emblematica la figura fantasmatica, onirica che si stacca dal corpo addormentato, poi immobilizzata ad occhi sbarrati in un altro corpo, morto, che osserva i colpi secchi chiudere la bara, e guarda gli alberi che scorrono, il cielo sopra di sé, lo spazio che scivola, fra le nuvole – e ancora lo sdoppiamento della vita stessa in un quadro, la Dorian Grey al femminile che la perde, la sua vita, risucchiata dal vampirismo artistico del marito, e la ritrova poi tra le fiamme dell’incendio, che distruggono tutto (ma distruggono l’arte? Le tolgono il sangue, la linfa vitale?); ecco che questo scambio continuo (anche fra i sessi, ché è donna infatti l’altra faccia di questa luna spettrale, in Dreyer), sia esso individuabile nel ripiegamento interiore di Vampyr e nello sfaccettarsi delle identità nelle ombre capovolte, che nel binomio ombra che uccide / luce che respinge le tenebre di Nosferatu e di La caduta della casa Usher, conduce verso nuove e differenti visioni delle relazioni tra sé e gli altri, coinvolgendo nella voragine conoscitiva persino la natura, gli oggetti come inondati di forza propria, indipendente dagli uomini, così annettendo la grande insidia dello sconosciuto e dell’orrore tra le categorie imperscrutabili dell’«immagine-tempo».

Il cinema pensante trova continue vie d’uscita, fuggendo più che mai dai cavilli del movimento lineare, scheggia ritornante, che dà movimento e senso alle cose nel loro smembrarsi, svincolarsi dalla trama: tempo lirico, poetico, soggettivo, cosicché soprattutto La chute è una caduta nel tempo dell’inconscio, e nella reciprocità di arte e vita, nel loro avvicendarsi estetico, Wilde citato in una reinterpretazione trasognata, languida nel muoversi lento dello strascico bianco dalla bara, portata fuori dalla scena (dal quadro) nel quale prende vita, scambia vita con morte e di nuovo con vita la protagonista; ma pure Murnau e più esplicitamente Dreyer con i suoi richiami a Edgar Allan Poe, come Epstein, mettono in scena questo duplice insistere sul tema dell’immagine riflessa. E allora ci sono le immagini che perdono i corpi, i corpi che deperiscono, al ritmo quasi della cera che si consuma, le panchine che si riempiono delle ombre lasciate, abbandonate come vestiti prima di dormire. E cosa sono le ombre se non una perdita continua dei corpi?

Ma il cinema fatica a dissolvere le ombre, dà loro, anzi, consistenza: così la gola della donna offerta a Nosferatu, in una sorta di erotismo macabro, è la febbre che muove la macchina da presa, che vede, che dice, che sente come non sono mai state viste, dette, sentite le cose; ed è per questo che le inquadrature, che distorcono, «deterritorializzano», mobilitano la materia inerte che è dallo sguardo avvertita nel tempo della caduta, come rallentata nel moto, o accelerandone la visione in una fantasmagorica allegoria di ciò che se ne sta perso fuori dall’obiettivo, muto, vuoto e adesso invece, dentro, ne risulta amplificato in tutta la sua esistenza.

Vedere, dunque, come l’occhio non vede, percepire l’impercettibile che non si conosce e che perciò fa paura. E se Epstein insiste sulla necessità di vivere, andando oltre il visibile, l’udibile, l’amabile e se, vivendo, occorre fare di questa «fotogenia dell’imponderabile» la forza espressiva di ciò che si sottrae alla vista, allora si deve restare ipnotizzati dalla dinamica del sogno in uno spazio ideale nuovo, intensivo, percettivo. Maupassant scrive in Lettera di un pazzo, tratto da Racconti fantastici «[…] Se avessimo qualche organo in meno noi ignoreremmo cose ammirevoli e singolari, ma se ne avessimo qualcuno in più scopriremmo intorno a noi un’infinità di cose che non sospetteremo mai, per mancanza di mezzi adatti a constatarle. Noi ci sbagliamo, dunque, nel giudicare il Conosciuto, e siamo circondati dall’Ignoto inesplorato […]»: quel senso in più che Epstein individua appunto nel cinema e nelle sue infinite modalità di fuga da una realtà a volte più spettrale, più terrifica di quella favola, per dirla con Rancière, che è il cinema.

Il grande paradosso cinematografico tuttavia sta in questo: nella mimesi del reale (e dell’irreale) il cinema costruisce, definisce, decostruisce la vita che mima, captandone il mistero, l’estasi dell’immaginazione, operando una duplicazione e moltiplicazione della vita stessa nell’immagine. Perché il passato è ancora presente come l’ombra di Nosferatu che precede il suo corpo, che lo segue, che perseguita gli uomini: preesistente, radicato nello spazio sebbene impalpabile, è come se ci fosse già stata e ci sia ancora l’ombra viva, sotterranea, terrificante di qualcos’altro che si compie – e qui la relazione fortissima che intercorre tra il contesto storico della Germania prehitleriana e le atmosfere vagamente predittive del film induce quanto meno a volgere lo sguardo ai ritorni possibili, che l’Arte scongiura, di catastrofi imminenti, latenti, anche adesso che si prova a scrivere di modalità intensive d’espressione.

Ed è questo sfumare verso un sipario incerto, onirico, per cercare di percepire la persistenza destrutturante delle particelle luminose sullo sfondo buio, all’interno di questa mimesi del reale che, per definizione, è finzione – seppure deformata, espressionista o, comunque, tendente all’astrazione, e ancora ripiegata sull’intimità oppure germinante dal sogno – la genesi stessa, invece, degli oggetti/soggetti di cui viene aumentata la realtà attraverso l’artificio della macchina. E se la notte dorme nel brulicare d’ astri sulle nostre miserie, il senso di tornare al passato, e tornare a Epstein, a Murnau, a Dreyer, oggi, e di scrivere di cinema, è quello di aprire gli occhi che sono chiusi, di scoprire ciò che non si è visto e di amare quello che sembra non possa essere amato, o che non si lascia amare. Soprattutto adesso che ancora più inutilmente si scrive, è scrivere del senso che ha, ancora, la percezione di essere vivi.