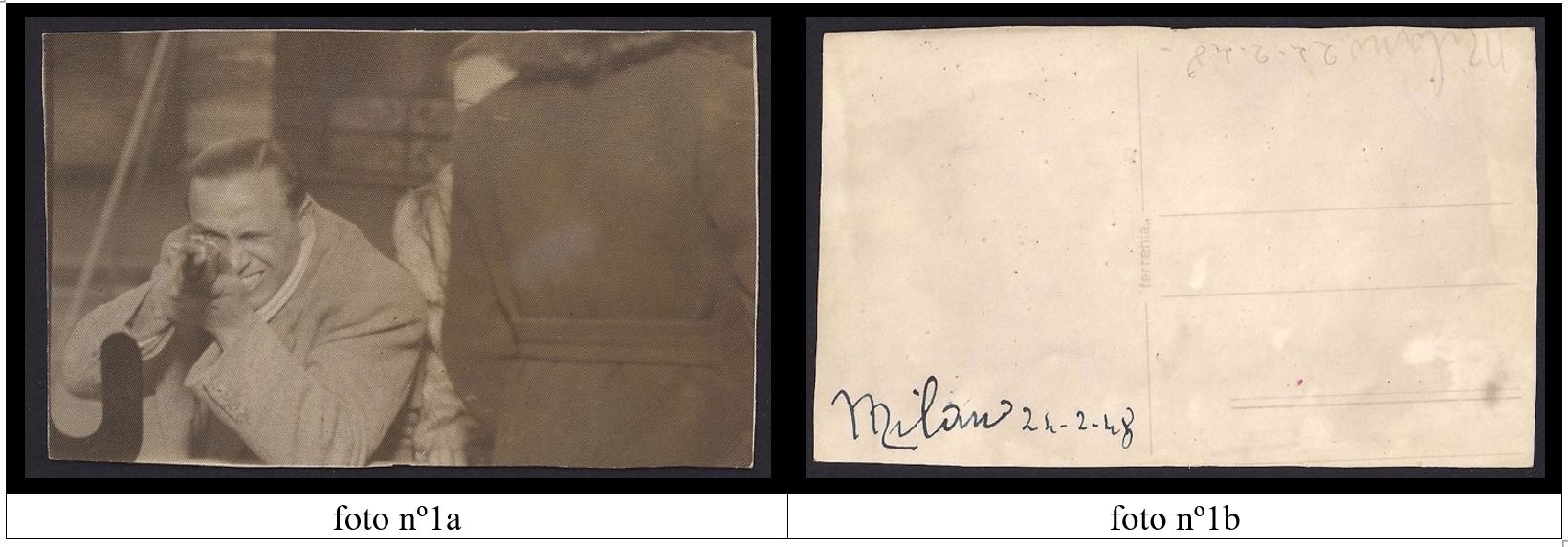

A sinistra della foto rifilata con le forbici e ormai un po’ ingiallita, un uomo si concentra nell’azione di prendere la mira (in realtà già di sparare): chino su sé stesso, il corpo e le mani che abbracciano il fucile, l’occhio sinistro chiuso, la bocca tesa nello sforzo (foto nº1a). Non è un cacciatore, né un soldato e neppure un sicario. È un uomo del dopoguerra (sul retro leggiamo: Milano, 24-2-1948; foto nº1b) avvolto in un cappotto un po’ grande, i capelli ben pettinati con la riga di lato, una sciarpa bianca che spunta dal colletto.

Sta sparando e sta facendo una foto, anzi, per essere più precisi, sta facendo la foto che vediamo. Il dispositivo che unisce tutto ciò – uomo, mani, occhio, sparo e scatto – è un’attrazione da fiera, un particolare tiro al bersaglio che mette in moto una macchina fotografica. All’essere colpito il bersaglio, la foto viene scattata, ed è proprio questo il premio ottenuto. Si tratta di una trovata diffusa in Europa soprattutto a metà del secolo scorso, in realtà segnalata già negli anni Venti, fino ai Settanta e occasionalmente oltre.

Anche se non sono che il risultato di un ingegno semplice, che produce un piacere momentaneo, queste foto mettono a fuoco in modo sorprendente il gioco, il meccanismo, il dispositivo fotografico e in particolare la relazione tra l’atto di sparare e quello di fotografare, come ben ci ricorda Clément Chéroux nel catalogo della mostra Shoot! La photographie existentielle (1) Ma ciò che vorremmo mettere a fuoco qui non è solo quella metafora originale che lega l’arma alla macchina fotografica, bensì il ruolo sia della casualità che del fato, quindi quello della sorpresa e della scoperta implicite in queste foto.

Prendere, sparare, colpire, catturare, rubare, uccidere: queste le più frequenti e usate metafore per nominare il “fare” fotografico, il cui effetto però è sempre lo stesso concreto, materiale e letterale oggetto-foto. La macchina è un’arma, visto che le azioni che svolge sono quelle di “ricaricare, mirare e sparare”, secondo quanto attestano le lingue tra le quali maggiormente si è sviluppata la fotografia, l’inglese e il francese. In italiano invece si “scatta” e si “fa” una foto, al massimo la si “prende” (to take, prendre, tomar…): una versione depredatrice più che omicida. Quando Susan Sontag (2) ci dice che la fotografia aggredisce, lo dice pensandola come una parola scagliata, come uno schiaffo dato.

Che si dia un “atto” e che si insista su questo è cosa che non sorprende, visto che nelle teorie del linguaggio, della rappresentazione e della visione, nelle scienze sociali ed estetiche, termini come performatività ed enunciazione ricorrono ormai da decenni; piuttosto sembra che diventi interessante domandarsi: rubare “cosa?” Uccidere “chi?” Possiamo dirlo, possiamo scoprirlo? Il corpo di questo oggetto “colpito” e “rubato” – persona o cosa, analogico o digitale – dovrebbe lasciare una traccia nella foto stessa, un segno del furto, una ferita.

Il dispositivo fieristico del tiro alla foto sembra rivelare a questo punto molto più di una banale sorpresa e offrirci, restituirci nell’immagine una risposta a quella domanda. Il corpo del delitto fotografico non sono solamente uomini e donne ritratti nel loro tempo libero, bensì il meccanismo fotografico stesso, il desiderio e il tentativo di catturare il mondo, di ritrarlo, però soprattutto di sorprenderlo quando meno se lo aspetta. In altre parole, di riuscire ad acchiapparlo e riprodurlo prima che la realtà si metta in posa, prima che sappia di essere fotografata, prima di essere visibile.

Un po’ come nelle foto che Walker Evans fece sulla metropolitana di New York tra il 1938 e il 1941 (3), c’è un’intimità scandalosa in queste foto, qualcosa di denunciato dai corpi, dai gesti e dagli sguardi della gente. Perché infatti, a differenza della tradizione del ritratto canonico (nella pittura prima e nella fotografia poi, secoli e decenni uno dopo l’altro), dove il soggetto rappresentato si sa guardato e anzi si presta al gioco dello sguardo, qui non lo sa e non se lo aspetta. O forse, semplicemente: non ha tempo di pensarci perché è occupato in altro, mirare, sparare, colpire. La gente fotografata appare allora in modo inedito, né bella né sorridente, come la fotografia di solito non riesce a catturare da una distanza così ravvicinata. E con questo ci dimostra che il mondo fotografato non è mai, per niente, quello reale, ma ne è una versione disposta, atteggiata, propensa alla e proiettata verso la fotografia.

Per capire meglio come funziona la sorpresa, torniamo alla nostra immagine. Se l’uomo che spara occupa la metà di sinistra, forse più interessante è osservare ciò che occupa l’altra metà e ne crea uno spazio cieco. Se non si trattasse di questo specifico dispositivo e di un atto fotografico rubato e stupito, ma di una buona o di una cattiva riuscita dell’immagine, non avremmo alcun dubbio nello scartare o buttar via questa foto. L’immagine è infatti occupata in buona parte da oggetti estranei che sembrano evidenziare la casualità dell’inquadratura. La sagoma ingombrante di una schiena probabilmente femminile sulla destra, o più precisamente il suo cappotto scuro: un torso senza testa e di spalle.

Questo corpo, a sua volta, copre quasi completamente la figura di un’altra donna, l’accompagnante dell’uomo che spara, della quale intravediamo i capelli chiari, le sopracciglia disegnate, una pelliccia argentata. Eppure, proprio per tutti questi particolari impropri e sbagliati rispetto alla foto che vorremmo e ci aspetteremmo, sorge il sospetto che la foto debba essere proprio così: decentrata e interferita. Il corpo opaco della schiena femminile sulla destra è ciò che assicura quella specificità errata; il secondo corpo femminile sembra confermarla. Ciò che avviene è che gli esseri umani della foto sono concentrati su qualcosa che non è il set fotografico. Voltano le spalle alla posa perché – sembrerebbe – né loro né il fotografo sono consci di ciò che succede.

È dunque la somma dei fattori (il campo dell’immagine occupato da corpi estranei, l’inconsapevolezza generale dell’esistenza di un occhio fotografico o la sua non chiara ubicazione) ciò che rivela la loro natura, come se nascessero (poiché in effetti nascono) da un’attenzione non fotografica e si dimenticassero quindi dell’atto che le ha prodotte, quello di essere fotografie.

La triangolazione

La prima definizione del tiro alla foto fa pensare a un autoscatto. Malgrado tutto però, queste foto non sono autoritratti: malgrado l’innegabile coincidenza tra il fotografo e il fotografato. E se non sono degli autoritratti è perché il meccanismo che produce l’immagine è complesso e macchinoso e ciò che produce non è una sintesi, ma una scomposizione analitica. Il dispositivo, si sa, non è mai trasparente, indifferente e solo strumentale. Il suo carattere tecnico ed ingegneresco (che esiste sempre) lascia tracce evidenti di sé, necessarie nel prodotto risultante. Il fatto quindi che questo tiro a segno “colleghi” un bersaglio a un apparecchio fotografico fa sì che le azioni messe in scena siano ancora due, separate e differenti, sparare e fotografare. Ciò sembra dirci che quello che viene messo in gioco non è una metafora (fotografare è sparare) ma una similitudine (fotografare è come sparare).

Nell’usare il verbo “collegare” per indicare ciò che unisce la prima azione alla seconda, si vuole insistere infatti sulla non coincidenza né fisica né spaziale tra un elemento e l’altro, tra un’azione e l’altra. Due dispositivi, due azioni, due soggetti: “collegati” con un cavetto che trasforma il bersaglio nel pulsante della macchina fotografica. La triangolazione che ne risulta fa dell’autoscatto un ritratto, separando il soggetto fotografo dall’oggetto fotografato. Due soggetti: chi spara lo fa a un tabellone, chi viene fotografato forse non è che un suo doppio. O meglio ancora: lo scatto fotografico prende di sorpresa il soggetto che spara, lo mette a nudo prima che questi possa avere il tempo di saperlo o prepararsi, di far coincidere il sé stesso tiratore al sé stesso fotografo.

Ma c’è un elemento in più a chiarire lo sdoppiamento inerente a questo tipo di foto separando il bersaglio dalla macchina fotografica. Il soggetto che spara non guarda in macchina così come il soggetto fotografato non guarda negli occhi il fotografo (sé stesso), ma dirige la vista a un punto esterno, quasi sempre a sinistra del bordo della foto. Sta guardando il bersaglio, appunto, non l’obiettivo: un luogo invisibile fuori quadro, che è il centro unico della sua attenzione.

Tale deviazione è sufficiente per rendere a-centrate queste foto, o piuttosto diremmo strabiche. Mentre un uomo o più raramente una donna imbracciano il fucile puntano e scrutano fuori campo, gli accompagnanti (bambini, amici, amanti, cani...) riempiono la scena. Se le due donne della prima foto, come già si è detto, circondano il soggetto armato voltandoci le spalle e ignorandoci, in altri casi sono proprio loro, le “comparse”, a ristabilire l’equilibrio e il senso fotografico: loro sì, ci puntano addosso lo sguardo, lori sì, hanno avuto tempo di rassettarsi e mettersi in posa. Le prime pensano solo all’uomo cacciatore, quello che spara, gli altri pensano solo a sé stessi, nell’attesa dell’avvento fotografico, nel miracolo di produrre una foto.

Nella foto nº3, l’accompagnante sfoggia una mano appoggiata allo stipite, il mignolo alzato, la sigaretta appena trattenuta tra indice e medio; quella mano e lo sguardo da bellimbusto, un po’ truce e decisamente attoriale (ovvero destinato al pubblico, a un pubblico qualsiasi, foss’anche ipotetico) distrae la nostra attenzione dal vero protagonista, o per lo meno crea con lui un doppio centro d’attenzione, che evidentemente risalta le due azioni in gioco. È perciò significativo che nell’immagine nº3 il personaggio a fuoco non sia il ragazzo che imbraccia il fucile, ma il suo attento compagno, quasi a indicare che lui è più che un co-protagonista, è un elemento necessario perché la foto esista, è la consapevolezza della presa diretta, della cattura. Il mondo fotografato raddoppia la realtà in una sua copia fatale.

FAtografia

Colpire il bersaglio è sfidare il caso: non esiste sicurezza, né assoluta probabilità di riuscita o di sconfitta. Il tiro alla foto quindi si fonda su una prima e chiarissima sfida alla fortuna. Per ognuna delle foto riuscite, una miriade di tiri persi, foto non scattate, momenti irripetibili sprecati e non registrati, quindi inesistenti. Ma le foto ottenute, le foto riuscite, mostrano esattamente il contrario e l’opposto del caso, mostrano la fatalità, come se una serie di coincidenze si fossero allineate per portare irrimediabilmente alla cattura fotografica. Se queste foto sono legate al fato, è perché la successione di azioni insignificanti e casuali che le ha provocate è ormai incancellabile, è lì. In esse qualcosa si compie e si rivela, ed è per questo che possiamo chiamarle fatografie, scrittura del fato.

Una foto qualsiasi è sempre il risultato di un gesto fatale: strappa dal continuum visibile una frazione e la fissa dentro uno spazio definito da un formato e da una cornice. Salva qualcosa che esiste solo potenzialmente e le dà spazio e modo di prender forma. Quel qualcosa è un fantasma, una presenza che sfugge, l’illusione di una verità ma di fatto la costruzione di un’apparenza.

Nota finale: Le riflessioni di queste pagine prendono spunto da un pacchetto di 29 foto raccolte all’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso nei mercatini milanesi dall’amico Enrico Lui, probabilmente parte di una collezione di cui si sono perse le tracce. Dopo il primo abbozzo di un progetto «fatografico», pensato da Enrico e tangenzialmente da me, alla morte di Enrico queste foto ed altre sono rimaste chiuse in una cartelletta, con la scritta a mano «fatografia». A Lui, fatalmente, sono dedicate queste pagine.

NOTE

(1) Clément Chéroux, Shoot! La photographie existentielle, Berlino, Revolver Publishing, 2010, p.37. Il nome dell’attrazione da fiera è Photographic shooting, Tir photographique, Fotoschuss. In italiano possiamo usare nomi come tiro alla foto, o tiro fotografico. Nel catalogo si testimonia tra l’altro l’apprezzamento che personaggi come Paul Éluard, Man Ray, Henri Cartier-Bresson, ma anche Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir (che spara), Robert Frank hanno mostrato per questo meccanismo fotografico

(2) Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003.

(3) Walker Evans, Subway Portraits, 1938-1941.