«La vita non è un gioco, amico. La vita è l’arte dell’incontro».

(Vinicious de Moraes, Sergio Bardotti, Samba delle benedizioni)

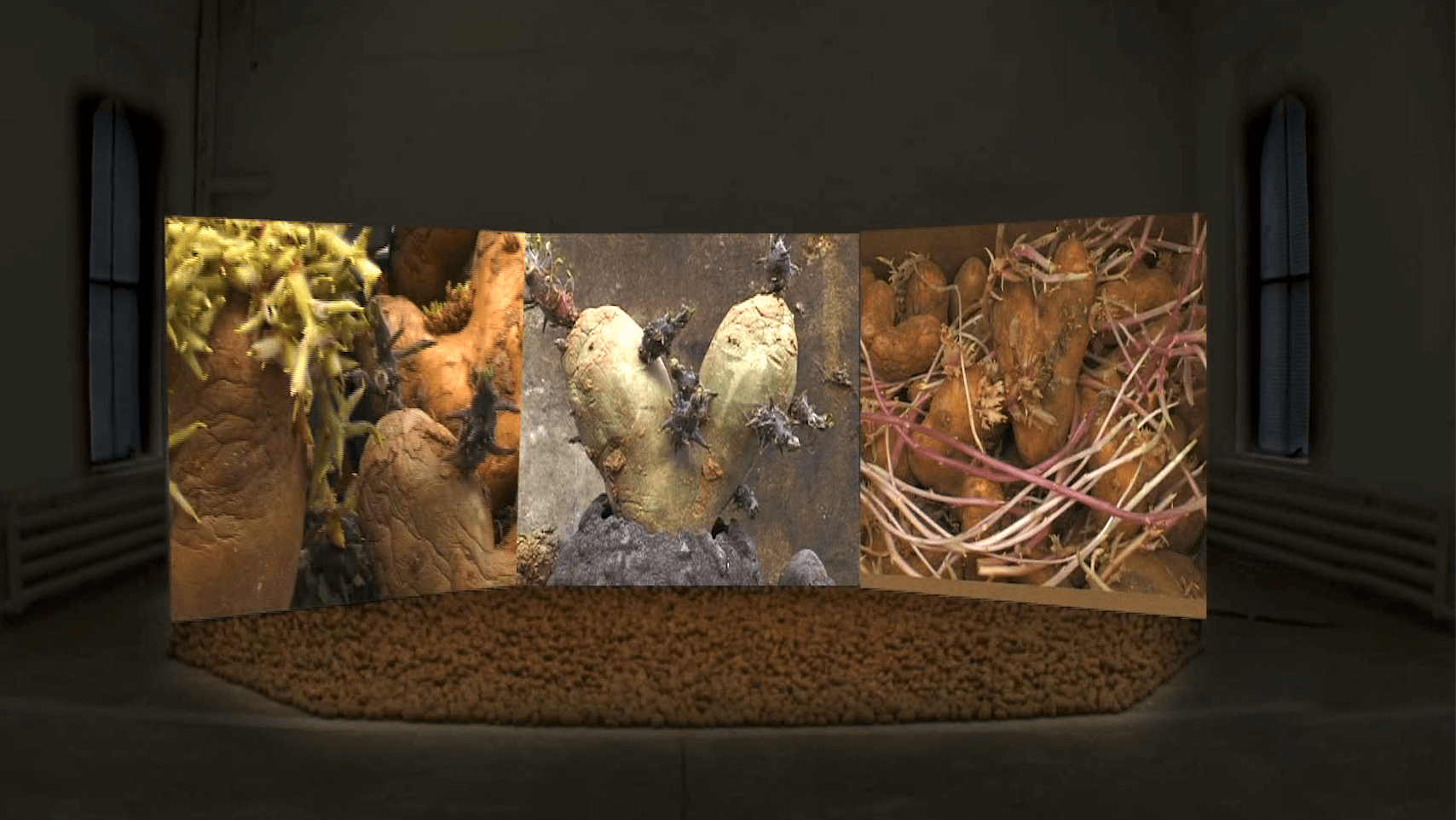

C’è una scena nel documentario La vita è un raccolto (Les Glaneurs et la glaneuse, 2001)) dove Agnès Varda attraversa un campo coltivato e raccoglie delle patate a forma di cuore. Esclusi dagli standard delle leggi di mercato, quei tuberi deformi recuperano una dignità grazie allo sguardo della regista che li converte in metafora di una umanità sopravvissuta a un capitalismo spietato e ossessionato dalle forme “lisce e pulite” (1). Qualche anno più tardi le patate-cuore abiteranno il mondo utopico di Patatutopia da cui prende il titolo la video – installazione presentata alla Biennale di Venezia del 2003. L’opera concentra su tre canali di grandi dimensioni le immagini di «patate abbandonate, raggrinzite e germogliate di nuovo».

L’efficacia dell’incontro tra soggetto e oggetto permette a quest’ultimo di trasformasi in «cosa» la cui etimologia ci riporta al significato originario di «causa», vale a dire ciò che va sostenuto, difeso, tanto in termini politici come sentimentali (2). L’oggetto smette di essere un objectum ovvero un ostacolo da superare, per convertirsi in presenza affettiva. Sempre in La vita è un raccolto , c’è un momento nel quale Varda entra nella sua casa di Parigi e dichiara la sua affezione per una macchia d’umido apparsa in un angolo nascosto del soffitto. Le muffe e i gocciolii si trasformano in un’opera d’arte che la regista incornicia affianco ai quadri di Tapies e Cai Guo - Quiang. La macchia d’umido diventa altresì testimonio delle azioni quotidiane della regista, come quando la vediamo rovistare in una cassa colma di souvenir e scoprire una cartolina di un autoritratto di Rembrandt. Mentre le dita di lei toccano il volto del pittore olandese, il nostro sguardo incontra la totalità della sua mano, di cui Varda apprezza il paesaggio «orrorifico» delle rughe e le forme leggermente deformate delle falangi. In un gioco di associazioni libere, la voce in off riflette sul tempo che passa tracciando il percorso di una vita dove si rivelano paure e fragilità. Dalla macchia d’umido alla vecchiaia il percorso è breve.

Qualche anno più tardi nella serie televisiva Agnès de ci de là Varda (2011) assistiamo a un momento prezioso: Varda attraversa le vie di Parigi per visitare la casa-studio di Chris Marker, in compagnia di una gigantografia mobile di Guillaume, il gatto alter-ego del regista di Level Five (1997). Lo spazio creativo di Marker si presenta come un «ambiente caotico” abitato da civette di porcellana, gatti giapponesi, grovigli di fili elettrici che collegano sintetizzatori a computer di ogni sorta, decine di schermi accesi e poi immagini, fotografie, poster, souvenir ecc.. Siamo a pochi giorni dalle elezioni negli USA che vedranno il trionfo di Obama e Marker contribuisce alla causa politica, mostrandoci delle magliette con il gatto Guillaume che pronuncia la frase «Cats go Obama».

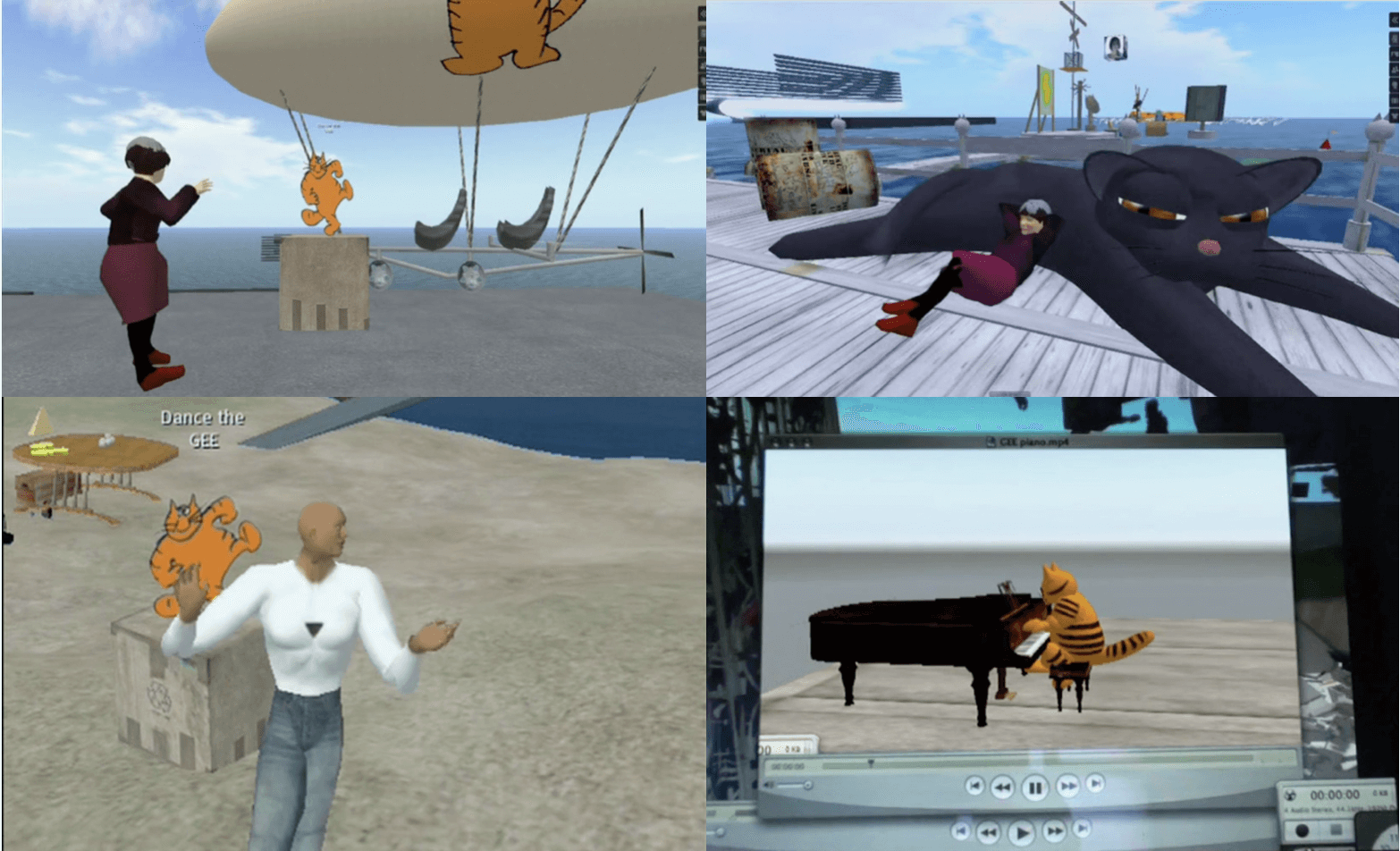

L’incontro tra i due si snoda su tre livelli temporali: da un lato il tempo storico, segnato da eventi politici e sociali trasmessi sullo schermo di un televisore, dall’altro un presente intimo fatto di piccoli gesti quotidiani, il terzo tempo è il riflesso di una realtà nuova a cui Marker ha dato il nome di Second Life (2009): un mondo virtuale, un gioco a metà strada tra il videogame e un film, creato assieme all’artista Max Moswiwitzer – conosciuto come Mos Max Hax – e ambientato in un arcipelago immaginario formato da una serie di isole dalla complessa topografia. Tra queste spunta L’Ouvroir, l’isola abitata dagli avatar di Chris e Agnès. Passiamo cosí dall’incontro reale a quello virtuale.

Le sembianze del Marker digitale delineano un giovane di alta statura dal corpo muscoloso, il quale ha il dono di parlare con le civette e ballare assieme a Guillaume. Mentre l’avatar di Agnès Varda è uguale al personaggio reale, ma dotato di un’agilità insolita che gli permette di fare grandi salti, muoversi rapidamente e esplorare mondi immaginari – come quello popolato da multiscreen sui quali vengono proiettati le immagini di La Jetée (1962) o le gigantografie fotografiche della Gioconda e Brigitte Bardot, oltre ai titoli di agenzie giornalistiche che ricordano gli intermezzi informativi di Chat Perchés (2003) – , ma anche di riposare su un gatto enorme a forma di cuscino che muove la coda mentre fa le fusa.

L’atteggiamento espansivo dei nostri protagonisti è caratterizzato da una “leggerezza” che nella virtualità potenzia la libertà di movimento del corpo. Leggerezza da considerarsi nell’accezione proposta da Italo Calvino, ossia come un uccello che nel volo sa «sfruttare le correnti d’aria, vagando nei cieli seguendo la sua volontà e decidendo come muoversi» (3). L’esperienza di Second Life propone un altro tipo di incontro, quello tra il cinema e la virtualità come occasione di rinnovamento dello sguardo che, da semplice strumento d’osservazione, si trasforma in mezzo capace di decifrare la complessità del mondo.

Second Life di fatto ci riporta a ciò che Deleuze aveva dichiarato nel 1982 in una sua lezione all’Università di Vincenness quando, parlando di Vertov e della rivoluzione dello sguardo de L’uomo con la macchina da presa, paventò il recupero di una dimensione visiva «pre umana», infantile, costituita da un occhio simile a un obiettivo, in grado di muoversi liberamente sino a penetrare le profondità interstiziali della realtà(4); un modo nuovo di osservare, affine alla contemplazione delle cose più che alla narrazione di esse, e che Stan Brakhage riassume brillantemente nelle seguenti questioni: «Quanti colori ci sono in un prato per il bebè che gattona incosciente del “verde”? Quanti arcobaleni può creare la luce per un occhio non abituato all’osservazione? Quanto cosciente può essere un occhio delle variazioni delle onde di calore in un miraggio?» (5).

Da questa prospettiva la virtualità diventa un connettore tra lo sguardo dello spettatore e la poesia di un mondo che è specchio di chi lo ha creato e che in Second Life trova la sua massima libertà espressiva nella sequenza di Guillaume seduto al pianoforte che, di fronte al mare, suona la Fuga per gatto di Domenico Scarlatti. Ma la questione sullo sguardo si complica quando, nell’incontro tra i due, il volto di Marker rimane nascosto ponendoci di fronte alla domanda: chi è l’altro? L’Altro è un mistero e non ci è mai indifferente, al contrario, esso ci “riguarda” nella doppia accezione del verbo regarder che in francese rimanda a «ció di cui mi occupo”, ma anche a ció che “guardo in faccia» (6).

Ma cosa succede quando guardiamo in faccia all’altro? Se ritorniamo all’opera di Varda, l’incontro con il volto dell’altro diventa l’opportunità per costruire, cinematograficamente, un momento unico e irripetibile dove l’umano esprime la sua scandalosa unicità (7). Da questa constatazione il volto dell’altro, seppur nascosto o ridotto a un’immagine virtuale, ci posiziona di fronte alla responsabilità di sostenere, da spettatori e non solo, uno sguardo necessariamente leggero e, al contempo, di guardare in faccia all’altro con gli occhi dello stupore, del rispetto e non del rifiuto.

Parafrasando Vinicious de Moraes, non solo la vita ma anche il cinema, che in tutte le sue declinazioni è vita, è l’arte dell’incontro.

NOTE

(1) Byung chul han, La salvezza del bello, Nottetempo, Milano, 2019.

(2) Remo Bodei, La vita delle cose, Laterza, Bari-Roma, 2011, pp. 11-22.

(3) Calvino, riprendendo le parole di Paul Válery, consiglia di non essere leggeri come la piuma – che cade al suolo per una legge di gravità che non dipende da lei –, ma come l’uccello che riesce a sfruttare le correnti d’aria, vagando nei cieli seguendo la sua volontà e decidendo come muoversi. Per approfondire la questione della leggerezza rimandiamo alla lettura del primo capitolo intitolato Leggerezza, presente in Lezioni americane, sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 1988.

(4) Gilles Deleuze, Cine I Bergson y las imágenes, Cactus, Buenos Aires, 2009, pp.227-228.

(5) Stan Brakhage, Metaphors on vision, Film Culture. No.30, 1963.

(6) Emmanuel Lévinas, Totalità e infinito, saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano, 1980.

(7) Dalle interviste della doc-serie televisiva Agnes d’ici de la Varda (2011) allo sguardo che scandaglia il volto dell’altro nelle finzioni di Cléo de 5 a 7 (1962), in San toit ni loi (1985), nel documentario Visages Villages (2017) o nella video-installazione Les Veuves de Noirmoutier (2006) ecc., l’opera della regista belga abbonda di incontri con i volti dei suoi protagonisti.