Per parlare di una città il semplice sorvolo non è un’attività dello sguardo sufficiente. Certo, possiede il prestigio quasi numinoso della weltlandschaft, che i grandi paesaggisti nordici rivelarono sollevando lo sguardo e il corpo dell’uomo occidentale verso regioni inedite, ampliando nello stesso tempo la sua capacità di sintesi e sfidando le leggi, svigorite e centripete, del regime prospettico; inoltre, non possiede, questo gesto che gode nell’abbracciare tutto, l’entusiasmo del bambino che, durante il primo viaggio in aereo, fissa a bocca aperta la città distesa sotto di lui al di là dei residui onirici della cortina sfilacciata delle nubi? E «poeta di sette anni» non era forse Nadar, che, stanco di stropicciarsi gli occhi per avere visioni, e dotato di un avveniristico apparecchio dell’era della riproducibilità tecnica, a bordo del suo pallone Le Geant fotografò per la prima volta la città dall’alto, ispirando un altro grande autore-bambino, Jules Verne, a compiere i suoi giri del mondo in ottanta giorni?

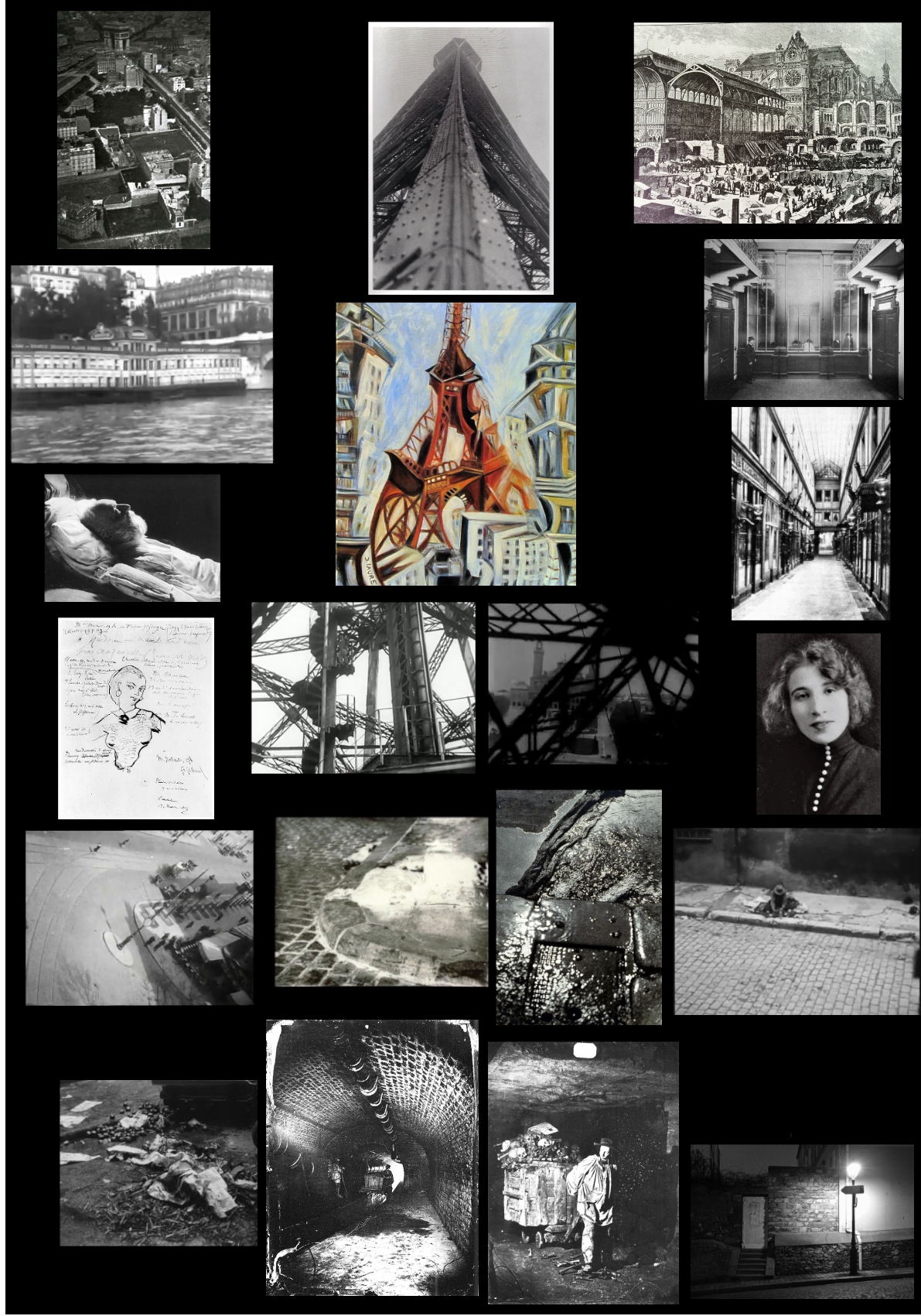

Il sorvolo, inoltre, è un’attività prestigiosa, eroica, perché non è esente dal rischio: anzi, questa quantità di pericolo la contiene sempre latente dentro di sé, come una minaccia certo, ma anche come una promessa: non c’è ascesi, infatti, senza caduta. Le immagini dei grandi sperimentatori come Moholy-Nagy o Germaine Krull non mostravano punti inediti e spericolati di edifici, strade, piazze? Fino al canale di scolo, preludio alle discese già descritte minuziosamente da Hugo che aveva passeggiato dentro il canale digerente della metropoli, il ventre di Leviatano, quella città che sta in basso e contiene gli spurghi, i rifiuti, i resti (anche sontuosi, come il sudario di Marat, un cencio che prima era servito come lenzuolo d’alcova e su cui erano ancora visibili, come un blasone, le iniziali dell’«amico del popolo») ossia, in un certo senso il suo incosciente (anche ottico)? E non fu di nuovo Nadar che, dopo la contemplazione dall’alto, si lanciò nella perlustrazione del basso, fotografando i dedali di questa seconda città, di questa Dite, folgorando con il lampo dell’apparecchio la spaurita umanità di sotto?

L’alto, il basso. La città visibile però, sta in mezzo. E per osservarla bisogna, come disse una volta qualcuno che la città la conosceva bene senza averla mai vista e forse proprio per questo, «andare sul posto ed esaminare tutto con i nostri occhi» (vedremo che questo non sarà del tutto vero) per poi sezionare la cosa vista secondo un procedimento di anatomia immaginaria che taglia non per indugiare sulla morta pars eletta a feticistico oggetto d’esame (e dove l’amore, in realtà, è del tutto assente, trasformato in attività critica) ma per rimettere insieme (raccord) le parti, i brandelli, secondo una prospettiva inedita. Lo sguardo si trasforma in pensiero. Stiamo facendo «del montaggio». Non è forse vero, come diceva Genet, che ogni meraviglioso sboccio di fiori belli e foschi si apprende solo a frammenti? (e che frammenti: un pezzo di giornale, una frase gettata lì da un conoscente, il canto di un detenuto).

Ricostruire topograficamente la città dieci, centro volte, attraverso i passages e le porte, i cimiteri e i bordelli, le stazioni e … proprio come un tempo si caratterizzava attraverso chiese e mercati. E le figure più segrete della città, quelle situate nelle sue parti più recondite: delitti e sommosse, i nodi cruenti nella rete stradale, le alcove d’amore e gli incendi [W. Benjamin, I Passages di Parigi]

Questo significa, in un certo senso, fare di Parigi ciò che l’Esposizione Internazionale faceva con le merci (che Benjamin ha illuminato del lampo dell’immagine dialettica che appartiene anche alla prostituta e al passage: le prime, infatti, sono oggetto e feticcio, la seconda venditrice e merce, il terzo casa e strada): raccoglierle in un immenso atlas, adottando però un diverso principio che preferisce alla semplice dell’accumulazione, il principio, superiore, dell’analogia. Sullo sfondo, ecco apparire tutti quei “pittori della domenica”, cronisti delle puttane, dei lestofanti e di «quegli originali sommersi e terribili che non affiorano mai alla superficie dei romanzi» ossia i diseredati e i poeti, i dandy e i cenciaioli, ma anche il detective e il fotografo; tutte loro, tutte queste figure pullulanti affioreranno dentro una città, che a partire dalla fine del secolo XIX, avrebbe trovato uno specchio capace di fagocitarla tutta intera, per poi restituirla in pezzi: il cinematografo.

A zonzo

«Scriverai un romanzo su di me, te lo assicuro»: non è Parigi a parlare, ma una delle sue ragazze terribili, una delle sue personificazioni fatali, Nadja, che con Breton consumerà «l’incontro con l’incontro, l’incontro raddoppiato» [M. Blanchot, La Conversazione infinita]. Il romanzo inizia con la frase «Chi sono io?»: l’autore troverà una prima, sconcertante risposta all’enigma, nel mercato delle pulci di Saint-Ouen, dove, fra oggetti «fuori moda, frammentari, inutilizzabili, quasi incomprensibili, perversi» s’imbatte nell’oggetto più perverso di tutti, un libro. Di Rimbaud. Breton non lo dice ma possiamo immaginarlo, tutto teso a sfogliare e sfogliare quelle pagine fatidiche, fino a imbattersi in quel luogo della “lettera al veggente” che recita, con caratteri di fuoco, «io sono un altro». Ma un altro chi? Un altro-Nadja, dato che alla fine della parte dedicata alla fanciulla Breton annota: «Sei tu Nadja? […] Non ti sento. Chi vive? Sono io solo? Sono io?».

Nadja è la fanciulla-tavolo da gioco, la fanciulla-bengala, la fanciulla con gli occhi puntati verso il futuro anteriore. In questo tragitto tutto di deriva che cerca di tradurre il flusso diretto della memoria, in una pratica di détournement fatta di spiazzamento e reimpiego, l’io del poeta, espulso da sé stesso come una capsula dalla navicella spaziale, si ritrova a galleggiare nello spazio infinito. Ma questa navicella non si trova nel cosmo, ma nel microcosmo metropolitano dove affiorano, invece di pezzi di satelliti e paratie di razzi, fotografie, che in un’archeologia della vita quotidiana e personale, il poeta ricercò e rimontò per anni con cura infinita.

Luoghi (Porta de San Denis; mercato delle pulci; una gioielleria); Ritratti (di amici: Eluard, Péret, Desnos); Dipinti (Braque, de Chirico, Ernst); Collage (gli occhi “di felce” di Nadja, a loro volta quello che si credeva essere l’unico ritratto esistente, anche se parziale, della ragazza); Objet trouvé (pubblicità Mazda; manifesto Les Aubes; programma del Teatro Moderno, che sostituisce la foto dell’edificio distrutto nel ‘25; stampa da un libro della Storia di Francia); Oggetti surrealisti (i guanti: il “doppio” fantasmatico di quello della dama nel romanzo e quello nel quadro di de Chirico; il mezzo cilindro bianco; il velo bianco annodato con pizzo della signora Sacco, veggente; la gamba di donna con calza del Museo delle cere); Documenti (estratto da La profanazione dell’ostia di Paolo Uccello; foto di una scena della rappresentazione del dramma Gli squilibrati). Il risultato è un montaggio di oggetti eterogenei che, come in un quadro di un Arcimboldo della vita moderna e surrealista, finiscono per formare un volto di donna: «Giovane, vestita molto poveramente…», Così fragile che, «camminando pare appena poggiare sul terreno», come un’altra «anima errante» (così definisce Nadja se stessa mentre Breton la chiama “spirito dell’aria”), la Gradiva di Jensen e Freud. «Curiosamente truccata, come qualcuno che, avendo cominciato dagli occhi, non ha avuto il tempo di finire, ma col bordo degli occhi nerissimi per una bionda» [A. Breton, Nadja].

All’inizio del romanzo Breton si imbatte nella Porte Saint-Denis che definisce «bella e inutile»: stavolta il padre del surrealismo si era sbagliato: la porta è invece un luogo fatale, che diventa simile ad un antro della Sibilla moderna se è vero che, sotto la sua arcata, Pierre Angelique capisce che Madame Edwarda è dio.

La porta di Saint-Denis le si ergeva davanti: si fermò. Io non mi ero mosso: immobile al pari di me, Edwarda aspettava sotto la porta, nel mezzo dell’arcata. Era tutta nera, semplice, angosciosa come un buco: mi accorsi che non rideva e che, ne ero ceerto, sotto il vestito che la velava, in quel momento era assente. Compresi allora – svaporata in me ogni ebbrezza- che Lei non aveva mentito, che Lei era Dio. La sua presenza possedeva la semplicità inintellegibile di una pietra. In piena città, rpvavo la sensazione di trovarmi in montagna di notte, circondato da solitudine senza vita [G. Bataille, Madame Edwarda].

Apollinaire dedica a Parigi un romanzo che contiene una vera e propria indicazione di metodo e che chiama (con la sua rabdomantica capacità di trovare il termine “giusto”), Le Flâneur des deux rives (uscito postumo nel 1919): in esso adotta la tecnica del collage che i pittori cubisti e Apollinaire svilupparono nello stesso momento e che, come si sa, consiste nell’introduzione, nell’opera, di pezzi, frammenti, oggetti prelevati direttamente dalla realtà. Questi reperti il poeta li restituisce come clichés dove il curioso si unisce al mitico in maniera fulminea. Il risultato è un ritratto di Parigi fatta di documents eterocliti (il catalogo dei libri; un documento cifrato) e di una topografia dietro alla quale si nasconde il ritratto dello stesso poeta: la prima parte del libro non è altro che una passeggiata attraverso i luoghi amati, ricercando quelle zone d’ombra favorevoli alla rêverie e all’immaginazione e imbibite della sensuosa materia del ricordo d’infanzia. La foto che apre il libro è, ad esempio, quella della Rue Berton (dove il poeta ha vissuto dal 1909 al 1912) accompagnata dalla descrizione di come era prima e dopo: il cammino costellato da vigneti era mutato in una strada periferica circondata da mura in rovina costellate di graffiti. Nello stesso tempo, ogni angolo di strada può contenere il meraviglioso nel quotidiano: in un giardino abbandonato c’è un teatro di legno dove si rappresentavano “passioni”; in un angolo dimesso, la casa di Balzac; poi, una fabbrica di gelati o un patio invaso, come in un dipinto di Delvaux, da statue di marmo che sembrano umane. Parigi che è il cuore pulsante della poesia Zona:

Ora tu cammini per Parigi tutto solo tra la folla | Ruggenti mandrie d’autobus corrono vicino a te | Alla gola ti serra l’angoscia dell’amore | Come se non dovessi mai più essere amato | […] Oggi tu cammini per Parigi le donne sono insanguinate | Circondata da ferventi fiamme Notre.Dame mi ha guardato a Chartres | Il sangue del vostro sacro cuore mi ha inondato a Montmartre | […] L’amore di cui soffro è una vergognosa malattia | E l’immagine che ti possiede nell’insonnia e nell’angoscia ti fa sopravvivere [G. Apollinaire, Zona].

Parigi come romanzo; Parigi città-montaggio; ma, anche, Parigi città percorsa: a compiere questo percorso sono tre sguardi simultanei, riorganizzati come quegli oggetti cubisti osservati simultaneamente da punti di vista contraddittori montati insieme: quello del turista con in mano il suo baedeker (libro rosso del borghese a spasso) e del perdigiorno che tira a campare nei boulevard periferici, nella festa mobile della città inesauribile; quello dell’operatore che, dotato di una cinepresa registra pezzi di vita, confidando nell’intelligenza di una macchina che consente, nella continuità della ripresa, la mimesi e lo scarto, l’appunto veloce e l’esclusione (o il ripensamento) frenetici, come anche il ritorno all’indietro. Anche temporale. Parigi è infatti, nello stesso tempo, la città già attraversata, già filmata, già vissuta, fino all’eccesso e all’iperbole: per parlare di essa, non occorre in effetti, nello stesso tempo, uscire di casa. Basta andare in Biblioteca, o in Cineteca. Alla visione diretta, si sostituisce la pratica d’archivio. Al turista e all’operatore operatore aggiungere un altro sguardo, quello del lettore selvaggio.

Riavvolgiamo, allora, il nastro: siamo nel 1841. Una coppia di amici, il narratore e un detective che possiede tutti i caratteri del monomaniaco (ad esempio, utilizza sempre un paio di lenti colorate anche di giorno) si spingono fino ad una miserabile viuzza parigina. Il narratore dice che congiunge la Rue Richelue con la Rue Saint Rouch e la descrive come un angolo sordido, attraversato da vicoli e svolte. In questo pezzo periferico di città la notte prima si era svolto un crimine atroce, che assurgerà agli onori della cronaca come i Delitti della Rue Morgue. A sorgere non è solo il cosiddetto romanzo di detection, ma anche un nuovo sguardo sulla realtà urbana: lo sguardo si spinge nella sordida periferia urbana (quando scrive che il posto si trovava molto lontano da dove lui e Dupin abitavano, il narratore ci offre la dimensione della città francese dal “centro” ai “bordi”: i due vivono infatti in una «bizzarra casetta guasta dal tempo» che «finiva di cadere in rovina» in una parte «remota e solitaria» del Faubourg Saint-Germain. Poe trasforma un’abitazione del centro in una specie di Casa Usher, e mostra la periferia come un dedalo di viuzze strette e sporche, che si affolla di gente curiosa, avida di conoscere il posto dove si è svolto un crimine (non inizia così Murder di Hitchcock, dove la macchina da presa, dopo aver inquadrato un vicolo attraversato dai topi, si muove lateralmente a mostrare la finestre di un palazzone periferico dove è appena accaduto un omicidio; nella stanzetta del crimine gli abitanti si affollano per vedere il cadavere che possiede una sinistra capacità di attrazione).

Nel lato opposto della città c’è il Faubourg Saint-Germain, dove vivono anche i Guermantes di Proust, e all’interno del cui circolo il narratore smania per essere introdotto; così vicini, così lontani: il giovane Marcel, scrittore in erba, nel terzo tomo della Recherche si era trasferito con la sua famiglia proprio in un’ala del palazzo della famiglia. Questa inattingibile prossimità da un lato rende difficile adattare il fiabesco della fantasticheria insieme onirica e feudale con la quale alimenta questa flora di serra (che è anche una fauna) che sono i Guermantes; dall’altra eccita il desiderio di essere ammesso nel loro circolo, antipodi della porta a lato. Il giorno dell’agognato ricevimento (l’occasione è un pranzo mondano), Marcel scopre che il salotto della duchessa è una vera opera d’arte (e, insieme, ospita una collezione d’arte: il giovane amateur sosterà davanti agli Eltsir del duca, assai più del dovuto, quasi un’ora), al cui centro sta Oriane Guermantes, opera d’arte essa stessa, segretamente imparentata con la Ginevra Benci di Leonardo. (Proust, Swann, Gilberte, Balbek che a Cocteau fanno pensare a Souann di Impressioni d’Africa di Roussel, l’antenato di Talù, e alla frase di Locus Solus: «Gilbert agita sulle rovine di Balbek l’antico sistro dispari del gran poeta Missir» [J. Cocteau, Oppio]).

Ritornato a Parigi dopo un soggiorno in una casa di cura il Narratore la trova drasticamente mutata dalla guerra. Al calar del sole, nel cielo appaiono bizzarre macchie brune che potrebbero scambiarsi per moscerini o uccelli: sono, invece gli aerei che vegliano sulla città Alle nove e mezza, a causa delle ordinanze della polizia, viene tolta ovunque la luce e la metropoli assomiglia alla Combray della sua infanzia. E il narratore pensa con dolcezza all’idea di dare appuntamento ad Albertine, se fosse stata ancora viva, per strada, sotto i portici, vedendola apparire d’improvviso nella penombra, mentre i raggi della luna indugia sulla neve che più nessuno spalava in boulevard Haussman come avrebbe fatto su un ghiacciaio delle alpi. Tutte le case, in quei giorni, erano buie ma a volte un’imposta rimaneva aperta e si poteva osservare, come una proiezione sullo schermo di un cinematografo, una proiezione luminosa, un’apparizione senza consistenza: «e la donna che, alzando bene lo sguardo, si poteva distinguere in quella penombra dorata, assumeva nella notte dentro la quale ci si sentiva peduti e dove lei stessa ssembrava reclusa, il fascino misterioso e velato di una visione d’oriente» [M. Proust, Il tempo ritrovato, p. 57].

Poe dice che Dupin «aveva una bizzarria»: innamorato della notte, vagabondava per la città deserta (oltre a fabbricarsi, di giorno, una oscurità posticcia nel suo intérieur). Egli si abbandonava al vagabondaggio in quell’ora cruciale che inizia con il crepuscolo della sera che è anche il titolo di una poesia di colui che di Poe fu traduttore, sensibilissimo critico e “frère”, Baudelaire.

I versi (che fanno parte di una sezione che si chiama non a caso “Quadri Parigini”), tratteggiano l’arrivo della notte come quello di uno spazio tempo ambiguo, dove l’orizzonte della presenza si eclissa e la città diventa permeabile ad una umanità diversa, amica del delitto: la sera, «incantevole e amica del delitto», giunge infatti silenziosa, come un animale da preda, «a complici passi di lupo», mentre «l’orizzonte si chiude lentamente come un’immensa alcova» e l’uomo (come immaginato poi da Bataille nella voce “Animalità” del Dizionario di Documents), si trasforma in belva. L’aria, intanto, si satura di miasmi, e nelle strade, fra le luci incerte sbattute dal vento, riprende la prostituzione. La città si rivela quindi essere un formicaio, un sotterraneo rizomatico dalle mille uscite imparentato con l’organico: le sue vene sono di fango, e si sentono qua e là (in una ipotrofia dell’udito e dell’odorato rispetto al menomato “ottico”), soffiare le cucine, abbaiare i teatri, ronfare le orchestrine. È giunta la notte, il tempo dei ladri, ed è «l’ora in cui i malati peggiorano. La Notte li prende, cupi alla gola». [Charles Baudelaire, I fiori del male].

La notte rivela, in Baudelaire, una città diversa, dove si spalancano passaggi segreti e misteriosi sentieri che danno su vie secondarie e pericolose: è la differenza che un altro amico delle tenebre, il poeta-ladro a suo agio nei luoghi di frontiera, Jean Genet, fa fra il “boulevard piatto e banale”, il boulevard di tutti, asfaltato (e filmato innumerevoli volte, dilavato dagli acquazzoni, punteggiato dalla trama dei lampioni a gas, o assorbito dalla notte) e quel “sentiero segreto” di cui i surrealisti cercarono di fornirci la topografia spettrale e che solo gli amanti sono in grado di aprire fra loro (con i loro profumi, la loro sete, le risate e le canzoni). La notte è anche la loro ora: notte magica del desiderio che diventa un fluido, una manna che scaturisce dagli occhi e si stende sul volto «un volto simile ai pini nelle sere di tempesta, un volto simile ai giardini in cui trascorrevo la notte: alberi lievi, la breccia di un muro, e cancelli, cancelli, sconvolgenti, cancelli ornati di festoni» [J. Genet, Notre Dame des Fleurs].

Nello stesso tempo, nella grande città, è possibile scomparire senza lasciare traccia per poi riapparire come cadavere una manciata di giorni dopo: è quello che accade alla grisette Marie Roget nel tragitto dalla casa della madre (in Rue Pavée Saint André) a quella della zia (in Rue des Dromes). In realtà la giovane non scompare nel nulla, ma si disperde nella folla, quel movimento tipicamente urbano e brulicante che si distende sulla città come una cortina e nella quale Hugo scorgeva un elemento metafisico, Engels l’espressione di forze latenti rimaste inattive e soffocate, e nella quale, secondo Benjamin, si sommano l’istinto gregario e l’agire riflesso. La folla, che per Genet non ha il senso della grandezza tragica e non obbedisce all’ingiunzione drammatica, è l’habitat del flâneur come l’acqua per quella strana sirena che Aragon incontrerà in una vetrina del Passage dell’Opera: ed eccolo apparire questa fatale figura della modernità: di ascendenza poesca, fu Baudelaire a schizzarne per primo i tratti, definendolo come una specie di peripatetico, un filosofo di strada, che medita senza sosta dentro il turbinio della grande città come gli amanti di Dante sono sbattuti da un lato all’altro, di notte, dalla buriana infernale. Ma il flâneur è colui che, blasé, ha imparato il training psicofisico per sopravvivere all’inferno metropolitano ed è a suo agio nella tempesta di impressioni violente.

Egli è l’eterno dannato a deambulare in preda ad una sorta di fascinazione mistica per l’angolo di strada qualsiasi; è l’osservatore della piazza del mercato, dotato di un sapere, di una capacità divinatoria vicina alla scienza occulta; è il raccoglitore degli oggetti passati di moda e l’amante delle costruzioni ordinarie (grandi magazzini, stazioni, costruzioni in ferro e, naturalmente, i Passages, che, non a caso, sono alcune delle “sezioni” in cui Walter Benjamin ha diviso quel gran monumento alla flânerie che sono i Passages di Paris); è il devoto delle chimere che, imbellettate e ornate con gioie posticce, sostano sotto la luce dei lampioni e sembrano arcane come gli idoli eterocliti di Gustave Moreau; egli, come i rampolli di nobile famiglia, non lavora e preferisce, al quotidiano e alla sua assenza di porosità, una seconda esistenza, che è quella prestigiosa della vita onirica. Turista nella sua stessa città, perdigiorno esente da obblighi, per lui, come per i devoti dell’hashish, ogni oggetto possiede l’intensità della presenza vivente. Egli, mohicano di Parigi per il quale la città è insieme foresta vergine e prateria, ultimo cacciatore nello scenario urbano gode della voluttà del numero, di questa bohème confusa e fluttuante, dominato da un rapace mimetismo da “uomo della folla”.

Moltitudine che, all’inizio di Notre Dame de Paris di Hugo, si riunisce per la Festa dei Folli, grande manifestazione popolare che culmina nell’elezione di un Papa. Notre Dame che diventa des fleurs, giovinetto di sedici anni ammantato dal prestigio del crimine nel romanzo di Genet: condannato, appare alle guardie ammantato di un’aura sacra, «simile a quella che avevano un tempo le vittime sacrificali, fossero esse un ariete, un bue o un bambino e ancor oggi hanno i re o gli ebrei» [J. Genet, Notre dame des Fleurs].

Zone

La Senna, superficie riflettente e mobile dove si riflette la città intera ci ricorda che Parigi è anche una città-specchio. E specchio trascinato, stendhalianamente, lungo il cammino, non era la vue Lumière, che proprio dalla città era omonima e di cui forniva l’aspetto rovesciato? Una volta riflessi sul letto del fiume gli edifici e i monumenti diventano miraggio (l’impressionismo francese e in generale il sotto-genere delle sinfonie di città nutrivano il più grande interesse per questa erratica poesia cangiante) e le loro immagini vengono restituite frante, frantumate, come nelle immagini scheggiate, inquadrate contemporaneamente da più angoli, del cubismo. La Senna non può allora che migrare dentro le immagini di quegli ultimi pittori della vita moderna che sono Auguste e Louis: i fratelli Luce dedicano al fiume la serie Panorama des rive de la Seine: nella terza “variante” (il libero gioco della serie era una prassi appresa da Monet), la cinepresa è fissata su una barca ottenendo così quel movimento di deriva infinita in diagonale così suggestivo, capace di unire all’arbitrio dello scivolamento la presenza “costruttiva” di un occhio meccanico e sapiente che sapeva intuitivamente dove collocarsi: un ponte, poi i palazzi della riva, i battelli ormeggiati, e i riflessi cangianti del fiume. Celine ne fa uno spurgo putrido, il doppio delle gallerie del metro, fogne elettriche:

Alla fine del tram ecco il ponte appiccicoso che si lancia sopra la Senna, questa grossa fogna che fa vedere tutto. Lungo gli argini, la domenica e la notte la gente si arrampica sui cumuli per fare pipì. Gli uomini, li rende cogitabondi sentritsi davanti all’acqua che passa. Pisciano con un sentimento di eternità, come i marinai. Le donne, quelle non meditano mai. Senna o no. Dunque al mattino il tram si porta via la folla a farsi schiacciare nel metrò […] La città nasconde fin che può le folle dai piedi sporchi nelle sue lunghe fogne elettriche. Torneranno alla superficie soltanto di domenica […] Intorno ai metrò, vicino ai bastioni sfrigola, endemico, l’odore delle guerre che si trascinano [L.-F. Céline, Viaggio al termine della notte].

Parigi ha sempre goduto della presenza di questi artisti selvaggi: davanti alla Senna finisce quello straordinario chant d’amour che è Tropico del Cancro di Henry Miller. Lo scrittore descrive esattamente dove si trova: sceso a pont de Sèvres, scrive, si mette a camminare lungo il fiume, verso il viadotto d’Auteuil: «lì il fiume pare un ruscello e gli alberi scendono fin sulla riva. L’acqua è verde e vitrea, specialmente dall’altra parte. A tratti passa una chiatta»; sembra l’Atalante di Vigo che all’improvviso diventa un quadro di Renoir: «Bagnanti in costume eran sull’erba a prendere il sole. Ogni cosa era vicina, palpitante, vibrante nella luce forte». E all’improvviso, seduto al tavolino di un bar vede sorgere davanti a lui non Parigi ma quell’altra riva, dove, con un ultimo colpo d’occhio, aveva visto «svanire i grattacieli in un barbaglio di neve. Di nuovo li vidi incombere, come quando partii. Vidi tutta la città distesa, da Harlem alla Battery, le strade formicolanti, la corsa della sopraelevata, i teatri che si vuotano». Dopo la sovraimpressione vagamente allucinatoria stimolata dal dorso pellicolare e mnestico del fiume che gli permette di essere nel lato di qua e in quello di là contemporaneamente, Henry sente la Senna scorrere dentro di lui, come una grande arteria silenziosa e tranquilla. Allora sperimenta una gran pace e può cogliere la musica del paesaggio, il suo significato: «Il sole tramonta. Sento questo fiume che scorre dentro di me, il suo passato, la terra antica, il clima mutevole. Le colline gli fan da dolce corona: il suo corso è stabilito» [H. Miller, Tropico del Cancro].

Il fiume, però, lo abbiamo visto, sa essere anche spietato. In Les morts de la Seine Peter Greenaway trasforma la Senna in una fabbrica di morte: il film è il racconto, ma anche la biografia, di quattrocento cadaveri ripescati dalla Senna fra l’aprile del 1793 e il settembre del 1801 e tradotti poi nella Morgue di Basse Goule. Lì due impiegati, Bouvard e Pecuchet dell’obitorio, fra un “lavoro in pelle” e l’altro, bevono, fumano, mangiano ma, soprattutto, fanno lavoro d’archivio: di ogni cadavere annotano nome, occupazione, indirizzo, ora e luogo dell’ultimo avvistamento, mentre Greenaway sovrappone la gelida evidenza della morte alle calligrafie lussureggianti del paintbox. Curioso: se avessero continuato con il loro lavoro indefesso ancora qualche decennio, si sarebbero imbattuti anche nella Marie Roget di Poe, ritrovata sulla riva del fiume che fronteggia la Rue Pavée Saint-André.

La descrizione di Poe è quella di un anatomopatologo e potrebbe appartenere a numerose delle immagini di Greenaway: parla del viso cosparso di sangue nerastro; del tessuto cellulare dal colore non alterato; dei lividi e dei segni di dita che si distinguono sul collo; delle braccia irrigidite con il particolare delle due mani, la prima contratta e l’altra aperta; e poi le escoriazioni, sui polsi e sulla schiena, probabilmente prodotte da una corda. Fino al dettaglio del pezzo di corda così profondamente penetrato nel collo da passare inosservato (se ne ricorderà Baudelaire, nel suo racconto dello Spleen di Parigi La corda?) Senna e morte, Senna e Morgue, si rivelano essere spazi contigui.

La Morgue viene anche descritta da Zola alla fine del capitolo XIII di Teresa Raquin e si può considerare un vero e proprio apparato spettacolare precinematografico, un Panorama che mostra, invece di un paesaggio spiegato, un corpo (o una serie di corpi) distesi, entrambi immobilizzati, il primo dalla fissità della veduta, il secondo dalla rigidità della morte. Quel ridotto si popolava, al mattino (una delle ore delle “funzioni”, prima che la gente andasse al lavoro), di una folla di “affezionati” che non mancava a nessuna di queste “rappresentazioni” e che apparteneva a tutte le classi sociali: dagli operai che accorrevano prima di recarsi al lavoro «con pane e attrezzi sottobraccio», alla donna della ricca borghesia, dal commerciante al vagabondo.

Sostavano davanti alla grande lastra di vetro (che Zola chiama «cristallo» e che da un lato scongiurava qualsiasi contatto diretto, dall’altro permetteva di osservare quei poveri corpi nudi, ordinatamente distesi, come dietro uno “schermo”) e, intanto, accadeva di tutto: alcuni facevano battute oscene, altri fischiavano, mentre i monelli «corrono lungo le vetrate e si fermano solo davanti ai cadaveri delle donne». Laurent, il protagonista, alla fine incontra, dopo quindici giorni di peregrinazione, Camille, l’amante che aveva ucciso e che era giunta nella Morgue dopo essere rimasta quindici giorni nell’acqua della Senna. Il naturalismo di Zola è implacabile quanto quello di Poe nel restituire un altro ritratto di annegata, anch’essa colta nel rictus della morte violenta: la faccia appariva ancora soda e rigida, con la bocca distorta in un riso sardonico; la pelle, aveva assunto una sfumatura fangosa e giallastra; i capelli stavano incollati alle tempie, e (dettaglio poesco), la punta di lingua nera si intravede fra i denti. Il corpo della donna macerato «si raggomitolava nella sua putrefazione» [Zola, Teresa Raquin].

Spazio contiguo alla Morgue è il mattatoio spazio altro che in quegli anni affascinava Ejzenstejn (Sciopero, 1923), Moholy Nagy (Pittura fotografia film 1925) Brecht (Santa Giovanna dei Macelli, 1929), e, naturalmente, Georges Bataille che in Documents sosteneva che il Mattatoio è legato alla religione perché i templi delle epoche passate erano a doppio uso, servendo, nello stesso tempo, alle suppliche e alle uccisioni? Il mattatoio adesso è un luogo tabù, evitato dal borghese che non sopporta, preda di un malsano bisogno di pulizia, i luoghi che possiedono il prestigio lugubre del sangue che scorre. A corredo del testo di Bataille per la rivista, alcune immagini di Eli Lothar: si tratta di una serie di fotografie di un vero e proprio tenero, buñueliano, “ritratto di mattatoio”: la prima assomiglia ad una frame de Un chien andalou: di mattina presto un uomo, davanti all’enorme porta dell’edificio, un borghese in abito impeccabile grigio, con una borsetta (dove custodisce la macchina fotografica?) si ferma vicino ad un mucchietto di viscere informi.

Quindi le altre: un macellaio, l’ “eroe” già ejzenstenjano del mattatoio, con i suoi coltelli, il grembiule, le mani lorde di sangue, le braccia muscolose e gli stivali di gomma; la porta chiusa da cui cola una larga striscia di sangue appiccicoso e un involto di pelli animali; il dettaglio di una testa di animale scuoiato; tre involti simmetrici, vicino al canale di scolo; quattro zoccoli in posizione ravvicinata; un gruppo di quelle stesse zampe tagliate e accostate davanti ad un muro nero; la massa informe dell’inizio, davanti alla porta aperta dove due operai confabulano vicino alle grandi tavole lorde di sangue; una pozza di sangue e una pelle scuoiata vicino al canale di scolo; una grande massa di grasso informe si accumula sul marciapiede.

Al mattatoio segue, in questo montaggio di frammenti eterogenei, il grande mercato coperto de Le Halles descritto da Zola nel Ventre di Parigi (1873) e nel film di A. Golitzine e Boris Kaufman (1927). Il libro descrive il grande mercato coperto come una enorme costruzione a metà fra il gotico e il vivente:

la penombra sembrava moltiplicare quella foresta di pilastri, aumentarne all’infinito le delicate nervature, le gallerie tronche» divisa poi in settori (il pollame, pesce, gli ortaggi, i fiori) ed ognuno di loro è un quadro di natura morta: per esempio, nel mercato dei fiori, alcune donne, come in una scena fiamminga, siedono davanti a enormi ceste piene di rose, dalie, margherite. Quando Cadine riesce a farsi assumere da una delle fioraie del mercato, diventa odorosa come una Flora dei bassifondi: «viveva in mezzo alle rose, ai lillà, ai garofani, ai mughetti». E quando Marjolin si avvicina per annusarla, e lei si lamenta e ridendo lo scaccia perché le fa il solletico, è un corpo divenuto radura odoroso che il ragazzo non si stanca, goloso, di perlustrare; finanche l’alito dell’amata sa di gelsomino e tutta lei era come un magnifico mazzo di fiori. Al mercato delle frattaglie i due conoscono Claude Lantier, il protagonista di un altro romanzo del ciclo, L’Opera. Lì ci si va per il gusto del sangue, «con la crudeltà dei ragazzini che si divertono a vedere le teste tagliate» [E. Zola, Il ventre di Parigi].

Il film inizia allo stesso modo del romanzo: mostrando i mezzi di trasporto che si dirigono verso il mercato quando è ancora notte fonda. Ma se in Zola sono i carri della Parigi ottocentesca, in Golitzine è il treno che arriva e trasporta le mercanzie che saranno poi assimilate dallo sterminato “ventre della città”. Grandi carcasse animali appena uscite dal mattatoio di la Villette e condotte su carri coperti vengono trasportati a braccia al mercato, dove verranno fatte a pezzi dalle mani abili dei macellai. La birreria ospita masse di lavoratori e giovani ragazze: un taglio di montaggio mostra il sorriso di una giovane prima dell’esibizione sterminata delle derrate alimentari: se Zola le aveva descritte pigiando al massimo sul pedale del naturalismo allucinatorio qui sono viste con il realismo implacabile del cinema documentario. All’apertura del mercato la strada diventa un’unica arteria transitata: alla carne seguono la verdura, i fiori, i pesci, fino alle frattaglie che ci ricordano che è ora di pranzo: la scena (vero e proprio topos già utilizzato in Berlin di Ruttmann, ma anche nell’Ulisse di Joyce), in un montaggio alternato, mostra un uomo occupato a divorare un pezzo di carne e l’accumulo di rifiuti alla fine della giornata. La fine del film avvicenda i muri costellati di manifesti pubblicitari di un palazzo in rovina con la panoramica a schiaffo di un bosco.

Altra “zona” di Parigi è Montparnasse, descritta dal film omonimo di E. Deslaw (1929) che inizia, come suggerito da Moholy-Nagy, con una serie di prospettive inedite su un angolo di strada affollata: al montaggio ritmico di automobili-passanti-tralicci-tram-ombre, segue la grande trama dei riflessi e una serie di sequenze di montaggio “della attrazioni”: quella dedicata all’erotismo delle statue (forme femminili di marmo inquadrate dal basso, porzioni anatomiche che terminano con una ciminiera che sbuffa del fumo); una serie di occhi (da pannelli di grafica pubblicitaria); uomini sandwich con le loro incongrue reclame; fino alla sequenza delle maschere e dei fantocci, variante ribassata e popolare della sequenza degli dei di Ottobre (1927). Il resto, è Montmartre: le bancarelle di quadri e libri, finanche una chiromante automatica che Aragon o Benjamin avrebbero potuto inserire nei loro libri su Parigi. Alla fine il frame della vita caotica di un quartiere tipico diventa un quadro come quelli che i pittori ambulanti vendono sui marciapiedi.

Punto nevralgico di Parigi è la Tour Eiffel, “barbara massa di ferro” eretta nel cuore stesso della capitale. Benjamin, nella sezione dei Passages dedicata alle Costruzioni in ferro monta insieme una citazione che parla dell’effetto di “figura di porcellana” causato dal gigantismo della costruzione, frutto dello spirito di un’epoca (capace di pensare solo nelle forme della pittura di genere e della filigrana) con un poema di Michel Chevalier che sogna un nuovo tempio di ferro fuso, una freccia tesa verso il cielo, un minareto sulla cui sommità spuntano le antenne dei telegrafi.

Le prime costruzioni in ferro servivano per scopi transitori legati a momenti funzionali della vita economica: la Tour Eiffel diventa non solo un elemento costruttivo formale e stabile, ma un simbolo moderno della “città che sale”: non l’aveva ritratta così il cubista orfico Delaunay, come un grande prora futuribile di materia duttile che emerge dalla quinta grigia dei palazzi come un uccello di fuoco, come un Salto Angel di acciaio fiorito? La torre sarà anche la protagonista delle trentasei “viste” cromolitografiche di Henri Riviere, nuovo procedimento di stampa litografica di immagini a colori e vero e proprio “giapponismo dell’età del ferro”. Un Panorama della Torre Eiffel è filmato da Edison durante l’Esposizione Internazionale del 1900, grande panoramica dove la costruzione si eleva al di sopra della folla assiepata.

L’organo specifico di questa trasformazione è, naturalmente, l’occhio: come annota Maupassant, beve la vita apparente, il mondo, il colore, il movimento, per nutrire il pensiero e tradurre l’immagine in idea. Anche i Lumière filmano la folla che si assembra per partecipare all’esposizione internazionale nella Vue Générale de l’exposition prise du Trocadéro, dove al profilo appuntito della Torre Eiffel si aggiungono i padiglioni e la ruota panoramica, in un contrasto quasi da cubismo magico fra cuneo e sfera. QQuesta torre “mobile” permette alla cinepresa Lumière di emanciparsi dalla sua pesante fissità grazie all’idea di sistemarla sopra l’ascensore della torre e creando un effetto ascensionale che sarà ripreso in senso inverso da un altro dei grandi poeti di Parigi, René Clair (il movimento contrario è un movimento di caduta, che fa provare allo spettatore la sensazione di volersi aggrappare allo spazio che si consuma letteralmente attorno a lui come sulle montagne russe dello sguardo).

In Parigi che dorme (1925) il protagonista, guardiano notturno della torre, si imbatte, al mattino in una città completamente deserta, come la Parigi di Cavalcanti, la Berlino di Ruttmann e la Mosca di Vertov. La città, si scopre presto che più che deserta è completamente spopolata; la causa, si scoprirà essere un raggio paralizzante creato da uno degli scienziati-maghi-sciamani tipici della seconda avanguardia francese. Il “ritratto di città”, in questo proemio straordinario che fa pensare ai lockdown di oggi, trasforma il ritratto di città in un orizzonte abbandonato simile a quelle strade di Atget che invece di registrare, come scrive Benjamin, un’aura diffusa (presente ancora nell’atmosfera da evocazione spiritica del dagherrotipo, con il suo alone oscuro e la forma ovale, da specchio oblungo poesco), la risucchia dagli spazi e dalle cose come l’aria pompata da una nave che affonda. La fotografia, come il cinema, è dispositivo capace di mostrare nuove regioni del visibile.

Jean-Paul Sartre descrive la città svuotata adottando il punto di vista di un francese della resistenza che si ritrova a camminare nella Parigi appena occupata dai nazisti alle quattro del pomeriggio. I boulevard sono deserti («non c’era nessuno sul boulevard Saint-Germain; nessuno in Rue Danton»); le saracinesche non erano nemmeno abbassate: l’impressione è quella di una città svuotata all’improvviso di ogni presenza umana; Il giorno è una domenica qualunque (ritorna l’idea di domenica presente nella Nausea), ma una domenica diversa, orrendamente parodica, un giorno di paralisi divenuto norma, che dura ormai da alcuni giorni, «soltanto un po’ più irrigidita del solito, un po’ più chimica, troppo silenziosa, già piena di corruzioni segrete» [J-P. Sartre, La morte nell’anima].

Scopriamo così la straordinaria e inconsapevole forza anticipatrice della sequenza del film di Clair: percorrere quelle strade deserte, fino al giorno prima sature di animazione e adesso svuotate di uomini e donne, quei monumenti ridotti all’improvviso a pura segnaletica insensata in un mondo morto (ma anche i corpi assenti, che immaginiamo chissà dove, non si sa se avviluppati in un sogno narcotico, prigionieri in un immenso campo di concentrazione o, semplicemente, per sempre scomparsi) significa, in un certo senso, vivere in uno stato di guerra in tempo di pace: dietro la finzione del dottore pazzo e del suo raggio paralizzatore delle coscienze, il cinema d’avanguardia francese aveva trovato l’ennesima efficace metafora di terrori futuri dove non c’era che «silenzio e vuoto a perdita d’occhio: un baratro orizzontale […] le strade conducevano in nessun luogo; senza uomini, si rassomigliavano tutte».

Ma c’è qualcosa che nel film di Clair è assente e che invece trova posto nella ricognizione di Sartre: qualcosa che ottusamente, in mezzo a quella desolazione, segretamente e ottusamente, scolora o fermenta: se gli abiti nelle vetrine “si scolorivano”, le mosche (avvisaglia della putrefazione) e la polvere avevano cominciato con il loro lento lavorio di alterazione: «una polvere farinosa si accumulava sugli scaffali. Lunghe tracce bianche imbrattavano i vetri […] Dietro i vetri era festa: le mosche ronzavano a milioni. Domenica. Al ritorno i parigini avrebbero trovato una domenica putrida afflosciata sulla loro città morta». Parigi si scopre, come Argo nella tragedia di Agamennone (e nelle mosche proprio di Sartre), infestata di mosche (che attrarranno Bataille e Boiffard in una foto famosa di Documents che mostra gli insetti sotto vetro. E sotto vetro sono i Parigini che si affollano in quell’immenso acquario mnestico che sono i Passages. Parigi è la città-galleria: galleria di quadri e galleria coperta: nel capitolo VII di Nanà, Zola descrive il Passage de Panoramas come un dipinto fauve: nella ressa provocata da un acquazzone,

Dietro i vetri imbiancati dai riflessi splendeva una violenta illuminazione, una cascata di luci, globi bianchi, lanterne rosse, trasparenti azzurri, file di lumi a gas, orologi e ventagli giganti fatti di fiammelle ardenti nell’aria; e mostre variopinte, l’oro dei gioielleri, i cristalli dei confettieri, le sete chiare delle modiste, brillavano dietro il nitore dei vetri, nel riflesso della luce cruda dei riflettori; mentre, nella confusione delle insegne verniciate, un enorme guanto di porpora, lontano, sembrava una mano insanguinata, tagliata e riattaccata a un polsino giallo [Zola, Nanà]

Aragon nel suo romanzo Le Paysan de Paris (dedicato al pittore André Masson, l’amico di Bataille che collaborerà a Minotaure e creerà il nume nietzschiano-dionisiaco di Acéphale) parte alla ricerca di un elemento di inafferrabile potenza, il “fantasma della modernità” (parola che come scrive Picabia si fonde in bocca prima di pronunciarla). I brandelli della veste sdrucita di questo spettro inafferrabile si incontrano in spazi peculiari: Aragon incontra questi “stracci della storia” nel dedalo del Passage de l’ Opera (in un rovesciamento del titolo dell’opera incompiuta di Walter Benjamin, che conosceva benissimo il testo, tanto da rivelare in una lettera a Scholem di non riuscire a leggere più di dieci pagine per volta, a causa del potere che il libro possedeva, di “parlargli” con troppa forza). La premessa, detectivesca e rituale a un tempo, è piuttosto semplice: «lo spirito dei culti religiosi al disperdersi con la polvere, ha abbandonato i luoghi sacri. Pero ci sono altri luoghi dove gli uomini si consacrano ad una religione profonda» [L. Aragon, Il paesano di Parigi], e si tratta di luoghi ipogei e coperti, «Corridoi di vetro con pareti rivestite di marmo, che attraversavano interi palazzi e ricevono luce dall’alto con eleganti negozi in successione, un passage è una città intera e tutto un mondo in miniatura» [W. Benjamin, I passages di Parigi].

Si entra così nel Passage, enorme acquario umano e “grande bara”, sfidando il sortilegio della “soglia stretta” dove penati meccanici o comunque generati dall’epoca sinistra della riproducibilità tecnica (fotografie, l’indiano meccanico che dispensa sigari, il distributore automatico di confetti e dolci) invece di domande fatali aspettano che il viandante si fermi assecondando una “distrazione meditativa” propedeutica al sogno e all’immersione in una serie “spettrale” di luoghi emblematici. Fra di essi, la casa di appuntamenti (Maison de passe, luogo deputato agli amori passeggeri e al passaggio dell’amore), i saloni dei lucidatori di scarpe e quelli dei barbieri, veri santuari della modernità, i bagni di vapore (che predispongono alle rêverie pericolose), il Caffè Certa (dove si incontravano i surrealisti), e la tenda di francobolli, che nei suoi fotogrammi in miniatura, contiene un invito al viaggio, come sapeva Warburg. Per descrivere questi luoghi Aragon non si limita al testo, ma, come in una specie di collage cubista (ricordando la prassi di Apollinaire), inserisce riproduzioni di cartelli pubblicitari, tariffe dei bar, pubblicità, e pezzi di giornale.

Seguono gli incontri con la “fauna eteroclita” di questo mondo “a parte” e indoor: il guardiano e sua moglie, chiusi nella guardiola di cristallo baconiana costruita nella terra di mezzo fra l’interno e l’esterno, prigionieri mitici condannati ad una doppia esistenza passiva fra i limiti del mondo conosciuto e quello dell’azzardo e dell’avventura; la prostituta della casa di appuntamenti, che conduce il narratore in un intèrieur composto da quadri che sembrano usciti da l’Alchimia del Verbo di Rimbaud, con statue passate di moda e specchi; una sirena che il poeta crede di vedere in una vetrina. Poi, come anche in Aniceto, si imbatte in una sfilza di personaggi fittizi, come Nana che gli parla come una sibilla moderna, rivelandogli la definizione chiave di “modernità”, ossia qualcosa che, immortale, possiede l’aspetto dell’effimero (non era, Nana, la piccola dea dei caffè concerto e del demi-monde, venere volgare che nel romanzo di Zola appare “volando” dentro uno scenario posticcio?). Effimero che, insieme al baudelariano Eteroclito e al poesco monomaniaco è uno dei tre aggettivi chiave dell’epoca.

A partire da questa parola il poeta crea un collage: Ephémére sarebbe infatti composto da F, Folie, M, Mort e R, Rêverie. Effimero è anche uno degli ingredienti che caratterizza il morbo caratteristico della modernità, il Tedio (lo aveva segnalato di nuovo quel sismografo sensibilissimo che era Baudelaire nell’incipit de Le Fleur du Mal). Se per Aragon il tedio è un occhio volante che osserva i passanti con una occhiata mobile, che non si fissa in nulla e che, appunto, è effimera, per Benjamin possiede un analogo carattere di movimento intensivo che si sperimenta quando non sappiamo quello che stiamo aspettando e, rovesciando l’assunto di partenza, è la soglia che conduce verso tutte le grandi imprese.

Cortázar con El otro cielo scrive il racconto definitivo sopra i Passage, diviso programmaticamente (come il suo capolavoro Rayuela) fra un lado de acá – Buenos Aires – e un lado de allá – Parigi. Le due città però, invece di trovarsi coinvolte, come nel romanzo, in un montaggio parallelo, sono sovraimpresse, liquefatte un sull’altra fino a diventare un’unica massa mnestica indistinguibile. Passages e gallerie furono, come racconta il narratore, “la sua patria segreta da sempre” e il Passage Guemes di Buenos Aires diventa un territorio ambiguo, una caverna del tesoro (curioso: Aragon utilizza lo stesso termine per definire il Passage de l’Opera) dove si cammina senza una direzione precisa sperimentando il gusto dell’erranza e che segna anche il luogo di passaggio dall’infanzia alla maggiore età e lo accompagna fino all’età matura, alla sua vita di uomo sposato, segnata dalla dittatura militare e dalla fine della seconda guerra mondiale. Quello argentino è un luogo indoor che però sostituisce alla copertura di vetro un «falso cielo di stucco» trionfo della simulazione barocca con «figure allegoriche e lampadari sudici» [Cortázar, L’altro cielo].

Anche il passage di Cortázar, come quello di Aragon, è un luogo equivoco, dove si costeggia il chiosco di riviste erotiche e ci sono ascensori che scendono fino al sottosuolo, dove si trovano le cliniche per le malattie veneree (questo spazio underground, seducente e vagamente criminoso, è rifiutato dalla ragazza che diventerà sua moglie, Irma). L’altro lato è quello del passage parigino (le gallerie Vivienne), el otro cielo del titolo, il territorio del sogno lontano dal mondo, dove «era possibile vivere senza orari fissi, a casaccio, secondo gli incontri e il caso». Lì il narratore vive un’esistenza avventurosa e si innamora di una di quelle fantastiche donne-faro surrealiste, sorellina minore di Madame Edwarda e Nadja, Joisiane. Lei è l’emanazione stessa dei passages, la fanciulla che si incontra all’imbrunire illuminata, come Marlene in Disonorata, dai lampioni a gas, vive nei sottotetti della galleria e fa la prostituta («la conobbi al principio di un inverno con premature nevicate, che le nostre gallerie e il loro mondo allegramente ignoravano»). Poi, come in un romanzo da serie noir, uno strangolatore, Laurent, inizia, in questo mondo clandestino, la sua serie infernale. Alla fine quello straordinario passaggio spaziotemporale si chiude, e il racconto accenna, con poche frasi senza speranza, ad una vita monotona e sempre uguale.

Il racconto di Cortázar è intervallato da due epigrafi di Lautréamont: «quegli occhi non ti appartengono… dove li hai presi?» e «Dove sono andati a finire i lampioni a gas? Cosa ne è delle venditrici dell’amore?». La prima frase ci fa pensare alla separazione, tipicamente novecentesca, alla schisi, tra occhio e sguardo: Roger Caillois avrebbe risposto così al poeta maledetto: «non gli occhi sono qui in questione, ma qualcosa di luccicante, enorme, immobile, circolare, portato addosso da un essere vivente, qualcosa che, in effetti, sembra guardare pur senza essere un occhio» [R. Caillois, Il mito e l’uomo]: il grande studioso si riferiva agli ocelli animali, come quelli che si trovano sulle ali delle farfalle; a noi fanno pensare allo sguardo impegnato nel sorvolo dell’inizio, stavolta, però, dotato di mille occhi che non sono occhi, di sguardi che non sono sguardi e che possono, divenuti cespuglio, scatoletta di sardine, aeroplano in fiamme dal quale spunta un piede di soldato miracolosamente intatto, far comprendere la visibilità espansa di uno sguardo anonimo che guarda dappertutto a partire da qualunque cosa, perché tutto è sguardo.

La seconda frase, con un tono che ricorda la malinconia sterminata di Villon quando si chiedeva dove fossero finite le nevi dell’anno passato, ci parla invece della sparizione di quella luce artificiale così peculiare delle città di fine ‘800, quella dei lampioni a gas, sotto la luce dei quali, come lucciole attirate dal chiarore, ci attenderanno per sempre Madame Edwarda e Joisiane, Divine e Nadja, la Dame créole di Baudelaire, con gli occhi più grandi degli schiavi mori, la Maga di Cortázar colta mentre si pettina davanti ad un ritratto di Eleonora d’Aquitania come la donna che visse due volte, ed Elsa di Aragon, a cui il poeta vorrebbe gettare ai piedi tutti gli usignoli e inventare, per lei, una rosa.

Ah, tutte queste signore, che sono tante Parigi più belle ancora! Ah, tutte queste creature meravigliose, che possiedono l’arte segreta di trasformare il prossimo angolo di strada in oasi ombrosa di recessi, la Senna in Niagara, il lampione in palmizio e il nostro cuore in Pietra Nera, occhio dell’Angelo incastonato nella Ka’ba dell’anima che è Parigi e Arabia, Boulevard e Deserto, terra odorosa e spazio infinito.

Testi citati

W. Benjamin, I Passages di Parigi, tr. it., Einaudi, Torino 2002.

M. Blanchot, La Conversazione infinita, tr. it., Einaudi, Torino 2015.

A. Breton, Nadja, tr. it., Einaudi, Torino 2007.

G. Bataille, Madame Edwarda, tr. it., Gremese ed., Roma 1981.

G. Apollinaire, Zona, in “Poesie”; tr. it., Newton Compton, Roma 1971.

E.A. Poe, I delitti della Rue Morgue in “Opere scelte”, trad. it., Mondadori, Milano 1984.

M. Proust, La parte dei Guermantes, in “Alla ricerca del tempo perduto”, tr. it., Mondadori, Milano 1987.

J. Cocteau, Oppio, tr. it., SE, 2006.

M. Proust, Il tempo ritrovato, in “Alla ricerca del tempo perduto”, op. cit.

C. Baudelaire, I fiori del male, in “Opere”, tr. it., Mondadori, Milano 1996.

J. Genet, Notre Dame des Fleurs, tr. it., Il Saggiatore, Milano 1996.

L.-F. Céline, Viaggio al termine della notte, tr. it., Corbaccio, Milano 1992.

H. Miller, Tropico del Cancro, tr. it., La Biblioteca di Repubblica, 2002.

E.A. Poe, Il delitto di Marie Roget, in “Opere scelte”, op. cit.

E. Zola, Teresa Raquin, tr. it., Einaudi, Torino 2015.

E. Zola, Il ventre di Parigi, tr. it., Newton Compton, Roma 1997.

J.-P. Sartre, La morte nell’anima, tr. it., Mondadori, Milano 2001.

E. Zola, Nanà, tr. it., F.lli Melita ed., La Spezia 1992.

L. Aragon, Il paesano di Parigi, tr. it., Il Saggiatore, Milano 1996.

J. Cortazar, L’altro cielo, in “I racconti”, tr. it., Einaudi, Torino 1994.

R. Caillois, Il mito e l’uomo, tr. it., Bollati Boringhieri, Milano 1998.