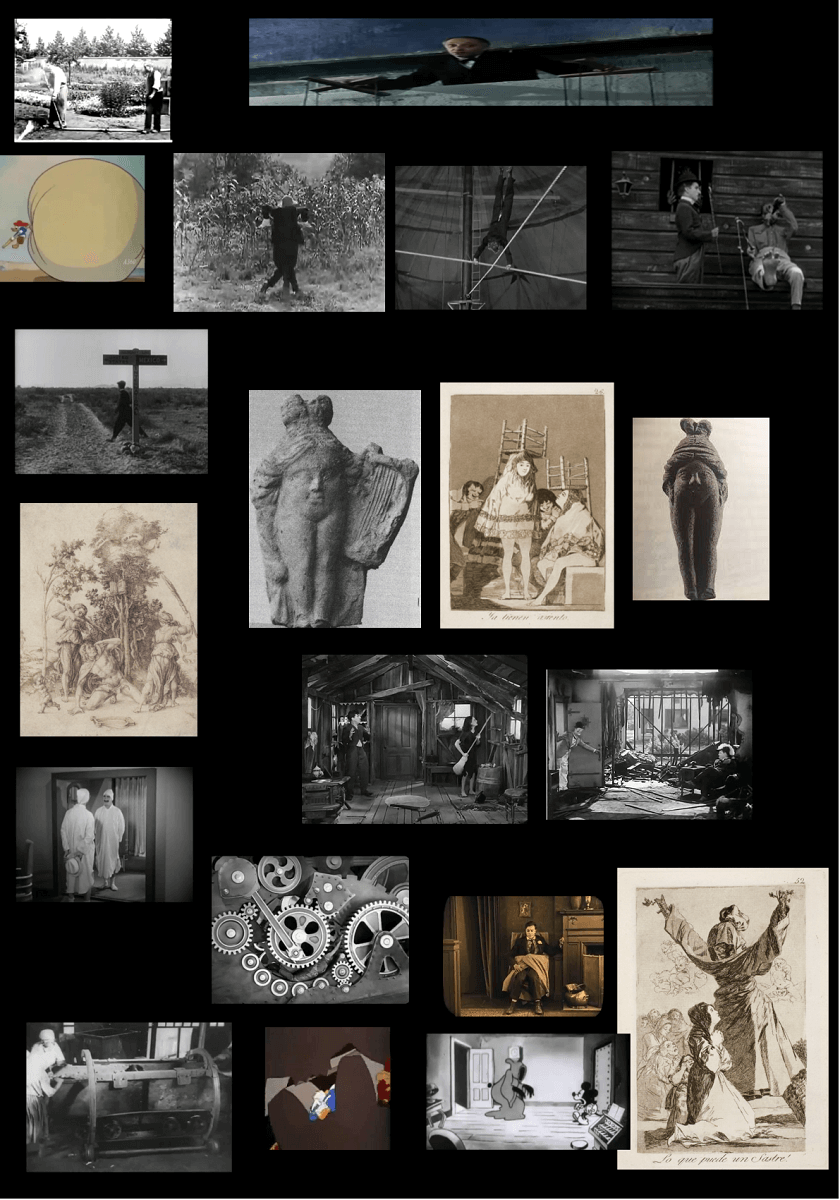

I primi tre decenni del secolo vengono scossi dalla comicità e dal riso come il corpo di una rana morta si contrae se irrorata di corrente elettrica durante gli esperimenti galvanici. Nel 1900 Bergson scrive Il Riso. Saggio sul significato del comico, ma i fratelli Lumière lo avevano anticipato: cinque anni prima girano L'Arroseur arrosè, libero adattamento per le neonate motion picture di una serie di vignette utilizzate negli spettacoli di lanterna magica (il delizioso corto di un rullo, citato da Disney nelle forme ipertrofiche del cartoon in Paperino Pompiere, venne interpretato dal loro giardiniere, Jean-Francois Clerc).

Questo frammento comico fittizio e riscostruito venne anticipato di un anno, dai 27 secondi di una “comic boxing” documentaria, primitiva e perfetta: fra le innumerevoli mini-performance che Thomas Alva Edison filma dentro lo scenario bidimensionale dei suoi studios Black Maria, ce ne è una che mostra la coppia di pugili-acrobati Glenroy Brothers, archetipo di tutti gli incontri di boxe comici del futuro. Nel 1896 Méliès gira La casa stregata, dove un bizzarro esploratore entra in una stanza i cui arredi magicamente mobili lo sottopongono a scivoloni reiterati con effetti esilaranti: la sedia che si muove da sola è un medium che anticipa altri strumenti di caduta come la «banana» o la «torta in faccia». Nel 1905 Freud scrive Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio che lega la battuta al processo primario e il riso allo scatenamento liberatorio di tendenze inconsce che altrimenti sarebbero rimaste represse. Quattro anni dopo (1909) Andrè Deed unisce il comico al pathos dello smembramento con il suo Troppo Bello: un gruppo di donne invasate e grottesche (che potrebbero apparire nel saggio di Bataille per Documents «Figura Umana») fa letteralmente a pezzi il corpo dell’alter ego del regista-attore, Cretinetti, che poi, grazie all’artificio della pellicola proiettata all’indietro (che utilizzerà anche Ejsenstejn per «rimontare» la statua dello zar fatta a pezzi dal popolo in rivolta di Ottobre) si riassembla magicamente e osiricamente. E pensare che un anno prima Pirandello aveva riunito in un saggio le sue riflessioni sull’umorismo: la seconda parte Essenza, caratteri e materia dell’umorismo descrive una peculiare attività dello spirito, «l’ avvertimento» (comico) del contrario», provocato quando si osserva una «vecchia signora goffamente imbellettata e parata di abiti giovanili»; il comico si trasforma in sentimento umoristico quando ci si rende conto dei moventi (tristi o triviali) che spingono la donna alla mascherata. Pirandello, forse senza saperlo, descrive il Capriccio 55 di Goya Hasta la muerte, che mostra il mock-heroic drama della toilette della megera agghindata mentre un trio di giovinastri ride alle sue spalle tappandosi la bocca.

In piena guerra mondiale Mack Sennett mette a punto il meccanismo del gag con i caotici streams di corpi coagulati come particelle di mercurio impazzite dei suoi Keaston cops, dove i volti caricati di Leonardo (il mezzo busto di uno dei keystone, Ford Sterling, che accentua lo strabismo mentre parla a telefono) si adeguano alla legge del campo medio o lungo, perfetto per un’azione che si sviluppa in lunghezza e non ammette il primo piano, psicologico e profondo. Con Sennet la mimesi che Griffith stava pazientemente adattando ai mezzi del cinematografo si frammenta nel parossismo della gag isolata, e il principio sovrano di raccordo per mezzo di scene articolate secondo un montaggio alternato-parallelo diventa scivolamento dentro il sogno di una persecuzione infinita, trionfante fuga nel campo lungo che (pericolosamente ipotetico perché contiene dentro di sé troppe coordinate simultanee) viene ricondotto dal cineasta nous alla logica ferrea di un destino che limita e obbliga a una traiettoria ripetuta e limitata (come succede ai pompieri che adesso ci sembrano incongruamente, teneramente comici, di Porter, muovono verso il pericolo percorrendo sempre il medesimo tratto di strada).

Nel frattempo con Sennett esordiscono Fatty Arbuckle, Chaplin e Keaton: gli ultimi due faranno coppia col primo, che i fan chiamavano the Whale, la balena, per le sue forme burrose e elastiche. Con Sennett Chaplin viaggerà nel tempo e cambierà di sesso prima di debuttare alla regia con Caught in the rain; soprattutto metterà a punto il suo Vagabondo eternamente errante, Pilgrim, che con un calcio all’indietro si scuote di dosso la polvere accumulata dei secoli con l’eleganza di un dandy degli stracci (e dei macelli) per poi, alla fine, inoltrarsi, dandoci di spalle, nella strada serpentina sempre identica, indolente cercatore dell’oro che si nasconde nelle mille dawn del futuro («dawn», alba: parola che precede la sua «passeggiatina» mano nella mano con Paulette Goddard in Tempi moderni). Keaton, un paio di anni dopo, nella stessa factory sennettiana, calibrerà i tratti del suo volto di pietra impassibile come una maschera Nō stupita e affina le sue doti di acrobata e «atleta del cuore»: da Butcher boy (1917), il titolo del suo primo film (con Fatty) a The Playhouse (film teorico e metacinenatografico sul potere del corpo comico come mutante), passano solo 4 anni.

E iniziano così i roaring twenties e opere come The Kid (1921), The Gold Rush (1925), The General (1926) e The Cameramen (1928). Nel 1927 Freud scrive il suo saggio L’Umorismo, dove descrive la grandiosa imperturbabilità dell’essere spacciato: umorista è il condannato a morte che, quando il boia gli ha stretto la corda al collo, e giusto un attimo prima di essere impiccato, dice: «che bella maniera di iniziare la settimana». Egli conferma così l’invulnerabilità dell’io, rifiuta di precipitare nella sofferenza del principio di realtà dimostrando che solo il principio di piacere lo rappresenta: le radici dell’umorismo succhiano la linfa dei processi regressivi. Nel 1927 esordiscono Laurel & Hardy (che girano tredici comiche in un anno) e con Battle of the Century (per Henry Miller il film più bello della storia del comico), scrivono il dizionario della nuova comicità delle torte in faccia, del mondo scivoloso e tracciano la fenomenologia della coppia comica perfetta e fulminante come un haiku zen. Insieme, Stanlio e Ollio sono due solitudini belle come l’accordo di un rametto di corallo con una stella danzante che, nel grattacielo dell’esilio di Liberty, diventano fiori elettrici capaci di trasformare il banale di una impalcatura in un giardino pensile.

Ma i comici di questo periodo formidabile sono numerosissimi: Harold Lloyd, umorista surreale, commercia con gli spettri della borghesia come una figura di Delvaux e mescola la suspence degli stunt dell’action movie con pose alla Lord Brummel; Charles Bowers, l’alchimista dei corpi animati amato dai surrealisti (It’s a Bird è un capitolo di Humor nero: riflessione sull’eccesso di automobili prima di Weekend-end di Godard, è inserito da Breton insieme a Viaggio sulla luna, Entr’acte e Nosferatu fra i 18 film surrealisti fondamentali); Harry Langdon, il bambino-vecchio preda di pulsioni primarie ed egotiche.

Intanto R. Claire e F. Picabia con Entr’acte (1924) utilizzano in maniera trasgressiva e schizofrenica ralenti e accellerato e, in generale, l’«intelligenza di una macchina» trasformando un corteo funebre in una sciarada alcolica: se la sequenza anticipa le riflessioni batalliane su riso maggiore e riso minore per il Collegio di Sociologia, tutto il film sembra obbedire ad una logica delle attrazioni dadaista che mescola la «velocità» di Picabia (che nel suo romanzo Pandemonium annota «tutto è velocità, anche la luce») con l’ascetismo intellettuale e la comicità metafisica di Clair. Quest’ultimo filma l’anno dopo un Viaggio immaginario (un po’ come se Viaggio attraverso l’impossibile di Méliès e la scena onirica di The Kid di Chaplin venissero combinati da un Dr. Tube psicopatico sopra la tavola di montaggio-anatomica del dadaismo): non è un caso che il giovane protagonista, vittima di metamorfosi dopo essere precipitato in un mondo sotterraneo, è salvato proprio dai comici e dal principio liberatorio del riso (un impersonator con la maschera di Chaplin gli permette di riacquistare la forma umana).

La decade si chiude con Un cane andaluso (1929): Dalì e Buñuel creano un collage di sequenze assurdamente comiche, perché il comico permette di aprire tutti compartimenti dell’irrazionale, gratificare il desiderio e oggettivizzare la concreta irrazionalità del mondo: lo sguardo che brucia è lo sguardo di chi ci osserva un attimo prima di cadere nel vuoto (perché è appena scivolato su una buccia di banana).

I comici degli anni ‘20, che sono anche cineasti e savi assemblatori-montatori, sanno che la società meccanicistica e alienata contro la quale oppongono il loro corpo sovrano che sempre «preferisce di no», hanno scoperto come stanare l’assurdo e il «sentimento del contrario» che si cela dietro le metafore goyesche del Capriccio 42 Tu que no puedes (due giovani si caricano sulle spalle degli asini) e il Capriccio 26 Ya tienen asiento (due fanciulle coperte da una veste trasparente reggono in equilibrio sulla testa una sedia di vimini, mentre una coppia di figure grottesche ride di loro).

Figure del comico e uso dei corpi

Nel suo Saggio sul riso Bergson suggerisce una serie di figure che possono essere applicate con profitto al cinema comico degli anni ‘20.

La prima figura è il «pupazzo a molla»: due forze contrarie si affrontano e lo spettatore sperimenta il piacere della ripetizione (teoricamente infinita) dell’effetto: Charlot lo aveva affinato in mille e una «strade della paura», fino a farne un principio di fuga infallibile: in The kid affronta un energumeno in un match di boxe improvvisato: a salvarlo è proprio la reiterazione della stessa microazione. Ovviamente l’effetto non è esente da una peculiare impressione «meccanica adattata sul vivente», che è un altro carattere del comico. In un’altra sequenza che potrebbe appartenere allo stesso gruppo, Buster Keaton sta scappando da un cane feroce: riesce a raggiugere la sommità di un rudere diviso in due (le due parti sono collegate da due travi di legno). Su questa sommità bella come una rovina classica di Piranesi, inizia il tragitto peripatetico dell’omino che si consuma tutto sul pericoloso margine estremo della casa diroccata, tragitto che potrebbe ripetersi all’infinito e assomiglia a una passeggiatina. Il rudere si incontra in un paesaggio idillico, simile alla campagna romana ritratta da Constable o da qualche altro pittore straniero fanatico del Grand Tour: come segnala Deleuze, Keaton inquadra la piccola e risibile azione comica in una grande forma e l’eroe minuscolo (si pensi a Go West) in uno spazio immenso.

La seconda figura è «l’effetto palla di neve» dove un evento insignificante cresce fino a convertirsi in una lotta o catastrofe di proporzioni inaudite. In The Adventurer la gag è esemplare: Charlot sta degustando un sorbetto su una veranda in compagnia di un’amica avvenente. All’improvviso rovescia senza volere il contenuto della coppa sulla scollatura di una donna enorme che comincia a divincolarsi come un elefante ferito. Il proprietario del locale cerca di aiutarla incorrendo nelle ire del marito: la gente ride; sorge un tumulto; arriva la polizia che, secondo gli schemi keystone, inizia goffamente e rapidamente ad inseguire l’omino (che si nasconde fingendosi lampada). La piccola palla gelata di sorbetto è diventata una slavina di corpi affannati, che sembrano guidati da un magnete. Charlot diventa il nous inconsapevole, il motore immobile di eventi dei quali è immune. Nella parte finale di Battle of the Century è la “risposta” di Ollio a un garzone di torte (il grassone ha pessima mira: invece di colpire l’opponente, la torta di panna montata termina sul culo di una ragazza elegante) che scatena la guerriglia urbana di dolci lanciati come gustosi colpi di mitraglia.

La terza figura bergsoniana è la «marionetta» governata da fili invisibili, che fa pensare immediatamente una delle sequenze celebri di The Circus: Charlot si improvvisa trapezista per far colpo sulla ragazza di cui è innamorato. Un complice lo assicura al soffitto del circo con uno filo di acciaio sottilissimo che consente all’omino goffi movimenti impossibili. Ma i fili possono anche essere invisibili: è il trionfo dell’uomo marionetta, dell’uomo pupazzo, come Keaton che si finge spaventapasseri in un campo di grano o Charlot che, sempre in The circus, si finge pupazzo meccanico sulla facciata del mirror maze di una fiera (fino all’uomo snodabile, alla marionetta perversa del Totò di Animali Pazzi).

Il corpo comico è il corpo delle perpetue metamorfosi che può: «Divenire Molti» (o tutti, come Keaton in The Playhouse, dove è, nello stesso tempo, compagnia di attori, bambino, anziano, donna, uomo, nero, bianco); «Divenire Animale» (sempre in The Playhouse Keaton è una simpatica scimmietta); può implicare un «Divenire Donna» dell’uomo (Chaplin in una primissima comica di Sennet) o mettersi nel posto dell’altro (in Liberty Stanlio e Ollio, seguendo un dettato assolutamente onirico, passano la prima parte del film a cercare di indossare i pantaloni dell’altro). Il corpo comico può anche assumere un aspetto commovente, che sarebbe capace di «toccare il pathos»: come suggerisce Ejzenstejn nel suo libro su Chaplin il pathos può essere definito come uno scavalcamento di frontiera. Alla fine di The Pilgrim Charlot, novello Parsifal «folle in Cristo» dell’East Side, si ritrova, con il suo passo saltellante, a cavallo della frontiera, con un piede negli Stati Uniti e un altro in Messico. L’omino è come tagliato in due: come dice de Rougemont, la strada dell’uomo separato o smembrato è il pathos, per sempre ribelle a quello che Bataille definisce come «gesto subordinato a una funzione».

Ultima (?) metamorfosi del corpo comico è «divenire corpo senza nome», o meglio, nome proprio cancellato con una X (ossia «una croce, una barra sulla quale mette un’altra barra»: il significante specifico, come spiega Lacan può essere cancellato e, nel contempo, continuare a sussistere come tale). In Any old port Stanlio e Ollio giungono in un albergo e devono riempire il libro dell’affittacamere con i loro nomi: ovviamente il primo a firmare è il grassone, che allontana l’amico con una spinta e con aria tronfia pone il suo nome vero. Quando tocca a Stanlio, prima rovescia maldestramente il calamaio sul libro, poi cerca di pulire tutto cancellando con il nero seppia dell’inchiostro i nomi della lista; quindi strappa le pagine macchiate, ne fa una palla e la consegna a Ollio, che la tiene in mano come il padre farebbe con il pannollino lordo del figlio, davanti allo sguardo cattivissimo dell’albergatore. Alla fine, Stan firma con una X, unico nome possibile per quest’uomo semi-notturno, mal equipaggiato intellettualmente, che ha barattato con l’angelo la sua insufficienza cronica di reale con uno stato stuporoso, abbozzo di un ritmo di vita magica.

Il corpo comico è il corpo distruttore dell’abitazione che il borghese «incastellado» (Benjamin) ha eletto a sua dimora. Se in quegli anni l’architettura organica cominciava a mettere a punto un’idea di costruzione in continuità, rivelando, come un organismo, «l’interno del seme», comici come Keaton (The boat, con la scena iniziale della barca costruita nel salone, che quando viene tirata fuori dal portone troppo stretto si tira appresso tutta la casa), Stan Laurel (Helpmates, dove Stanlio distrugge la casa dell’amico riducendola a quattro pareti bruciate e pochi oggetti d’arredo; il finale è straordinario: il grassone si siede sul divano superstite e apre un giornale fingendo che la casa sia ancora intatta, prima che un fulmine e un acquazzone intervengano per rovinargli anche quest’ultimo, superstite, piacere borghese) e Chaplin (in Work il vagabondo si salva dalla caduta di una casa rifugiandosi in una stufa di metallo) sono tutti architetti folli che sventrano i muri di contenzione, tolgono, perdono, gettano via o occultano dentro i pantaloni, quella «pietra scartata diventata testata d’angolo» deputata a sostenere l’intero edificio. Casa che diventa stregata (gli esempi sono infiniti, da The Haunted house di Keaton al corto dello stesso nome con Mickey Mouse): l’omino faccia di pietra scopre che si tratta di esseri umani mascherati, realizzando la profezia (di nuovo), di Goya, che nel Capriccio 52 mostra il popolo superstizioso in ginocchio davanti ad un essere mostruoso; se si osserva bene, capiamo che si tratta di un manichino rivestito da un sacco di iuta. Il commento di Goya è lapidario: «Lo que puede un sastre», quello che può un sarto.

Il corpo comico è anche il corpo che usa in maniera inedita gli oggetti: se Chaplin apre la sveglia che un cliente gli ha portato per impegnarla (in The Pawnshop) replicando l’attività creativo-distruttiva del bambino baudelariano (che apre il giocattolo per cercarvi l’anima), o in preda alla fame cuoce e divora golosamente una scarpa (in The gold rush) Keaton sembra più saggio: comprende o ha saputo leggere con più attenzione il Libro della natura (Charlot ne avrebbe utilizzato le pagine per attizzare il fuoco, o lo avrebbe cotto e mangiato: avrebbe «mangiato la lettera») e non crede nel feticismo magico della merce (non lotterebbe, ad esempio, come Chaplin, contro la catena di montaggio, ma si sforzerebbe di modificarla e trasformarla in qualcosa di diverso e più umano: una giostra o uno scivolo). Si tratta solo di adattare gli oggetti a un contesto nuovo, e a leggi nuove, trasformando anche l’organico in strumento utile (in The Navigator utilizza un pesce-sega per tagliare una cima e un pesce spada per difendersi contro un predatore; in Cops collega un guanto di boxe a un pantografo, colpendo un vigile urbano) fino alla creazione di (piccole o grandi) macchine celibi dadaiste e rousselliane, barca, casa «elettrica», o cinema dove Sherlock Junior viaggia da una inquadratura all’altra.

Sorridere nella bocca dell’inferno

Se il riso ha una morale è, forse, che si può ridere (o almeno sorridere: il sorriso, che delle risa è il casto cominciamento, la tenera aurora) dappertutto, anche all’inferno.

Pier Paolo Pasolini in Petrolio conclude la Visione del Merda, lunga “sequenza” dantesca-auerbachiana divisa in «gironi» e «bolge», con una bizzarra statua, che chiama il «Mysterion del Quadraro»: si tratta di un simulacro, di un «mostro muliebre» con due gambe tozze e una testa al posto dell’inguine che regge con la mano destra un bastone simile a un membro virile. Il riferimento è, ovviamente, alla «Baubò» che fece ridere Demetra in lutto con un gesto osceno, piccola divinità classica del motto di spirito rappresentata proprio con il volto al posto dei genitali. Sull’alto scalino sul quale l’idolo è posto, c'è un’iscrizione: «ho eretto questa statua per ridere». Il simulacro non a caso, è di poroso tufo scuro: non scriveva Benjamin nella parte del suo Denkbilder, epifania di viaggi dedicata a Napoli che il poroso permetteva una specie di commercio solidale e di apertura collettiva e plurale fra gli uomini, luogo dove il sacro e il profano si mescolano? Attorno alla statua, però, non ci sono le turbe del popolo sottoproletario «creatore» e «vivente» che Pasolini amava, ma una piccola folla di gente «distratta, seria, costernata». Se il riso possedeva una funzione risolutrice di crisi cosmiche adesso, secondo Pasolini, scomparsa la possibilità dell’iniziazione (tipica delle società millenaristiche contadine), l’uomo è condannato alla riproduzione di pattern (i bambini entrano nella società già iniziati). Ieri (nel libro siamo agli inizi degli anni settanta che, in Italia, segnano l’alba della società dei consumi) e ancor più, oggi (epoca dei sorrisi dietro o davanti lo schermo di un cellulare nella posa stereotipa del selfie), il riso ha forse perduto per sempre, almeno in occidente, ogni possibilità di sacralità rivitalizzante. Gli anni ‘70 erano gli anni, per Pasolini, dell’abiura della trilogia della vita e di Salò, che trasporta la macchina infernale del marchese de Sade all’epoca del fascismo e dei campi. Erano anni, quelli, dove i giovani avevano cominciato a smettere di ridere, imparando a sostituire il loro volto allegro, sincero, naturalmente bello, con la maschera laida del consumista, dell’arrivista, del borghese.

Robert Antelme in una bellissima pagina del suo diario di prigionia La specie umana, racconta di quando, a Buchenwald, si riunisce con altri prigionieri in uno dei casermoni del campo. Si erano dati appuntamento, di notte, per recitare o cantare alcune canzoni. Prima, si trattava però di ricordarle: uno iniziava con un verso e se non ricordava il successivo lo chiedeva a un compagno. Presto, il testo, come il vestito di Arlecchino, era così ricostruito: la somma dei ricordi, dice Robert, è anche una somma di forze. A questo si aggiungevano, preziosissimi, numerosi lacerti di cartone sui quali un compagno di nome Lancelot aveva trascritto interi poemi e, morto qualche giorno prima della riunione, era riuscito a nascondere nel magazzino della fabbrica. Piccoli lacerti, piccoli coriandoli di parole salvati dal fuoco del terrore, nonostante tutto. Giunge la notte della lettura collettiva: quelli che cantano o recitano, devono subire su una piattaforma. Il primo, Francis, è nervoso, intona la poesia con un filo di voce, ha lo sguardo fisso e si sforza tutto il tempo di separare le parole e recuperare il ritmo corretto della dizione (altrove Antelme accenna ad un’usura speciale, nel campo di concentramento, della lingua, che è diventata fango, eruzione della materia e bile delle parole: «bocche dalle quali non esce più niente di ordinato e che cercano di dire un numero di cose disparate nello stesso tempo»). Segue Jo che, più abile o sfrontato, canta una canzone: lentamente, anche gli altri cominciano a intonarla. Presto un altro uomo, e poi un altro, salgono su quella piccola pedana di legno. Presto, tutti partecipano. Anche quelli che seguivano stremati sulle brande, si alzano per ascoltare e cantare insieme agli altri un pezzo di canzone o poesia (con la felicità con la quale mangerebbero, ed è tremendo dirlo in quel regno nero della fame, un pezzo di pane). Se in questo momento, scrive Antelme, qualcuno (un kapo? un SS?) fosse entrato nel casermone, sarebbe stato testimone di una strana visione: tutti sorridevano.