«L’uomo non ha ancora ricevuto il privilegio dell’eclissi,

questo potere che possiede la notte

di illuminarsi di un giorno elettrico».

(A. Breton sul n. 7 della rivista «Minotaure»)

Cominciamo dal basso. Un flaneur di tipo particolare, Tom Shaw, poliziotto della sezione omicidi di New York ripete, ogni notte, la stessa azione: verso l’una, dopo aver terminato il servizio, compie una lenta passeggiata lungo il fiume.

Ad attrarlo è la solitudine della città deserta e, ancor di più, la grande cupola del cielo notturno, tempestato di stelle. In una notte che dovrebbe essere come tutte le altre, si imbatte in qualcosa di radicalmente nuovo, “evento” senza causa apparente che provoca lo sviluppo labirintico dell’azione: all’improvviso il detective abbassa lo sguardo, secondo i modi di una plongèe in soggettiva tipica di chi è abituato a seguire delle tracce: agli astri si sostituisce, allora, una sequenza di oggetti luminosi e emblematici che si accumulano caoticamente sul selciato: una banconota, poi un’altra quindi un anello luccicante e, infine una borsetta.

Secondo la logica della pars pro toto, che il racconto di detection ha prelevato direttamente dall’antico pensiero arcaico, alle parti deve seguire un corpo intero che con le prime è direttamente posto in relazione: ecco apparire, così, una magnifica ragazza, ninfa fluviale ossessionata dalle stelle che, fisse nel cielo notturno, occhieggiano un messaggio misterioso destinato solo a lei. La giovane getta le scarpette al suolo e sta per lanciarsi dal ponte: è, questo, l’incipit de La notte ha mille occhi che Cornell Woolrich scrisse sotto pseudonimo (e, anche, dell’omonimo film noir di John Farrow con Edward G. Robinson).

Nell'introduzione al suo poema scientifico Eureka (grande saggio sull’universo materiale e spirituale, che Poe considerava il suo capolavoro e nel quale affronta l’argomento della genesi e della distruzione finale del cosmo), l'autore de Il Corvo suggerisce la giusta maniera di sincronizzare il corpo all’occhio. Asceso fino alla sommità dell’Etna (come avrebbe fatto, qualche decennio dopo, a dorso di mulo e con una cinepresa in spalla, Jean Epstein) racconta che l’osservatore rimane impressionato per «l’estensione e la varietà della scena». La semplice visione frontale non è però sufficiente: il poeta immagina quindi un movimento di diverso tipo di natura più complessa, dove l’osservatore, «girando sui suoi talloni», riesce ad abbracciare il panorama nella sua unità. Il corpo del poeta diventa così un corpo-macchina da presa impegnato in una panoramica circolare, movimento con il quale la cinepresa si muove sul suo asse ottico permettendo non solo la relazione fra il campo e il suo fuori campo immediato, ma proporziona una rivoluzione rapita di tutte le cose attorno al punto di vista centrale.

In un dittico di Fragonard composto da L’altalena e Il gioco della mosca cieca (entrambi a Washington) scopriamo che, in un giardino prensile straordinariamente elevato, la giovane curiosa con il cannocchiale del quadro di destra non punta il suo strumento ottico verso il nord delle montagne innevate dietro di lei, ma verso il nord ovest della luna coperta da un velo di nubi violacee presente (grazie ad un interessate uso in Fragonard, del fuori campo assoluto che si scopre relativo) nel secondo quadro del dittico. La fanciulla amante delle distanze siderali fissa il suo sguardo curioso, potenziato della lente, verso la notte dell’astro («north by the west»: non era questa la direzione suggerita da Daney quando, rileggendo Hitchcock, diceva che per raggiungere il nord, il monte Rushmore dell’epilogo di pietra e dello scioglimento dei conflitti, bisognava passare sempre per l’ovest, il luogo del fotogramma, della carne sconosciuta del film?).

La luna, come scrive Eliade, cresce e scompare, e incarna così il pathos di una temporalità decadente: il satellite possiede una storia patetica, in un eterno ritorno alla sua forma iniziale che la trasforma nell'astro dei ritmi della vita. La line of grace dello spirito di varietà rocaille diventa ierofania selenica che si impadronisce del paesaggio provocandone l’estasi o la “musica” (la cascata e lo zampillo d’acqua) e l’affascinante osservatrice, con il movimento del cannocchiale che si sposta dal nord al nord ovest, incarna il vai e vieni del pensiero e della sua modulazione attraverso quella che possiamo immaginare come una terza ottica cinematografica: lo zoom.

Goethe racconta come W. Meister viene condotto da un astronomo lungo una «scala a chiocciola» fino alla sommità del planetario, una «terrazza aperta su una torre circolare». La notte era «chiara, brillante e radiosa» e si potevano osservare tutte le stelle del firmamento. Wilhelm, davanti allo spettacolo del cielo stellato, impressionato (come la fanciulla di Woolrich) «chiude gli occhi»: l’immensità cessa di essere sublime quando supera la nostra capacità di comprensione e minaccia di annientarci. O meglio: il sublime è quella forza che da un lato eleva la mente verso la magnificenza della natura, dall’altro è la manifestazione repentina di tutte quelle forze che sfuggono al controllo dell’uomo e di fronte alle quali egli sperimenta il solecismo dell’uomo arcaico, forma mista di attrazione davanti allo spettacolo della distruzione e repulsione davanti al non padroneggiabile della convulsione e della morte. Wilhelm osserva tutto attraverso una figura cinematografica che è quella del campo e controcampo.

Anche Hugo vede qualcosa da un planetario. Il grande poeta romantico, dopo aver avvicinato l’occhio al visore, davanti al cosmo, immagine dell’insperato e mappa dello sconosciuto, ammette di aver sperimentato qualcosa di simile all’Orrore Sacro. «Orrore» dice, «Sacro Orrore», ripete: davanti a questa “soggettiva traballante” viene alla mente, allora, il duplice grido del Kurtz conradiano, che, disteso in una scialuppa di fortuna nel cuore di tenebra dell’Africa negra, grida, nel vertice dell’agonia, «The Terror, the Terror», occhio socchiuso che in una frazione di secondo ricapitola tutto il suo passato.

L’occhio curioso del detective, l’occhio panoramico di Poe, l’occhio siderale della fanciulla rocaille di Fragonard, l’occhio chiuso di Wilhelm, quello vertiginosamente aperto di Hugo, e quello socchiuso di Kurtz mostrano una vera e propria “lista cinese” dell’occhio affascinato e sussurrante come un’orchidea davanti allo spettacolo della notte schiusa.

Una lista che dobbiamo immaginare come una cascata (pietrificata come quella di Oaxaca, in Messico o dipinta, come quella nella camera da letto di un imperatore cinese, cancellata perché il rumore dell’acqua non permetteva al sovrano di dormire) dove, dietro ognuna delle sue sinuose pieghe ondose, raggelate in un brivido di pietra liscio come maschera funeraria di cera o l’interno di una palpebra, si nasconde un occhio. Il cosmo diviene così, all’improvviso (e questo è evidente nel ritmo impresso alla Tavola) analogon del passage coperto. Come scrive Benjamin «un mormorio di sguardi riempie i passages. Non c’è cosa che non apra un piccolo occhio dove meno se lo si aspetta, lo socchiuda ammiccando e, quando lo osserviamo da vicino, è scomparso. Al mormorio di questi sguardi presta lo spazio il suo eco».

A questi sei occhi ne aggiungiamo un settimo che è quello metafisico del poeta, scrittore e filosofo argentino Macedonio Fernandez, per il quale «no todo es vigilia la de los ojos abiertos» (occhio, anche, innamorato: non era per amore della moglie scomparsa, Elena, che Macedonio, in La ciudad Ausente di Ricardo Piglia, crea la «Maquina para repetir relatos», grande dispositivo vivente che crea finzioni infinite?).

I sette occhi rimandano anche, secondo un’analogia segreta, ai sette elementi capitali di Max Ernst: se proviamo ad associare ogni occhio a ciascuno di essi, vediamo che la sovraimpressione è perfetta. Fango (detective che fissa il selciato); Acqua (fanciulla siderale: la luna è collegata proprio all’acqua); Fuoco (Poe, che osserva il mondo dalla sommità di un vulcano); Nero (Wilhelm e gli occhi chiusi davanti al cielo stellato); Vista (Hugo e la mappa dell’informe); Sangue (i riti innominabili di Kurtz); Elemento sconosciuto (Macedonio e la metafisica), ma la lista è, ovviamente aperta. Si potrebbe aggiungere, ad esempio, lo sguardo color dell’agata, di un gatto (Baudelaire lo conosceva benissimo): come scrive Godard in Addio al Linguaggio, l’uomo, cieco per l’attività della coscienza, è incapace di vedere il mondo: lo spazio del fuori può essere conosciuto solo dallo sguardo di un animale.

L’elemento sconosciuto del settimo occhio rimanda, inevitabilmente, all’occhio dell’immaginazione materiale di Bachelard capace, attraverso un movimento che possiede la lentezza della germinazione, non di “formare immagini” (“filosofia della composizione”, propria dell’immaginazione formale), ma di “deformarle” e “cambiarle”, ossia passare da una immagine presente ad una assente, un’ “immagine aureola” (o auratica) che, occasionale e fuggitiva, esplode provocando la migrazione centrifuga di immagini aberranti in un vero e proprio cinematismo spirituale. Che occhio ricettivo è mai questo! Occhio della fantasticheria e dell’Invito al viaggio, che salta a “rayuela” fra le trappole che un demiurgo scherzoso, autore delle copie infinite dell’apparenza, ha lasciato un po’ dappertutto come trompe l’oeil e, curioso, si avvicina con muso di topo al formaggio blando di Dalì, camembert osceno e soave come carne di donna marocchina amata da Delacroix, che attira verso un’immagine che è, insieme, buco che assorbe, mano che indica e occhio colpito, tumefatto e violaceo, come un fiore o un tubero, colpevole di aver gettato uno sguardo come si getta a lato, sul pavimento, un indumento per rimanere nudi.

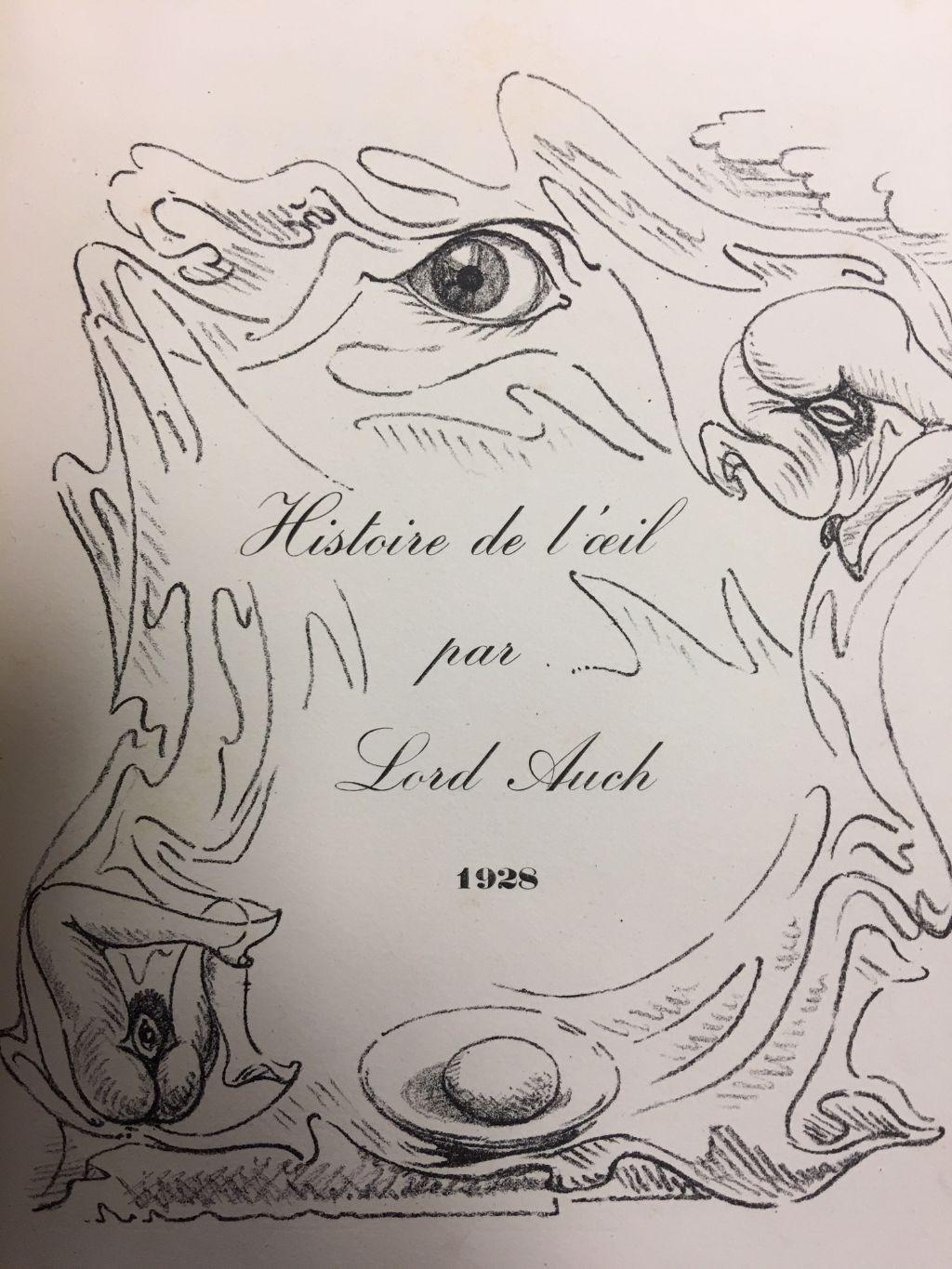

Che ce ne faremo, allora, di tutti questi occhi? «Occhi, occhi», non gridava forse Coppelius ne L’uomo di Sabbia di Hoffmann analizzato da Freud (che per primo indirizzò il suo occhio verso l’arcipelago dell’inconscio)? Se ne potrebbe tentare una Histoire, come fece Bataille, per il quale l’occhio era insieme globo - organo - soffice biglia traslucida da inserire nella vulva della giovane morta (Oeil interminabile e “ghiotto” a cui Bataille aveva dedicato anche una voce nel dizionario di Documents, commentato da un disegno di Grandville, il pittore amato da Benjamin). O meglio, registrarne, attraverso la Tavola, le Memorie: l’occhio davanti alla notte, l’occhio impegnato in una catabasi dello sguardo che passa dall’abisso ctonio al cielo stellato del cosmo: il grande occhio della notte possiede, necessariamente, la memoria di un cieco (Derrida) che però, all’improvviso, ha cominciato a vedere.

Un occhio come questo non ha bisogno di protesi, degli oggetti della misurazione e della visione a distanza che ha infatti tirato al suolo (come una diversa Malinconia di Durer, quadro che rilassava un altro occhio rapace, quello di Des Esseintes nel romanzo di Huysmans) e che, le ali insonni di volo, dentro le quali soffia una tempesta perpetua (come un diverso Angelo della Storia di Klee-Benjamin), volge gli occhi, invece che verso il passato in rovina, verso l’alto di cui contempla lo spettacolo metamorfico.

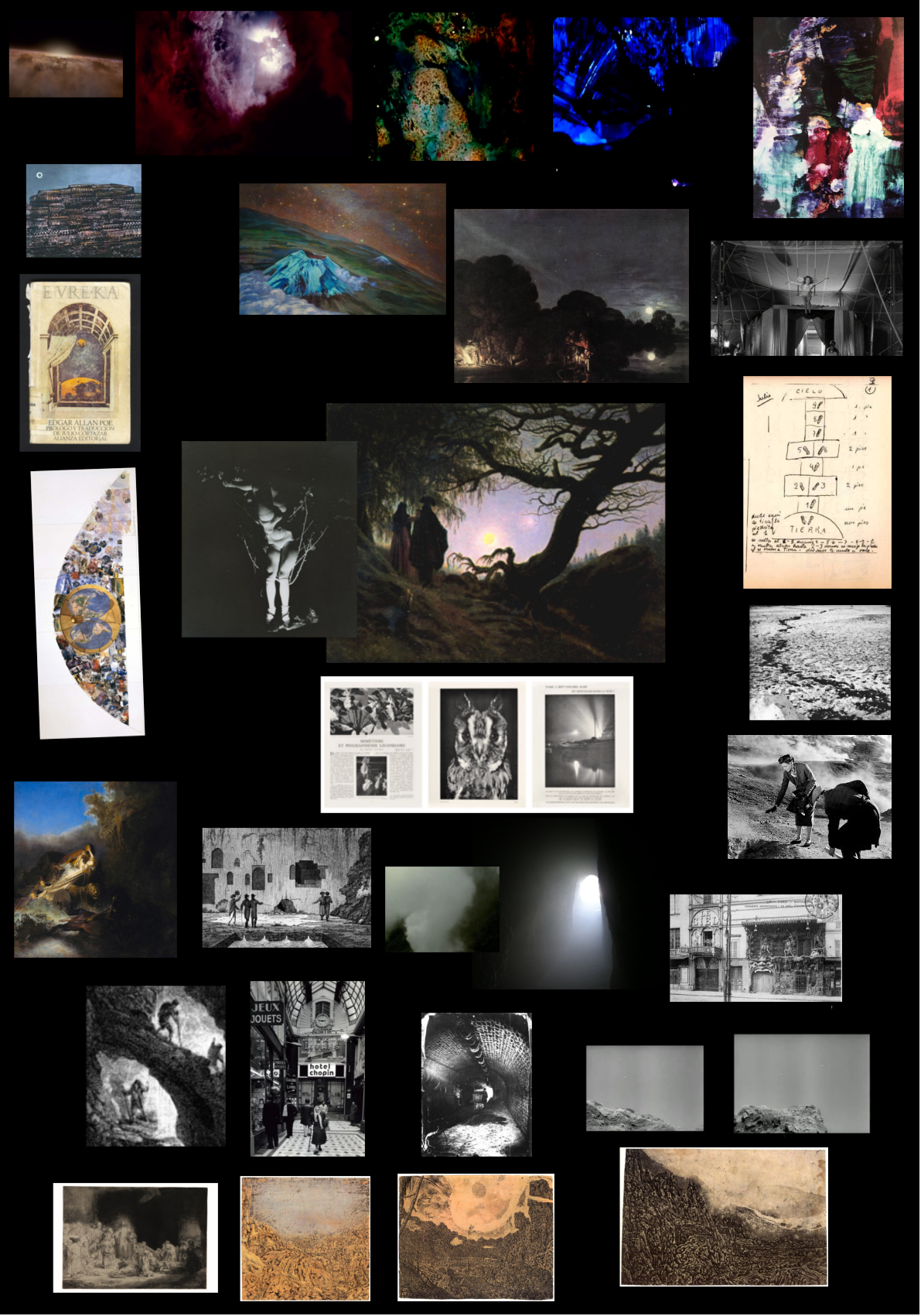

Si tratta, adesso, di seguire brevemente, per flash (Warburg non accennava forse, con la sua scrittura compendiaria “tirata via di colpi” - ad un tipo di visione fatto di “lampi di proiettore”?) l’itinerarium mentis della Tavola. La prima fascia nella parte bassa è dedicata al paesaggio ipogeo e inizia con la visione sotterranea della Stampa dei cento fiorini di Rembrandt (Cristo guarisce gli infermi è il titolo dell’opera: e fa inevitabilmente pensare ad una discesa infera nel underworld già goyesco degli appestati e dei paria, pellegrini della notte cavernosa, abitanti semiciechi del sottosuolo feriti dalle sciabolate di luce, come in una pagina di Hugo), stampa che fu regalata da Warburg “risanato” al suo medico, Binswanger, dopo la lunga degenza a Kreuzlingen (e che appare nella Tavola 74 di Mnemosyne dedicata alla “guarigione senza contatto”): il grande psicostorico non aveva scritto forse pagine indimenticabili su temi astrologici, fra cui quello sulle Immagini degli dei planetari? E non aveva accennato, attraverso la sua scrittura rapsodica, alla sofferenza pencolante fra movimento riflesso e il pensiero riflessivo? L’incisione di Rembrandt apre a tre paesaggi negativi di Hercules Seghers, il pittore dell’antiumanesimo e dell’inorganico, il manierista del profilo scosceso e della visione oltretombale, che inseriva la grande tradizione di paesaggio olandese e nordica nello specchio ovale dell’orrore greve e pietrificato. Seghers sminuzzava l’estensione illimitata del weltlandschaft nella polvere dell’angolo vuoto di deserto, che, come spiega Carl Einstein, è attraversato da piste tracciate da meteoriti.

Davanti ad immagini come questa, l’occhio si stanca perlustrando una interminabile terra desolata, spopolata e riarsa, saturata di cavità, aperture e precipizi che conducono alla notte delle profondità ctonie. Luoghi scoscesi che ci trasportano fin dentro alla sequenza successiva, e che permettono di visualizzare lo spazio poroso, intermittente e ipogeo del Viaggio al centro della terra di Verne, delle Catacombe di Parigi di Nadar e dell’orlo dello Stromboli lambito dalla cinepresa rosselliniana, attenta a registrare proprio questi accidenti e vibrazioni, queste peripezie dell’occhio che diventa protesi ibrida, calpestìo di passo, sussurro arenoso e concavo, pugno compatto di notte stellata. Chiude la sequenza un passage parigino: non accennava, Benjamin, proprio a una segreta tangenza fra “Vesuvio” e “Parigi”, fra l’esplosione dei lapilli e la ville lumiere? - la città, capitale del secolo XIX, replicherebbe nell’ordine sociale ciò che il vulcano rappresenta in quello geografico: Parigi è la città in ebollizione perpetua, scenario di rivoluzioni, il Vesuvio è una massa minacciosa e pericolosa, che come un coperchio grave pesa sul destino degli uomini; ma se le cappe di lava del secondo permettono la formazione di giardini rigogliosi (“orti paradisiaci” scrive Benjamin) sopra la lava della rivoluzione permanente fioriscono “l’arte, la vita, la festa e la moda”.

Inferos che è il luogo dove Ade trascina Proserpina nel quadro di Rembrandt: la discesa diventa corsa folle, mentre la fanciulla lotta graffiando il re del mondo sotterraneo sul viso con dita uncinate, e le fedeli amiche cercano di sottrarla alla stretta del nume tirandola per un lembo della veste ricchissima. Lo sfondo è un territorio amorfo che non è terra, e neppure lembo d’acqua, ma inizio di brodo primordiale (la grande alga azzurrata in primo piano non è forse una versione notturna e acquatica della zolla di terra di Dürer?) porzione di terra emersa, in smottamento, che si riflette nella superficie piatta del cielo, irrimediabilmente azzurra.

Il carro di Ade è anch’esso un oggetto eteroclito, prezioso e raro, che appartiene alla specie degli aggeggi surrealisti, ed è lanciato verso l’abisso come le auto dei film di Epstein (altro grande amante di vulcani e spazi ipogei), “macchina” con prua a forma di leopardo di bronzo dorato e ruote di acciaio, spinta da cavalli selvaggi, impazziti, furenti, sulle rotaie stregate dell’incubo e della pazzia, che la notte ha già cominciato a divorare. Carrozza, quella del Re dei morti, incredibilmente vicina anche al carro stregato e senza guida che condurrà Jonathan Arker al castello di Dracula e alle sue trappole mortali, attraverso una foresta incantata abitata da presenze occhieggianti e notturne (come quella de La Caduta della Casa Usher di Epstein dove copulano i rospi).

Segue la grotta di Trofonio, divinità ctonia associata alle api e ai labirinti e nume tutelare, per Benjamin, dei passages, mentre a lato si apre la facciata del teatro del Grand Guignol, luogo underground di efferatezze simulate amato da Breton e dal surrealismo che nacque (di notte, all’interno di un caffè equivoco) proprio in un passage parigino. Un brano di Karl Krauss citato sempre da Benjamin non si riferiva, forse, a queste gallerie coperte come caverne dove “non cresce l’erba” e dove la vita organica è marcita mentre “fuori aspetta la vita” ed ha l’aspetto di un cabaret-birreria?

Nella Tavola, “dietro” la bocca fumante di un altro vulcano, quello filmato da Herzog in La Soufriere nel crepuscolo di una terra abbandonata, c’è un tunnel ricoperto di fumo, passage della cosmologia precolombiana degli indios Quichè che per primi, nel loro testo sacro Popol Vuh, e con capacità divinatoria, parlarono della misteriosa capacità di animazione degli oggetti quotidiani nella notte del mondo. Notte del mondo che diventa notte della natura nelle pagine del numero 7 di Minotaure: “Le côtè nocturne de la nature” è infatti il titolo del fascicolo numero 7 della rivista, pubblicata da Albert Skira. Il facoltoso editore pensò ad un consiglio direttivo «a tre teste» composto da Bataille, Breton e Teriade (critico per Arte X e Cahiers du art).

La “Rivista artistica e letteraria: arti plastiche, poesia, musica, architettura, etnografia, mitologia, spettacoli, studi e osservazioni psicanalitiche” era pronta ad uscire. Il numero 7, con Bataille già fuori da tempo e con il timone saldamente nelle mani dell’autore di Les champs magnètiques e Antologia dello Humor nero, ospitava testi paradigmatici come Mimetismo leggendario di Callois, un reportage di Breton - La nuit de tournesol) - fenomenologia dell’amore come «destino espressivo» in strada che culmina con l’omologia donna-notte. Seguono un testo sui rapaci notturni, un altro su Paolo Uccello “pittore lunare” oltre ad un montaggio di “Visioni notturne” di Man Ray a corredo dei Poemi della notte di Edward Young.

Ogni copertina della rivista era realizzata da artisti di grido (da Dalì a Diego Rivera, da Ernst a Magritte). Se la copertina del numero sette era a firma di Mirò, quella del primo numero, e non poteva essere altrimenti, venne affidata a Picasso, che dipinse varie opere con protagonista proprio il Minotauro.

Fuoco centrale della Tavola il quadro Uomo e donna davanti alla luna di Friedrich: allo spettacolo perfetto dello scudo lunare, rifulgente di luce interiore, segue la radice che ora si avvolge nella terra gonfia di umori della foresta nera e ora, sradicata dal peso del grande albero obliquo, mostra il suo profilo adunco e minaccioso alla coppia amante delle distanze. Una Bambola di H. Bellmer, legata ad un albero con le fronde frastagliate assai simile a quello del quadro del grande pittore romantico, si sovrappone sul margine sinistro (e non fu Bellmer ad illustrare la seconda versione de Una storia dell’Occhio di Bataille?), mentre al di sopra risplende il frame della Fuga in Egitto di Elsheimer diviso, programmaticamente, in due parti.

In basso, la sacra famiglia fuggitiva si affida, nel suo precipitarsi dentro la notte vertiginosa, a lembi di luce terrestre che provengono da un boschetto sacro e, ancor di più, come antichi marinai nordici che non conoscevano la bussola, al vasto cielo stellato che risplende sopra di loro e all’alone argenteo rilasciato dalla cometa: le stelle che riempivano di paura ancestrale la ragazza di Woolrich diventano compagne benigne che indicano la strada. Alone stellato che sembra continuare nel frame successivo, che mostra il Popocateptl osservato da un “punto di presa” cosmico, dal Dr. Atl, pittore, geologo e scrittore messicano che dopo aver scalato tutte le principali montagne di America Latina, lo sguardo ispessito dal gelo e dall’aria rarefatta descrive il Vulcano che getta sbuffi fumosi su Città del Messico (popōca significa in nauhatl, “che emette fumo di continuo”) come “punta luminosa che folgora il cielo azzurro” , “Piramide di Teotihuacan ingigantita dagli dei”, “sinfonia di pietra e neve creata da una energia senza nome”, “onda pietrificata di un antico mare cosmico” che seduce per la sua multiforme bellezza e per la materialità della sua massa.

Ai lati del fuoco centrale, si sviluppano due grandi dispositivi assai simili: la Happy Apocalips di Rauschenberg e la Rayuela di Cortázar.

“Rayuela” è insieme un gioco, un mandala, un dispositivo e un libro: quest’ultimo è dialetticamente diviso in due grandi zone: il lado de acà (Buenos Aires) e il lado de allà (Parigi) che implicano un passaggio interminabile di andata e ritorno dove, come rivela il protagonista Oliveira, “la vuelta era realmente la ida en màs de un sentido”. Centrale, in questa novela-mundo, è lo sviluppo di un pensiero dell’illimite, transatlantico, che permette di connettere insieme piani di esistenza distinti.

Due frame circondano il “missile” cortazariano: il primo mostra Ingrid Bergman che, accompagnata da un anziano Cicerone, osserva i bizzarri fenomeni vulcanici della Solfatara di Pozzuoli (Rossellini, Viaggio in Italia); la seconda mostra Solveig Dommartin - acrobata impegnata in una complessa attrazione sul trapezio (Wenders, Il cielo sopra Berlino). «Circo» e «Campi Flegrei» sono questi i due elementi dialetticamente contrapposti che, alla fine della prima parte del libro di Cortázar, permettono l’apparizione del gioco magico della rayuela (o "campana", in italiano). Il circo è caratterizzato dalla grande sommità aperta del suo telone, insieme grande occhio schiuso della notte, teleobiettivo e imbuto aspirante che permette a Oliveira di osservare la costellazione di Sirio. Il cielo stellato si contrappone alla katabasis e ai «campi flegrei» dell’ospedale psichiatrico dove il protagonista lavora prima di tornare in Argentina.

Se la tenda del circo era un buco fontaniano, un concetto spaziale che permetteva ad Oliveira di comunicare con lo spazio cosmico (ma anche figura di consumazione, simile ai buchi circolari di un’altra “serie” di Fontana, dedicata alla “Fine di Dio”), l’ospedale rappresenta il bordo di un pozzo, che, come nel Viaggio in Italia di Rossellini, è una discesa nello spazio infero. L’ospedale, avvolto da vapori come la solfatara, è uno spazio poroso, un sito purgatoriale nel cui giardino di pietra, di notte, appare tracciato col gesso lo schema del piccolo “gioco del mondo” della rayuela che, divisa in tre parti, utilizza il salto, la sospensione nel vuoto (e dell’incredulità) e le tecniche zen del satori (opposte alla continuità distratta delle traiettorie orizzontali e diurne) per raggiungere l’azzurro del cielo. Cammino, questo, figurativizzato anche dal percorso sinuoso e serpentino sulla neve del frame dell’opera di land art dell’artista britannico Richard Long.

L’Happy Apocalipse di Rauschenberg è un dispostivo ispirato alla Gerusalemme Celeste (si veda il mosaico in Santa Prassede, a Roma) e postula una frammentazione di elementi divisa tra il “lado de acà” dei feticci della modernità e il “lado de allà” della natura cristallina e informe; in mezzo, Dio-antenna parabolica come apparato gnostico di Chiamata e Ascolto.

Il semicerchio rauschenberghiano punta verso la finestra abertiana aperta sulla luna della copertina di Eureka di Poe nella traduzione di Cortázar (lo scrittore argentino scrisse anche una biografia del grande poeta americano). E, al di sopra, come una barriera fossile, la Città intera di Max Ernst, quadro che ossessionava Ballard, autore di una sequenza di racconti di tema cosmico. In Ricordi dell’era spaziale Cape Kennedy è diventato un’archeologia del futuro prossimo, dove le torri di lancio, «antiche come il gran tempio di Karnak», divorate dalla vegetazione, emettono una lieve aura luminosa. Le antiche postazioni che permettevano di salpare verso altri mondi, sono divenute porti sepolti, monoliti tragici, simbolo di una antica visione aperta dell’universo come scoperta che è stata definitivamente abbandonata. Vegetazione che fiorisce anche fra i cadaveri degli aerei, come nel quadro di Max Ernst Giardino per aeroplani (che sembrano quelli, fragilissimi, di carta piegata con cui giocano i bambini, fra fioriture spesse di alghe colorate): il risultato è un Parco di attrazioni dell’era post-spaziale, dove il tempo assume un ritmo erratico, ritorna indietro e poi si blocca, come l’immagine che fuoriesce da un proiettore difettoso.

L’umanità sfinita, nuda e isterica che vagabonda nel sito inizia a soffrire una specie di ralenti paradossale, fino a congelarsi come in un fotogramma. Il tempo si sta consumando: è necessario, quindi, sceglier bene l’ultima azione, l’ultimo movimento, che sarà quello dell’eternità (la Tavola, mosaico fatto di tempo congelato, non può essere considerata, anche, un compendio delle azioni fondamentali dell’umanità?). Non è difficile immaginare dove puntassero lo sguardo i personaggi di Ballard: verso il cielo, verso quella superficie piatta alla quale erano convinti di poter fare, un giorno, ritorno ed esperienza. È l’argomento della parte superiore della Tavola con la sequenza paratattica dei frame “cosmici” di Malick, Brahage e (ultimo a destra) del pittore messicano-giapponese Nashiwara (dalla serie ispirata allo zen, che per Cortázar – la sua Rayuela punta proprio sul frame del pittore – era uno dei principi alla base del procedere a balzi e sospensioni improvvise del “Gioco del Mondo”) che ribaltano dialetticamente la sequenza geologica e tellurica in basso.

Alla notte della terra segue la notte del Cosmo: l’occhio deve quindi, godendo del privilegio dell’eclissi dell’occhio bretoniana, riuscire a sovrapporle l’una sull’altra, secondo quel principio di indecisione e ritrosia che accompagna da sempre le grandi avventure della sensazione pura.