Gli interrogativi che avanzano in carrellata nello spazio filmico di Annette proseguono lungo la strada attraversata in Holy Motors dalle ingombranti, rumorose limousine, sacre appunto perché motori di un cinema che però gracchia, corvino, la sua obsolescenza, l’abbandono in rimessa mucida.

— Non ci vorrà molto prima che ci spediscano alla rottamazione, stiamo diventando inadeguate.

[…]

— Gli uomini non vogliono più macchine visibili.

— Sì, non vogliono più motori, niente più azione.

— Amen.

Un senso di astenia che arrugginiva anche in Oscar, corpo metamorfico nella pelle di sedili, sutura tra la materia estesa della macchina e i simulacri dei nuovi ambienti mediali.

Adesso si è come disperso: diventa nome dell’autista di una nuova limousine in cui vediamo accovacciata Ann: ha traghettato in lei l’aspetto esteriore e la voce della sua compagna (con cui si apriva uno spiraglio il canto che adesso diventa traccia) e la propria vocazione alla gravità; nel compagno di lei, Henry, la reattività nervosa del corpo che viaggia però in moto, nella velocità, nell’aereodinamismo della notte: è marchiato dalla voglia di vino, di ebbrezza che l’anziano apparso in dialogo con Oscar (interpretato da un Michel Piccoli che si spoglia del suo valore di icona per quel cinema che scompare) portava nell’occhio:

—Ti piace ancora il tuo lavoro? Te lo chiedo perché alcuni di noi pensano che hai l’aria stanca ultimamente. Alcuni non credono più in ciò che vedono.

— Mi mancano le telecamere. Un tempo pesavano più di noi, poi sono diventate più piccole delle nostre teste.

Adesso non si vedono proprio. Così a volte anch’io trovo difficile credere in tutto questo

[...]

— Cosa ti fa andare avanti, Oscar?

— La stessa cosa che mi ha fatto cominciare: la bellezza del gesto.

— La bellezza? Si dice sia nell’occhio: nell’occhio di chi guarda

— E se non ci fosse più nessuno a guardare?

Il pubblico non è più relegato alla dimensione onirica su cui Carax vegliava in pigiama, ma presente nella sua assenza: seguendo Henry su Broadway Street apprendiamo la chiusura del Rialto (uno degli ultimi cinema a singolo schermo inserito nel National Register of Historic Places), peraltro scenario di un altro film che tematizza il modificarsi della fruizione cinematografica: La La Land — con cui Annette condivide il produttore musicale, Marius de Vries.

Lì lo si legava simbioticamente alla genesi amorosa e alla sua irreversibile decadenza, nonostante il perdurare di un residuo immaginifico che tenta nelle potenzialità della pellicola un differente svolgimento. Qui si dice senza mediazioni, seppur nel sussurro di campo largo, del medesimo crollo sotto i colpi inferti dal consumismo capitalista (dal 2013 il Rialto è diventato sede di una società multinazionale di vendita al dettaglio, Urban Oufitters, incaricata di doverlo “rivalorizzare”). Nonostante gli spettatori esauriscono, impazzano nei posti a sedere, la loro coscienza si liquefa nel sudaticcio raptus della risata a gozzo molle, scivola superficiale sui tessuti setosi delle coriste incapace di percepire l’abisso che si infrange su Henry e nelle cui acque tenterà di annegarne il terrore.

Anche l’adorazione popolare per Ann è insincera, la degrada a creaturina da rotocalco, amata nel suo reiterato inchinarsi e morire (tanto odiato da Henry, che salvandola dai flash ricorda la coppia Lavant/Mendes): “chi morirà adesso per noi?” è l’unica rivendicazione urlata dai fanatici in falange avvezzi a immolarla sull’altare dell’arte corrotto dalla sete edonistica di sangue. Il cui desiderio è fisiologicamente annichilente in quanto subordina il soggetto alla volontà di godimento, alla legge dell’utile e di un’interrotta eternità coitale: “Imbecille, come potevi pensare che ti avremmo ucciso? Non lo sai che noi vorremmo ucciderti mille volte, fino ai limiti dell’eternità, se l’eternità potesse avere dei limiti?”, abbaiava il Monsignore di Salò su Franchino ancora raggelato dal ferro freddo premuto sulla tempia, la cui celebrata bellezza, memore della pagina sadiana, amplifica l’atto di profanazione come nel caso di Ann.

L’origine della catastrofe non risiede nell’unione amorosa inusitata (“we both can’t be what we ought to be”): è una previa minaccia calcificata nelle falangi in agguato di Henry che avanza nella sacralità della foresta dell’arte, del cinema (la stessa aperta da Carax con la mano che nel sangue diceva della fatica di corrispondervi, incastrarvisi, sfondando le resistenze legnose prima di uscire a riveder il buio della sala) adesso preda di fiamme la cui tragicità si manifesta per interferenza del reale attraverso la rimediazione di uno schermo televisivo. Che in questo scarto apre spazi di analisi critica sulla piromania distruttiva come difetto evolutivo della specie antropo-andropo-centrica in cui la verticalità della stazione in piedi si perverte assimilandosi all’erezione sessuale.

L’homo erectus avanza sicuro sulla natura e sulla donna: non a caso, nel sottofondo di crepitii, Ann sogna le dinamiche dolorosamente note di una mascolinità tossica e abusiva che si abbatte sul corpo femminile come su quell’abitacolo metafora del sistema cinematografico.

Dall’Eden, fondale dispiegatosi sotto i suoi passi lievi, Ann è estromessa non da dio ma dalla scimmia di dio (the ape of god), muscoli ominidi grevi sotto il buio dell’accappatoio ossessivamente associati a falli in forma di banana da trangugiare, neutralizzare nel metabolismo. Il pomo che lei invece porta senza discordia né peccato è memoria dell’origine primigenia: per questo Carax ha necessità di inverare la sua morte fumosa, oleografica finché scenica partendo dalla concretezza di uno schermo di quinta. La presenza del medium opera la stessa restituzione di senso del montaggio pasolinianamente inteso: dal cinema al film; dall’atemporalità dell’immagine al suo darsi circostanziato.

È un’operazione simile a quella portata avanti da Jarmush nella sua Eve, ava vampiresca che unita ad Adam sopravvive all’impallidirsi dell’eternità succhiando vermiglio dei dispositivi, ricercati non per accumulo antiquario ma in quanto materia, incrostazione esperienziale storicamente determinata (“la percezione non si modifica senza il suo medium e senza il desiderio”, Benjamin) attraverso cui ogni volta rifluiscono, si rimodellano, senza snaturarsi, i loro corpi e il loro amore discepoli del sonetto shakespeariano (il 116) che ritorna.

È un’operazione simile a quella portata avanti da Jarmush nella sua Eve, ava vampiresca che unita ad Adam sopravvive all’impallidirsi dell’eternità succhiando vermiglio dei dispositivi, ricercati non per accumulo antiquario ma in quanto materia, incrostazione esperienziale storicamente determinata (“la percezione non si modifica senza il suo medium e senza il desiderio”, Benjamin) attraverso cui ogni volta rifluiscono, si rimodellano, senza snaturarsi, i loro corpi e il loro amore discepoli del sonetto shakespeariano (il 116) che ritorna.

Ancora in estasi da sangue, Eve cerca Adam in videochiamata, il contatto scorre in una trasfusione di cavi e schermi dando concretezza mediale alle affezioni della spaventosa azione a distanza — “quando due particelle intrecciate si separano e le due parti vengono allontanare l’una dall’altra, anche ai capi opposti dell’universo se si altera o si influenza una delle due, l’altra subirà la stessa modifica o alterazione” — il cui retrogusto di piombo globalista arriva negli occhi dello spettatore come nelle parole di Eve e Adam, uniti nel dolore di assistere al prosciugarsi della vita biologica (emergenza di sangue, contaminazioni, alterazioni di cicli della natura), sociale e culturale.

Un’altra vettura, la loro, nella notte della città — Detroit, che proprio all’articolarsi della macchina ha dovuto i suoi fasti ripercorsi sui cigli della strada e della memoria: la sede della Packard; il museo della Motown, impresa discografica insuperata che già nel nome portmanteau, (da “motor town”), esplicita il riferirsi al modello fordiano (Berry Gordy dice di aver perfezionato la sua capacità di scrivere musica appunto lavorando nella catena di assemblaggio).

Questo vagabondare termina proprio lì dove tutto si congiunge:

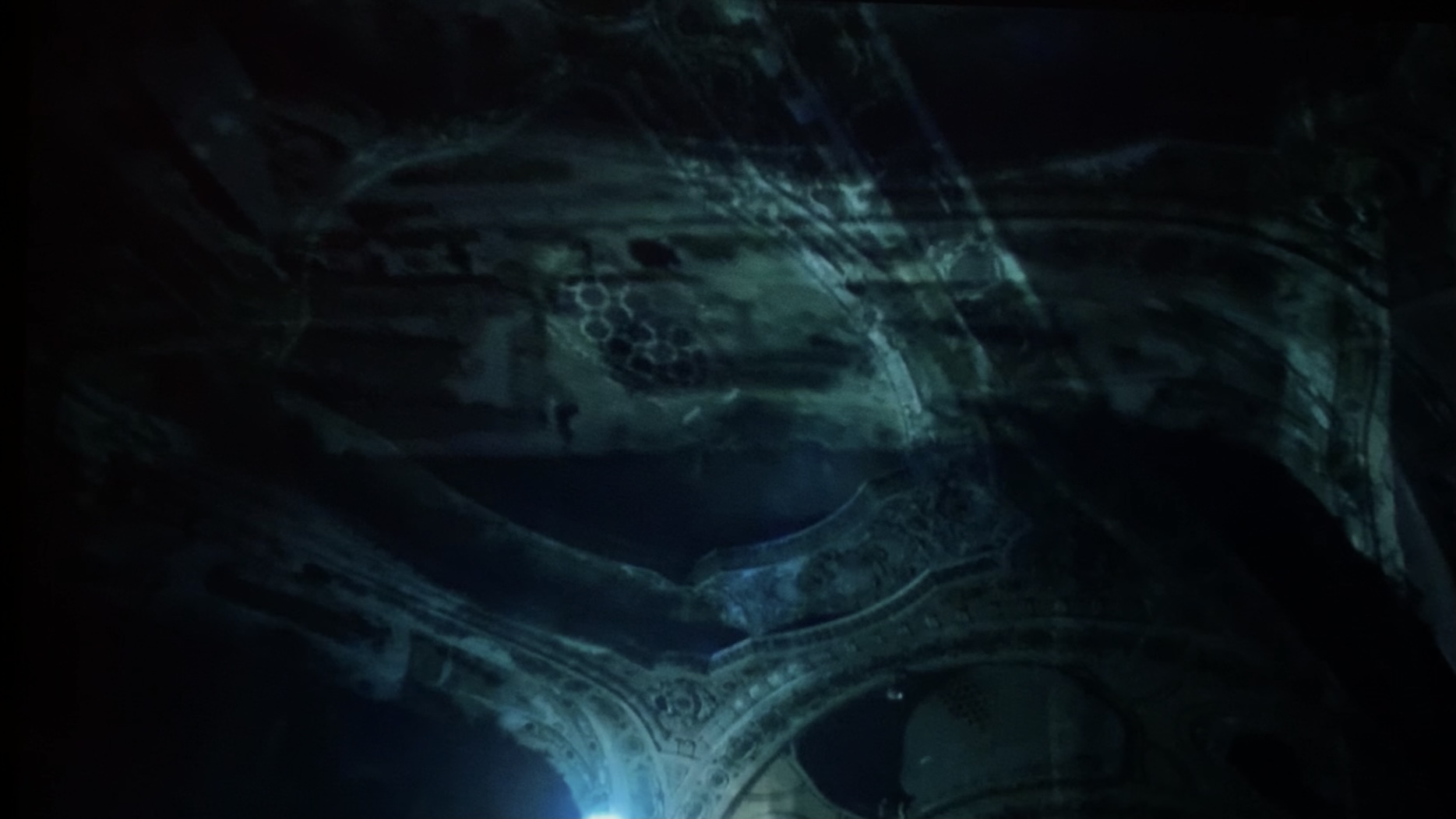

— E questo è il famoso teatro Michigan […] per ironia della sorte è stato costruito nello stesso luogo in cui Henry Ford aveva costruito il suo primo prototipo. Potevano starci più di quattromila persone qui dentro.

— È fantastico… per cosa, concerti?

— Concerti…e casa del cinema, te lo immagini? Gli specchi riflettevano i candelabri. E ora… è un parcheggio.

La macchina da presa si tende ad accarezzare gli archi enormemente vuoti, tenta di sostenere nel contrafforte della sovraimpressione la spinta de-cadente del tempo, sul cui asfalto si arresta, insieme alle note funeree scritte da Adam.

Nel laboratorio autoriflessivo montato, la macchina-cinema si misura il polso, il battito: quello di Annette che viene alla luce in un flusso di onde sonore — che in apertura rischiaravano la visibilità dell’immagine della città, ora profilata in calore crepuscolare sul travaglio dell’attesa.

Ma la cesura ombelicale (peraltro operata da Henry) resta incolmabile pur nell’enormità di affetto di madre che l’accoglie con “welcome to my world” ancora a utero dischiuso, sanguinante, davanti alle lastre svolte intorno come pellicola (reminiscenza di quei vagiti cinematografici dei fotogrammi di Marey generati in dal bisogno iconologico di Holy Motors). “She’s out of this world”, le viene ripetuto, perché Annette supera immediatamente la filiazione, è già oltre il cinema e (quindi) la vita conosciuta: è marionetta autonoma, giuntura ostensiva di corpo e automa che la predispone strutturalmente a soddisfare più di ogni altro il bisogno della massa “di appropriarsi dell’oggetto a una distanza il più ravvicinata possibile nell’immagine, anzi nella copia” (Benjamin).

Nella sua prima esibizione a teatro, il controcampo è restituito allo sguardo vergine dei bambini (al loro eterno luccichio davanti al mistero della vita, richiamando l’ Ana de Lo spirito dell’alveare), che si compie nella terminazione della mano, pienamente, teneramente conscia e padrona del coinvolgimento interattivo nei propri ambienti mediali.

Oltre la diegesi, la degenerazione che passa per lo sfruttamento del talento precoce di Annette (la proliferazione di folle reali e virtuali, l’incalzare della corsa fra gli angoli del mondo) significa infatti interrogarsi sui destini di questa nuova infanzia dei mezzi e dei contesti esperienziali che creano; mostrare l’immagine ristagnante, emaciata, omicida (la voglia di ebbrezza di Henry si è estesa in follia) per poterla scongiurare.

Si prospetterebbe, altrimenti, quello spazio finale di cella che alza pareti di quiete davanti all’invadenza priva di etica della macchina da presa mentre si vede privata dell’amore disvelato; costretta a chiedere di smettere di essere guardata per rifugiarsi nell’asimmetria interiore e sprofondare nell’oscuro abisso dell’occhio che si chiude.