Stefano Casi

Ci sono molte parole nel teatro di Elfriede Jelinek. Un’ipertrofia verbale che diventa ipertrofia visionaria e rispecchia l’atrofia della moderna società borghese. Un convegno a Bologna si è addentrato, per la prima volta in Italia, nel labirinto testuale della scrittrice austriaca, con studiosi, traduttori e artisti. È stato un vero happening, che ha scandito con la riflessione e il confronto il “Festival Focus Jelinek”, ideato e diretto da Elena Di Gioia, in corso in tutta l’Emilia Romagna fino al prossimo marzo.

Ci sono molte parole nel teatro di Elfriede Jelinek. Un’ipertrofia verbale che diventa ipertrofia visionaria e rispecchia l’atrofia della moderna società borghese. Un convegno a Bologna si è addentrato, per la prima volta in Italia, nel labirinto testuale della scrittrice austriaca, con studiosi, traduttori e artisti. È stato un vero happening, che ha scandito con la riflessione e il confronto il “Festival Focus Jelinek”, ideato e diretto da Elena Di Gioia, in corso in tutta l’Emilia Romagna fino al prossimo marzo.

L’intervento di Luigi Reitani ha puntualizzato alcune “tesi” sulla drammaturgia di Jelinek, che provo a riportare molto sinteticamente: i testi sono partiture che richiedono orchestrazione; le voci sono i veri personaggi; le voci sono corali; il corpo come differenza; il suo teatro è mitico in quanto politico e viceversa; il suo è un teatro della langue e non della parole. Aggiungo altri due spunti, sempre in sintesi sommaria, proposti da Rita Svandrlik: le sue opere sono costruite contro l’empatia del fruitore; il fruitore deve avere una ricezione attiva. E ancora, altri due spunti di Gerardo Guccini, sul rapporto tra denigrazione e apoteosi, e sull’ironia come dispositivo per evitare la monumentalità.

Parto da questa griglia di spunti analitici per provare ad addentrarmi in altro modo nella scrittura di Jelinek, ma soprattutto nel cuore del suo discorso, ossia la rappresentazione della realtà, raramente interrogata in modo così spiazzante e insinuante da un autore così come fa lei. E immediatamente vengo risucchiato nella circoscritta territorialità del suo orizzonte, ben consapevole che un vero grande autore riesce a essere tanto più ‘universale' quanto più è calato nel proprio ambiente. Appena si materializza questo ambiente, tutto sembra diventare più chiaro e più complesso al tempo stesso. Benvenuti in Austria.  La rappresentazione dell’Austria porta i segni dell’ambiguità con cui questo paese si affaccia alla storia. Una nazione di straordinarie (nel bene e nel male) folgorazioni e, al tempo stesso, gretto cortile di un perbenismo piccolo-borghese razzista, che soffoca nei suoi armadi (pardon, nei suoi scantinati: Im Keller, come riporta il titolo dell’ultimo film di Ulrich Seidl) le pulsioni più spaventose. Forse non ha senso recuperare pagine importanti, che pure restano nel dna degli austriaci, come la politica dell’Austria felix o i fermenti di nuove visioni e nuovi suoni dalla Wiener Secession a Schönberg.

La rappresentazione dell’Austria porta i segni dell’ambiguità con cui questo paese si affaccia alla storia. Una nazione di straordinarie (nel bene e nel male) folgorazioni e, al tempo stesso, gretto cortile di un perbenismo piccolo-borghese razzista, che soffoca nei suoi armadi (pardon, nei suoi scantinati: Im Keller, come riporta il titolo dell’ultimo film di Ulrich Seidl) le pulsioni più spaventose. Forse non ha senso recuperare pagine importanti, che pure restano nel dna degli austriaci, come la politica dell’Austria felix o i fermenti di nuove visioni e nuovi suoni dalla Wiener Secession a Schönberg.

Invece ha più senso ricordare che l’Austria ha dato i natali a Freud e a Hitler, ossia ai creatori di due delle maggiori rivoluzioni del secolo scorso, la psicanalisi e il nazismo, che hanno condizionato e tuttora condizionano gran parte del nostro modo di leggere la realtà e rapportarci con essa. Direi quasi che il principio di realtà, teorizzato da Freud stesso in opposizione e integrazione al principio di piacere, assuma nell’anima austriaca forme del tutto particolari e stringenti, che si alimentano proprio di questo rapporto segreto e selvaggio tra psicanalisi e politica. Generando mostri in entrambi i sensi, e soprattutto alla confluenza di questi sensi, cioè nella saldatura delle pulsioni interiori con il perbenismo piccolo-borghese e i suoi rappresentanti politici. Non è un caso, allora, che proprio l’Austria sia stata humus di forme di rappresentazione e interpretazione del reale altamente conflittuali, tra invettiva e autolesionismo, a cominciare dalla stagione del Wiener Aktionismus, che negli anni Sessanta ha generato un’ondata di body-artisti estremi. Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler e gli altri sembravano forzare proprio il rapporto tra principio di realtà e principio di piacere, esplorando i limiti del proprio corpo, quasi rifiutando di esplorare quelli del corpo sociale, che tuttavia proprio le loro azioni cruente e masochiste finivano per rispecchiare con cieco nichilismo. Negli ultimi decenni sono stati soprattutto il teatro e il cinema a farsi carico della rappresentazione della realtà austriaca, riuscendo, per la loro natura, a trasformare un’Austria ormai infelix in metafora eccellente dell’aberrazione borghese occidentale, che appiattisce ogni alterità all’interno di orizzonti casalinghi in cui convivono perbenismo e xenofobia da una parte e, dall’altra, aberrazioni nascoste: ancora psicanalisi e politica, appunto.

Negli ultimi decenni sono stati soprattutto il teatro e il cinema a farsi carico della rappresentazione della realtà austriaca, riuscendo, per la loro natura, a trasformare un’Austria ormai infelix in metafora eccellente dell’aberrazione borghese occidentale, che appiattisce ogni alterità all’interno di orizzonti casalinghi in cui convivono perbenismo e xenofobia da una parte e, dall’altra, aberrazioni nascoste: ancora psicanalisi e politica, appunto.

I nomi di Thomas Bernhard, che, dopo aver rispecchiato nei suoi drammi l’ottusità e le compromissioni della società austriaca, impose alla sua morte (1989) il bando dal paese natìo di ogni rappresentazione delle sue opere, e di Werner Schwab, che ha raccontato quella realtà come un incubo folle e “fecale” sull’orlo dell’Apocalisse prima di morire giovane (1994) in una voluttà autodistruttiva che esprime così il rifiuto del suo paese, sono icone fortissime di una scrittura teatrale che si confronta con la realtà sociale e culturale, ma soprattutto con il modo di rappresentarla, facendo perno su una rigorosa ricerca di linguaggio che va di pari passo con il rifiuto etico-politico per ogni forma di compromissione. «La patria ideale dei personaggi di Schwab non è la scena, ma il linguaggio», scrive Roberto Menin nell’introduzione al volume Drammi fecali di Schwab (ed. Ubulibri, 2000): e non è certo una semplice coincidenza se il curatore usa proprio la parola “patria”, consapevole del rapporto di odio profondo (ricambiato) dell’autore per il suo paese. Viene in mente Pasolini, quando per dare un linguaggio ai personaggi delle sue tragedie scelse quello borghese che lui odiava, proprio per una scelta di adesione a un principio di realtà. Ma se per Pasolini il bersaglio era una classe sociale, per Schwab e Bernhard – come per gli altri austriaci – il bersaglio è la patria stessa, vera summa di tutto il male borghese, ulteriormente appesantito di ogni abiezione, tra rigurgiti psicanalitici e rigurgiti imperialisti e razzisti. Il linguaggio in rapporto alla realtà è totalmente al centro della volontà di rappresentazione di tre autori austriaci, che per realtà hanno identificato questa Austria gretta e insana, e per linguaggio hanno operato scelte radicali: Elfriede Jelinek, Ulrich Seidl e Michael Haneke (perlomeno nei suoi primi film). Haneke e Jelinek hanno in comune l’individuazione della cronaca nera come evidenza della patologia del sociale. Uno degli ultimi lavori di Jelinek, per esempio, è FaustIn and out (2012), che parte dal caso Fritzl, quello del padre che ha tenuto la figlia segregata in cantina per 24 anni, con rapporti incestuosi che hanno portato alla nascita di sette figli: caso davvero esemplare del moralismoimmorale che sembra pervadere la società austriaca.

Il linguaggio in rapporto alla realtà è totalmente al centro della volontà di rappresentazione di tre autori austriaci, che per realtà hanno identificato questa Austria gretta e insana, e per linguaggio hanno operato scelte radicali: Elfriede Jelinek, Ulrich Seidl e Michael Haneke (perlomeno nei suoi primi film). Haneke e Jelinek hanno in comune l’individuazione della cronaca nera come evidenza della patologia del sociale. Uno degli ultimi lavori di Jelinek, per esempio, è FaustIn and out (2012), che parte dal caso Fritzl, quello del padre che ha tenuto la figlia segregata in cantina per 24 anni, con rapporti incestuosi che hanno portato alla nascita di sette figli: caso davvero esemplare del moralismoimmorale che sembra pervadere la società austriaca.

Come ha suggerito Reitani nel convegno bolognese, nel teatro di Jelinek la cronaca evolve dalla semplice condizione di oggetto di rappresentazione per assestarsi contemporaneamente a un livello politico e mitico (il caso di cronaca è qui intrecciato al mito di Faust): politico in quanto mitico, mitico in quanto politico, entrambi in quanto fortemente piantati su una base di realtà di cronaca. Non solo: la lingua stessa deborda oltre la mera funzione rappresentativa per diventare – ben più di Bernhard o Schwab – patria, luogo assoluto e autoreggente, nel quale le regole della realtà subiscono un’alterazione profonda e si sottomettono alle regole stesse di questa lingua. Anzi, di questa langue (ancora Reitani), capace di fagocitare frammenti di discorsi, e dunque citazioni còlte da un oceano mediatico in cui si frullano (e qui si ricompongono) frasi dai giornali, dalla televisione, dalla banale quotidianità, ma anche dalla tradizione letteraria: un discorso, dunque, “parassitario”, che si sostiene non secondo le regole della narrazione borghese, cioè di quel bacino sociale rifiutato dall’autrice, ma secondo le regole di un montaggio (parola che sottolineo per suggerirne anche il senso cinematografico) che si rincorre in un febbrile zapping apparentemente gratuito (che Reitani ricollega a un precedente-monstre, sempre austriaco: gli Ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus, 1922).

Ma il debordare della lingua comporta anche la sua soggettivizzazione, ossia: la lingua non è funzionale all’esposizione da parte di un personaggio, ma diventa soggetto 'parlante' essa stessa. Scomparsi progressivamente i personaggi dalla drammaturgia di Jelinek, ecco che la lingua può appoggiarsi a “voci” la cui fisicità corporale – a questo punto – può essere soltanto subordinata alla parola stessa: il personaggio è portatore di una voce e di un discorso ed è generato dalla lingua. In un certo senso, la lingua stessa, che in questo modo ridisegna e ricostruisce la realtà più che rappresentarla, diventa formidabile strumento interpretativo del reale. Infatti la lingua, nelle opere di Jelinek, si fa portatrice del compito sporco e sublime di incarnare le pulsioni del sesso e del potere, e quindi di riflettere le compromissioni di psicanalisi e politica che innervano la cultura austriaca. I testi di Jelinek grondano al contempo di morbosi legami famigliari e di altrettanto morbosi orizzonti sociali e politici: il politico xenofobo pedofilo de L’addio (2000), in cui Jelinek riprende esplicitamente la figura di Jörg Haider, è emblematico in questo senso, ma è solo la punta di un iceberg costituito dal cospicuo corpus drammatico in cui l’autrice intreccia le morbosità, trovando – grazie all’esasperazione tematica e linguistica – la chiave della più perfetta adesione alla realtà, in una sorta di verismo eccentrico.

Oppure in una sorta di “pseudoverità”, come scrive Massimo Marino parlando di Bernhard e di certi suoi personaggi (Kant, Minetti, Peymann, Glenn Gould) che sono «quasi-realtà che sospendono il giudizio sulla conoscenza possibile del mondo che ci circonda» (Teatri mentali di certi austriaci. Approssimazioni, in “Art’o”, inverno 2006). Proprio questa mi pare una differenza sostanziale tra Bernhard e Jelinek: se il primo “sospende il giudizio sulla conoscenza”, come suggerisce Marino, la seconda affronta la conoscenza, si addentra in quella realtà infida e magmatica, ci si immerge, risalendo poi con alcuni reperti che dissemina nei suoi testi, e dunque ricomponendo in modo altrettanto infido e magmatico quella realtà che ora riluce minacciosa, mostrandosi per quella che è veramente: e a quel punto, non è possibile alcuna sospensione di giudizio, che invece è inserito direttamente all’interno del testo stesso, direi nella lingua stessa. Fino a quell’effetto disturbante, anti-empatico, che impatta contro lo spettatore, di cui ha parlato Svandrlik al convegno. Proprio il meccanismo del frammento della cronaca nera, a prescindere dalla sua verità certificata, è stato alla base dei primi film di Haneke, in particolare nei primi tre. Ne Il settimo continente (1989) il fatto di cronaca è il suicidio collettivo di una famiglia, compiuto dopo aver distrutto sistematicamente la propria casa. In Benny’s Video (1992) si tratta dell’omicidio di una ragazza da parte di un ragazzo appassionato di video, che voleva semplicemente provare ad ammazzare qualcuno. Infine, in 71 frammenti di una cronologia del caso (1994) un giovane fa una strage dentro una banca.

Proprio il meccanismo del frammento della cronaca nera, a prescindere dalla sua verità certificata, è stato alla base dei primi film di Haneke, in particolare nei primi tre. Ne Il settimo continente (1989) il fatto di cronaca è il suicidio collettivo di una famiglia, compiuto dopo aver distrutto sistematicamente la propria casa. In Benny’s Video (1992) si tratta dell’omicidio di una ragazza da parte di un ragazzo appassionato di video, che voleva semplicemente provare ad ammazzare qualcuno. Infine, in 71 frammenti di una cronologia del caso (1994) un giovane fa una strage dentro una banca.

Come in Jelinek, il motore ‘narrativo’ del primo Haneke (che arriva fino a Funny Games, 1997, ugualmente imperniato sul massacro di una famiglia da parte di due teppisti) è il fatto di cronaca nera, che il regista però pone quasi ai margini del focus d’attenzione, insistendo anch’egli sulla lingua, cinematografica naturalmente, che costituisce il vero soggetto e oggetto dei film. Ancora una volta è questione di montaggio di citazioni di realtà. La sintassi dei primi tre film di Haneke è strutturata a microsequenze, spesso a camera fissa o quasi, con uno sguardo iperrealista che indugia sui dettagli, e che è scandito da stacchi con lo schermo nero, soprattutto nel Settimo continente e in 71 frammenti, dove la particolarità della sintassi è dichiarata fin dal titolo. Nel primo film, le sequenze ci mostrano fatti rilevanti e fatti meno rilevanti con la stessa attenzione e priorità, accompagnando lo spettatore all’interminabile finale di distruzione domestica che, proprio grazie a questa scelta linguistica, non si presenta come uno sconvolgimento apocalittico, ma si sgrana seguendo le stesse piatte regole della quotidianità alienata della vita ‘normale’. L’implosione della famiglia borghese, che arriva alla sua distruzione proprio attraverso i suoi stessi rituali “perbene”, è presente nei primi due film (nel primo, appunto, col suicidio di padre, madre e figlia; nel secondo, col figlio omicida che finisce per denunciare i genitori), ed è ancora una volta traccia di una deriva psicanalitica. Dispositivo epistemologico della realtà per Haneke, centrale nei suoi primi film, è la visione, lo sguardo, che può trascurare a lungo le parole, e che costituisce il vero filtro di conoscenza (e di critica) della realtà: uno sguardo capace di cogliere i dettagli di quella realtà, borghese, per modificarne il senso. Il settimo continente è esemplare, fin dalla scena iniziale, in cui il risveglio mattutino della famiglia è tutto giocato sui dettagli quotidiani, senza mostrare i volti delle persone, introducendoci in quegli spazi e a quegli oggetti che saranno poi distrutti o distruttivi nel finale. E subito dopo, ecco la bambina a scuola che dichiara, fingendo, di non riuscire più a vedere; e ancora, subito dopo, un occhio ripreso in dettaglio, dentro l’ambulatorio della madre che è oculista…

Dispositivo epistemologico della realtà per Haneke, centrale nei suoi primi film, è la visione, lo sguardo, che può trascurare a lungo le parole, e che costituisce il vero filtro di conoscenza (e di critica) della realtà: uno sguardo capace di cogliere i dettagli di quella realtà, borghese, per modificarne il senso. Il settimo continente è esemplare, fin dalla scena iniziale, in cui il risveglio mattutino della famiglia è tutto giocato sui dettagli quotidiani, senza mostrare i volti delle persone, introducendoci in quegli spazi e a quegli oggetti che saranno poi distrutti o distruttivi nel finale. E subito dopo, ecco la bambina a scuola che dichiara, fingendo, di non riuscire più a vedere; e ancora, subito dopo, un occhio ripreso in dettaglio, dentro l’ambulatorio della madre che è oculista…

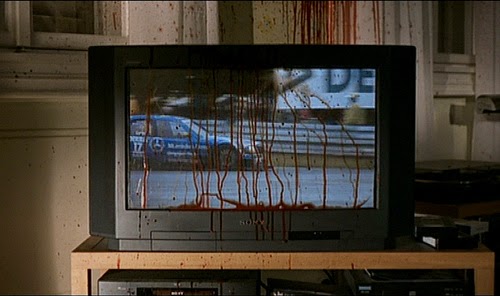

Il guardare interno al film e il guardare della cinepresa si intrecciano e dialogano a vicenda, arrivando al totem rappresentato dalla televisione, che è l’unico oggetto lasciato intatto (e acceso, sia pure senza segnale) nella distruzione capillare e chirurgica della casa. È lo stesso oggetto su cui si fonda interamente Benny’s Video, in cui il ragazzo, assuefatto al sangue pixelato nello schermo, decide di uccidere una ragazza, imitando l’uccisione del maiale vista in video. Schermi e telecamere, ovvero gli strumenti moderni della rappresentazione della realtà (pardon, della superficie della realtà), sono onnipresenti in questa rappresentazione: nulla è più direttamente ‘reale’, poiché la realtà può scaturire dall’emulazione della sua rappresentazione, e inoltre la realtà esiste solo in quanto è in relazione con la sua rappresentazione video. Il momento in cui Benny nudo scopre del sangue sul suo fianco e lo spalma riprendendosi con la telecamera suggella l’anestetizzazione digitale del reale (mentre in Funny Games il sangue schizza direttamente sullo schermo televisivo, rendendo visivamente e matericamente evidente il conflitto tra realtà cruenta e finzione rappresentativa).

È quella anestetizzazione che porta Benny, dopo l’omicidio e dopo la sostanziale ‘approvazione' dei genitori, a far parte del coro musicale dei ragazzi, nell’interpretazione del mottetto Jesu meine Freude di Bach, inquadrato in primo piano proprio mentre canta: «Tobe, Welt, und springe / Ich steh hier und singe / In gar sichrer Ruh» (Scatenati, Terra, e trema, io resto qui e canto in perfetta pace”). Così, ancora, nell’algido 71 frammenti, dove le 71 tessere di realtà, briciole anti-narrative prese dalla vita quotidiana, sono spesso insignificanti e vanno a comporre un mosaico in cui a emergere è il nonsenso dell’esistenza, in cui convivono un bambino romeno, una famiglia in cerca di adozioni, un anziano che parla con la figlia al telefono, e soprattutto – ancora una volta – la televisione che rimanda finestre da un mondo violento. La logorrea delle voci di Jelinek e il coitus interruptus degli insignificanti frammenti di Haneke, sospesi gli uni e le altre sulla realtà alienata e ripugnante della società austriaca (e, per estensione, della società borghese tout court), sono i due strumenti epistemologici che, attraverso l’assunzione di fatti criminali o semplicemente di cronaca, ci svelano i meccanismi più genuini di quella realtà stessa, sia pure in modo molto diverso. Haneke punta l’attenzione sul singolo fatto immergendolo in un contesto, o meglio facendolo emergere da una quotidianità che è premessa inevitabile e imprescindibile di quel fatto: un’impostazione che ha sviluppato epigoni, anche di rilievo, come Markus Schleinzer, che nel film Michael (2011) recupera in chiave pedofila il caso Fritzl, raccontando la segregazione in cantina di un bambino da parte di un uomo che abusa di lui, anche se in questo caso la narrazione si attiene a uno stile per così dire “hanekiano”, ma senza aderire alla scelta linguistico-sintattica del frammento o dello sguardo. Jelinek, invece, ricuce il fatto insieme ad altri fatti, alle citazioni, al commento, ai riferimenti letterari o mitici, finendo per costruire una fitta trama di rimandi che sembra annegare il fatto (e quindi la realtà), ma in verità lo ricontestualizza all’interno di una complessità in cui il fatto perde la propria assolutezza esemplare per ritornare a essere, in altro modo, il semplice dettaglio di una realtà totalmente folle.

La logorrea delle voci di Jelinek e il coitus interruptus degli insignificanti frammenti di Haneke, sospesi gli uni e le altre sulla realtà alienata e ripugnante della società austriaca (e, per estensione, della società borghese tout court), sono i due strumenti epistemologici che, attraverso l’assunzione di fatti criminali o semplicemente di cronaca, ci svelano i meccanismi più genuini di quella realtà stessa, sia pure in modo molto diverso. Haneke punta l’attenzione sul singolo fatto immergendolo in un contesto, o meglio facendolo emergere da una quotidianità che è premessa inevitabile e imprescindibile di quel fatto: un’impostazione che ha sviluppato epigoni, anche di rilievo, come Markus Schleinzer, che nel film Michael (2011) recupera in chiave pedofila il caso Fritzl, raccontando la segregazione in cantina di un bambino da parte di un uomo che abusa di lui, anche se in questo caso la narrazione si attiene a uno stile per così dire “hanekiano”, ma senza aderire alla scelta linguistico-sintattica del frammento o dello sguardo. Jelinek, invece, ricuce il fatto insieme ad altri fatti, alle citazioni, al commento, ai riferimenti letterari o mitici, finendo per costruire una fitta trama di rimandi che sembra annegare il fatto (e quindi la realtà), ma in verità lo ricontestualizza all’interno di una complessità in cui il fatto perde la propria assolutezza esemplare per ritornare a essere, in altro modo, il semplice dettaglio di una realtà totalmente folle. Complementare è l’attitudine di Seidl. Mentre Haneke impernia la sua lettura della realtà attraverso lo sguardo al microscopio del fatto di cronaca come epifenomeno di una realtà aberrante, Seidl la legge direttamente nella frammentazione di una quotidianità aberrante e di una ordinaria follia, senza più bisogno di ritagliare episodi esemplari, e senza bisogno di perseguire la mitologia o la mitopoiesi. Seidl sceglie, piuttosto, una sorta di opzione Carver-Altman, richiamandosi in qualche modo agli Short Cuts (America oggi, 1993) del regista americano, che sono altrettanti “frammenti di una cronologia del caso” nei quali si insinuano fatti di cronaca e un finale pre-apocalittico. Ma, appunto, Seidl sceglie un’altra strada, che per rimanere in ambito austriaco potrebbe semmai ricordare le scene separate (ma collegate) del Girotondo di Schnitzler (1900).

Complementare è l’attitudine di Seidl. Mentre Haneke impernia la sua lettura della realtà attraverso lo sguardo al microscopio del fatto di cronaca come epifenomeno di una realtà aberrante, Seidl la legge direttamente nella frammentazione di una quotidianità aberrante e di una ordinaria follia, senza più bisogno di ritagliare episodi esemplari, e senza bisogno di perseguire la mitologia o la mitopoiesi. Seidl sceglie, piuttosto, una sorta di opzione Carver-Altman, richiamandosi in qualche modo agli Short Cuts (America oggi, 1993) del regista americano, che sono altrettanti “frammenti di una cronologia del caso” nei quali si insinuano fatti di cronaca e un finale pre-apocalittico. Ma, appunto, Seidl sceglie un’altra strada, che per rimanere in ambito austriaco potrebbe semmai ricordare le scene separate (ma collegate) del Girotondo di Schnitzler (1900).

Il suo primo film Canicola (2001) è un concentrato di piccole storie autonome (collegate da fili sottili) che sono altrettante forme del marcio piccolo-borghese, tra sesso rancido, miseria, violenza sfogata e dolore senza sfogo. Sono non-storie (i separati in casa, il vedovo con la domestica che fa lo striptease, l’autostoppista autistica logorroica, la ninfomane con i teppisti, il piazzista di sistemi di allarme) che si dipanano in villette a schiera linde e laide, orizzonti accecanti di centri commerciali, appartamenti condominiali irrispettabili, giardini abitati da gente che prende il sole come oggetti inanimati di nature morte: non-spazi di una non-esistenza moderna. I paesaggi, attraversati con sguardo documentario come le storie stesse di questa gente “perbene”, disegnano una nuova topografia/antropologia che Pasolini avrebbe definito “del Dopostoria”, ossia il quieto quartiere o il quieto villaggio da cui sono espunte le alterità, ma da cui non è possibile espungere la violenza intrinseca. Non ci sono fatti di cronaca, perché non serve neanche più la cronaca per raccontare l’Austria infelix moderna: basta l’inno nazionale cantato da un tizio con una candela accesa nel culo per esprimere il senso di ripugnanza, con una provocazione d’antan che ricorda la Körperanalyseaktion 33 in cui Günther Brus nel 1968, dopo atti di automutilazione, cantò l’inno austriaco masturbandosi (cosa che gli procurò il carcere per 6 mesi) Non si tratta di fatti, ma di azioni che vanno dalla quotidianità a una – per così dire – eccezionalità quotidiana, che rimanda alla mentalità gretta piccolo-borghese. La claustrofobia che caratterizza il cinema di Seidl non sta negli spazi chiusi, che – come dicevo all’inizio – raggiungono l’apice nel suo “entomologico” e sacro/sacrilego (così Matteo Marelli) ultimo lavoro, Im Keller (2014), dedicato alla passione tipicamente austriaca per gli scantinati nei quali viene nascosto l’indicibile che è anche il lato più vero e intimo della natura umana (e ancora una volta in quegli scantinati, nei quali il principio di realtà coincide con il principio di piacere, non si possono non sentire tracce di evidenza psicanalitica).

Non si tratta di fatti, ma di azioni che vanno dalla quotidianità a una – per così dire – eccezionalità quotidiana, che rimanda alla mentalità gretta piccolo-borghese. La claustrofobia che caratterizza il cinema di Seidl non sta negli spazi chiusi, che – come dicevo all’inizio – raggiungono l’apice nel suo “entomologico” e sacro/sacrilego (così Matteo Marelli) ultimo lavoro, Im Keller (2014), dedicato alla passione tipicamente austriaca per gli scantinati nei quali viene nascosto l’indicibile che è anche il lato più vero e intimo della natura umana (e ancora una volta in quegli scantinati, nei quali il principio di realtà coincide con il principio di piacere, non si possono non sentire tracce di evidenza psicanalitica).

La vera claustrofobia sta, semmai, nella chiusura degli orizzonti mentali. Tant’è vero che la trilogia di film intitolati al Paradiso (2012-13) e alle virtù teologali, come in una sorta di ciclo acidamente kieslowskiano, passa indifferentemente dagli ambienti chiusi della mania religiosa di una cattolica che vive col marito musulmano (Paradiso: Fede, 2012) alle spiagge esotiche dove le signore austriache di mezza età vanno a rimorchiare bei ragazzi neri (Paradiso: Amore, 2012), per approdare infine alla storia della ragazza obesa nel campo estivo dietetico (Paradiso: Speranza, 2013), in cui la desolazione degli ambienti accomuna gli interni dell’austera colonia e gli esterni freddi panorami alpini, nella narrazione di una storia banale e inconcludente.

Ecco, ci sono molte parole nel teatro di Elfriede Jelinek, e ci sono molti dettagli negli sguardi di Michael Haneke, e ci sono molti spazi nel cinema di Ulrich Seidl: tutti insieme ricompongono, quasi con disprezzo, la realtà “spettinata” (come scrive Jelinek nel discorso di accettazione del Premio Nobel) che non riescono a non cercare ostinatamente, ossessivamente, accuratamente, di descrivere. Non per ‘pettinarla’, quella realtà, ma per seguirne le evoluzioni e involuzioni in acconciature sempre più inintelligibili. Un poema verbale e visivo per quell’Austria che è in tutti i paesi del mondo.

Contributo pubblicato anche su casicritici

Filmografia

71 frammenti di una cronologia del caso (71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls) (Michael Haneke 1994)

America oggi (Short Cuts) (Robert Altman 1993)

Benny’s Video (Michael Haneke 1992)

Canicola (Hundstag) (Ulrich Seidl 2001)

Funny Games (Michael Haneke 1997)

Il settimo continente (Der siebente Kontinent) (Michael Haneke 1989)

Im Keller (Ulrich Seidl 2014)

Michael (Markus Schleinzer 2011)

Paradiso: Amore (Paradies: Liebe) (Ulrich Seidl 2012)

Paradiso: Fede (Paradies: Glaube) (Ulrich Seidl 2012)

Paradiso: Speranza (Paradies: Hoffnung) (Ulrich Seidl 2013)

Teatrografia

FaustIn and out di Elfriede Jelinek (2012), regia Fabrizio Arcuri, prima rappr. 20 dicembre 2014, Teatro Due/Spazio Bignardi, Parma.

Girotondo (Reigen) di Arthur Schnitzler (1900), prima rappr. 1920, Kleines Schauspielhaus, Berlino.

Bibliografia

Kraus K. (1980): Gli ultimi giorni dell’umanità. Tragedia in cinque atti con preludio ed epilogo, Adelphi, Milano.

Massimo M. (2006): Teatri mentali di certi austriaci. Approssimazioni, in «Art’o», n. 22, Inverno.

Schwab W. (2000) Drammi fecali: Le presidentesse-Sovrappeso, insignificante-Informe-Sterminio, ed. Ubulibri, Milano.