Nicola Curzio Nel maggio del 1952 Orson Welles vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes con il suo Otello. Le riprese del film erano iniziate quasi quattro anni prima, nel settembre del 1948, a Venezia, per poi proseguire a Mogador e Safi in Marocco, quindi a Roma, Tuscania, Viterbo, nuovamente a Venezia e infine ancora in Marocco. La produzione della pellicola è passata alla storia come una delle più tormentate e difficili, tanto che, anni dopo, lo stesso Welles decise di raccontarla in un altro suo film, Filming Othello. Celebre, in particolare, è il campo/controcampo italo/africano, che vede montate inquadrature girate in anni diversi e in set tra loro lontanissimi. Mai il cinema era stato privato così radicalmente del suo dato territoriale (e temporale), collocandosi in un’interzona sospesa, un set immaginario che, in ultima analisi, ne costituiva l’essenza. Cinema “apolide”, cosmopolita, dunque, poiché privo di riferimenti geografici effettivi o di legami con una qualsivoglia cultura nazionale; caratteristica che, in realtà, potrebbe estendersi a tutto il cinema, basti pensare a Chaplin o persino ai Lumière che parlavano a platee intere in qualsiasi parte del mondo. Otello di Welles, però, è «il film apolide per eccellenza», dirà più tardi Enrico Ghezzi in un passaggio di Fuori Orario, poiché è tale per necessità e, soprattutto, per una precisa scelta del cineasta; un essere che è prima di tutto un voler essere; qualcosa che si lega indissolubilmente già al soggetto-regista, prima ancora che al film. È possibile riconoscere una comunità di autori che fanno di questa loro apolidicità un segno distintivo: Orson Welles, appunto, poi Wim Wenders, Atom Egoyan e, ancora, Wes Anderson.

Nel maggio del 1952 Orson Welles vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes con il suo Otello. Le riprese del film erano iniziate quasi quattro anni prima, nel settembre del 1948, a Venezia, per poi proseguire a Mogador e Safi in Marocco, quindi a Roma, Tuscania, Viterbo, nuovamente a Venezia e infine ancora in Marocco. La produzione della pellicola è passata alla storia come una delle più tormentate e difficili, tanto che, anni dopo, lo stesso Welles decise di raccontarla in un altro suo film, Filming Othello. Celebre, in particolare, è il campo/controcampo italo/africano, che vede montate inquadrature girate in anni diversi e in set tra loro lontanissimi. Mai il cinema era stato privato così radicalmente del suo dato territoriale (e temporale), collocandosi in un’interzona sospesa, un set immaginario che, in ultima analisi, ne costituiva l’essenza. Cinema “apolide”, cosmopolita, dunque, poiché privo di riferimenti geografici effettivi o di legami con una qualsivoglia cultura nazionale; caratteristica che, in realtà, potrebbe estendersi a tutto il cinema, basti pensare a Chaplin o persino ai Lumière che parlavano a platee intere in qualsiasi parte del mondo. Otello di Welles, però, è «il film apolide per eccellenza», dirà più tardi Enrico Ghezzi in un passaggio di Fuori Orario, poiché è tale per necessità e, soprattutto, per una precisa scelta del cineasta; un essere che è prima di tutto un voler essere; qualcosa che si lega indissolubilmente già al soggetto-regista, prima ancora che al film. È possibile riconoscere una comunità di autori che fanno di questa loro apolidicità un segno distintivo: Orson Welles, appunto, poi Wim Wenders, Atom Egoyan e, ancora, Wes Anderson.

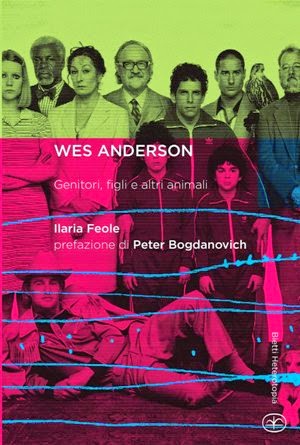

Nato a Houston, Texas, Wes Anderson sembra essere un apolide per davvero. Come si legge nella prima monografia italiana a lui dedicata, curata da Ilaria Feole per Bietti Heterotopia, Anderson «è un uomo che si divide fra Nuovo e Vecchio continente, fra New York e Parigi, e con le sue creature da grande schermo non ha smesso di avere tanti […] tratti in comune: a partire da quella non appartenenza geografica che sembra impedirgli di conoscere realmente il mondo che pure percorre, da un Paese all’altro, con curiosità vorace» (Feole 2014, p. 18). Effettivamente, tutti gli eroi dei suoi film si muovono in un mondo disegnato (e inquadrato) a loro misura, raccolto e autocontenuto, una realtà parallela di cui loro stessi sono artefici. Ilaria Feole a tal proposito parla giustamente di “autori/impostori”, rivelando come praticamente ogni eroe andersoniano possieda la capacità di creare una narrativa che lo vede indiscusso protagonista, in un processo di continua falsificazione e rielaborazione della realtà in termini di finzione, «come un bambino intrappolato in un eterno gioco di ruolo» (ivi, p. 35).

Tale universo sempre più stilizzato e riconoscibile, composto da linee, forme, colori, movimenti, prospettive, musiche, costumi, figlio di tutto ciò che lo precede, ma ormai da questo quasi completamente emancipato, progressivamente sembra abbandonare ogni legame con la realtà. Se già la New York de I Tenenbaum appariva astratta e surreale, come l’Italia e i paesaggi marittimi nel successivo Le avventure acquatiche di Steve Zissou, l’India de Il treno per il Darjeeling diverrà un continente dell’anima, uno spazio immaginato, illusorio, tanto da apparire sotto molti aspetti banale e stereotipato, guarda caso, proprio come se fosse stato sognato da qualcuno che in India magari non c’è mai stato, forse perché chiuso in una camera di albergo (a Parigi?), perso nell’atto di inventare storie. «Da questo momento in poi, il mondo reale resterà fuori, un richiamo vago e doloroso appena accennato, e Anderson si dedicherà solo all’edificazione di mondi interamente artificiali, inventati di sana pianta e geograficamente inesistenti: la campagna non identificabile di Fantastic Mr. Fox, l’isola che non c’è di Moonrise Kingdom, la Repubblica dell’Est di Grand Budapest Hotel» (ivi, p. 125).

Film dopo film, ogni possibile realismo si sgretola a favore di una realtà integralmente cinematografica, un insieme convesso che si autoalimenta e che arriva a includere al suo interno anche il suo autore(/impostore) “principale”: in My Life, My Card, il geniale commercial diretto da Wes Anderson per American Express, il regista spiega in prima persona come si realizza un (suo) film, filmando e presentando se stesso e il suo lavoro alla stregua di un (suo) personaggio. Vera e propria mise en abîme del suo cinema che in ogni pellicola assume sembianze diverse, ma che resta sempre, indiscutibilmente, territorio separato dal mondo: cinema-arca, cinema-albergo, cinema-battello, cinema-college, cinema-treno (cfr. Arecco 2014, p. 12) o, allargando le maglie, cinema-isola (cfr. Chatrian 2012, p. 30), cinema-città, cinema-nazione. Quale nazione? La Repubblica di Zubrowka nell’ultimo Grand Budapest Hotel, ad esempio. Paese inventato di sana pianta, fatto di cartapesta, «la cui natura artificiosa è più voluta e dichiarata che mai» (Feole, p. 160), abitato da strane figure, personaggi bizzarri, volti e ombre (della Storia, del cinema, della storia del cinema) che ritornano. Si tratta senza dubbio dell’opera più corale e imponente del regista, tra le più originali e cinefile al contempo, essendo «una matrioska di citazioni, riferimenti e ammiccamenti, una collezione di cimeli provenienti dal cinema degli anni Venti, Trenta e Quaranta» (ivi, p. 162). Tra i tanti nomi che il film richiama alla mente e che Ilaria Feole puntualmente svela nel suo libro, spiccano in particolare quelli di Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Friedrich Wilhelm Murnau, Jean Renoir, Billy Wilder, Max Ophüls, Roman Polanski: tutti cineasti divisi tra Vecchio e Nuovo continente, che hanno fatto del cinema un luogo distinto, libero, un autentico nuovo mondo dove ri-creare l’Europa o ri-pensare l’America, per poi spingersi ancora più lontano (nel tentativo di rimanere più vicino).

Ilaria Feole ricostruisce con estrema attenzione la cartografia di questo regno variopinto e multiforme che compone l’opera di Anderson; ne ripercorre le strade, ne affronta i sentieri meno battuti, ne individua le vie di fuga. La sua analisi si addentra nella superficie delle immagini, ne rileva i legami sotterranei e ne indaga il senso, rifiutando facili scorciatoie, rileggendo ogni pellicola sotto una luce spesso inedita e tracciando nuovi, sorprendenti, collegamenti. Niente è lasciato al caso in questo libro, l’intera fauna andersoniana è richiamata all’appello, ogni personaggio è posto sotto una lente d’ingrandimento che lo mette a nudo, spogliandolo dai suoi indumenti vintage e svelandone la segreta innocenza (a proposito si legga anche Dei mondi passibili di Luigi Abiusi che evidenzia un vero e proprio, centrale, epistema del vintage, sottraendolo a una dimensione di moda tutta esteriore e frivola, che del resto pare l'appiglio migliore per i detrattori di questo cinema). Raramente la poetica di Anderson è stata tracciata con tanta chiarezza, all’interno di un quadro che, se da un lato si estende e si arricchisce di film in film, rilanciando continuamente uno stile così marcato da divenire sostanza, dall’altro compie un percorso evolutivo ben preciso (nell’interpretazione di Ilaria Feole) che permette di confutare senza indugi quella che al giorno d’oggi è la critica principale mossa al suo autore: di girare sempre lo stesso film.

Wes Anderson. Genitori, figli e altri animali può essere intenso come una mappa per orientarsi in un mondo in cui è facile (e meraviglioso) perdersi, sulle orme lasciate, per desiderio o per gioco, da quell’eterno bambino chiamato Wes Anderson, l’ultimo Wonder Boy della settima arte, che non smette di sognare ad occhi aperti e di raccontare, con incanto puerile, storie sempre più fantasiose, fiabe, favole colorate. Non c’è da stupirsi se Peter Bogdanovich, nella sua appassionata prefazione, associ Anderson proprio a Orson Welles. In fondo, quella «tragedia dell’infanzia» che secondo André Bazin caratterizzava i personaggi di Welles è al centro anche di tutti i lavori di Anderson. In fondo, i due registi non sono che due bambini che continuano a giocare con il loro teatrino di marionette ricevuto in dono quando erano piccoli. Sono due cineasti-poeti che fuggono dalla realtà solo per accarezzare più da vicino qualche verità, che sentono il cinema come unico territorio di appartenenza, che oppongono la poesia alla vile realtà: «poesia cinematografica», per usare le parole di Jean Cocteau. In fondo, «il poeta non è forse colui che ha saputo preservare la propria infanzia?» (Bazin 2005, p. 70).

Bibliografia

Abiusi L. (2014): Dei mondi passibili, in «Filmcritica», 647, luglio.

Arecco S. (2014): Wes lo svitato. Appunti, in «Cineforum», 534, maggio.

Bazin A. (2005): Orson Welles, Temi Editrice, Trento.

Chatrian C. (2012): Il regno della luna nascente, in «Duellanti», 79, dicembre.

Feole I. (2014): Wes Anderson. Genitori, figli e altri animali, Edizioni Bietti, Milano.

Filmografia

Fantastic Mr. Fox (Wes Anderson 2009)

Filming Othello (Orson Welles 1978)

Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel) (Wes Anderson 2014)

Il treno per il Darjeeling (The Darjeeling Limited) (Wes Anderson 2007)

I Tenenbaum (The Royal Tenenbaums) (Wes Anderson 2001)

Le avventure acquatiche di Steve Zissou (The Life Aquatic with Steve Zissou) (Wes Anderson 2004)

My Life, My Card (Wes Anderson 2004)

Moonrise Kingdom. Una fuga d’amore (Moonrise Kingdom) (Wes Anderson 2012)

Otello (Othello) (Orson Welles 1952)

Titolo: Wes Anderson. Genitori, figli e altri animali

Anno: 2014

Durata: 212 pagine

Genere: SAGGIO

Specifiche tecniche: 18 euro

Produzione: Edizioni Bietti (collana Heterotopia)

Regia: Ilaria Feole

Prefazione: Peter Bogdanovich

Progetto grafico: PanaroDesign

Reperibilità