Giovanni Festa Nella religione azteca la dea Coyolxauqui non ha le forme tornite della sua epigone mediterranea, Artemide, né, come la bella dea lunare, è nata sulle rive di un fiume.

Nella religione azteca la dea Coyolxauqui non ha le forme tornite della sua epigone mediterranea, Artemide, né, come la bella dea lunare, è nata sulle rive di un fiume.

Ella nasce dal corpo divorato dal fuoco del dio Tecuciztecatl, che si buttò nelle fiamme per creare l’astro notturno, punto lattescente nel cupo cielo primordiale. Inoltre, come attesta un bassorilievo del Templo Major a Città del Messico, il suo corpo è un ammasso smembrato. Suo fratello, il sole, l’ha infatti fatto a pezzi adoperando il Serpente di Fuoco. La dea indossa una cintura di serpenti che le stringe la vita, campanelli le pendono sulle guance e un copricapo a forma di mezzaluna le copre la testa. Sui suoi arti smembrati compaiono piccoli aspidi guizzanti e teste stilizzate di serpente.

Se è vero, come dice Aby Warburg, che il buon Dio abita nel dettaglio, è una serie di dettagli cruenti che qui mostreremo. Parti senza corpo, resti, écarts, fuga flaccida della parte dalla coerenza del tutto. Quasi che la parte, rispetto al tutto, fosse dotata di un maggior grado di energia e il nostro occhio fosse così costretto a inseguire sempre un lembo, un resto, perché l’intero gli è per sempre interdetto (o fugge): è la parte maledetta dell’immagine, il suo lato difforme e (nello stesso tempo) non esente da un certo lirismo.

È quello che fa Bataille con le due immagini a corredo del numero 8 di «Documents»: immagini (inscritte all’interno di un circolo) prelevate dall’Institut de Micrographie, intitolate Mouche-détails: un arto difforme, un organo osceno e peloso che sembra un cuore (ancora) pulsante.

Parti senza corpo, avanzi, resti, disiecta membra che verranno idealmente raccolte in una Tavola (cfr. parte 1), e sparpagliate nuovamente attraverso l’analisi di un film che ha al centro un Corpo (cfr. parte 2) mostruoso prodigioso e divoratore. Alla fine il corpo, idealmente ricomposto in un Dittico (cfr. parte 3), sarà analizzato, auscultato internamente come durante una seduta anatomica.

Questo breve scritto è una specie di esperimento. Il nesso fra le tre parti potrà infatti a tutta prima sembrare labile o pretestuoso (in effetti nulla di più distante anche per stile e metodologia di analisi). Ma è proprio dal loro accostamento, dalla loro disparata eterogeneità, dal loro montaggio dissimile, che si potrà giungere ad un qualche risultato, ad una visione, per quanto fuggevole, del corpo, dell’immagine e del suo destino.

Parte 1. La Tavola1 come“pavimento non spazzato”. Resti, impronte, tracce cruente.

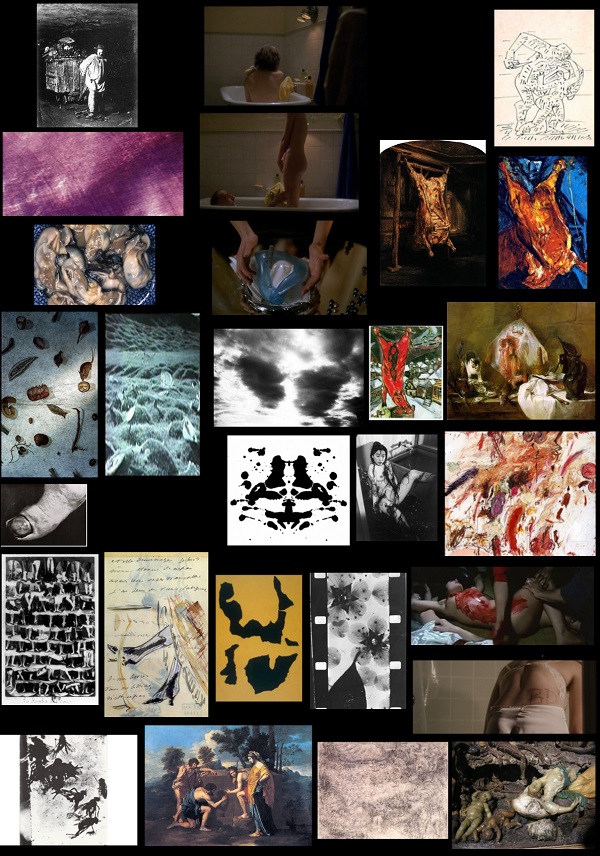

L’arte romana aveva creato un particolare tipo di natura morta detta asarotos oikos, “pavimento non spazzato” (fig. 4). Si trattava della riproduzione illusionistica, in un mosaico pavimentale, di una particolare tipologia di motivi, i resti di un pasto: analogamente a quanto accadeva alle prime nature morte fiamminghe (nate per essere appese nelle cucine), questi pavimenti diventavano un vero e proprio catalogo di avanzi che si sporgevano illusionisticamente al di là dello schermo che doveva contenerli. Lische di pesce, torsi di frutta, gusci di noce affioravano sul pavimento come per una fioritura informe (si è tentati di avvicinarsi, e, in una impossibile visione microscopica, risalire fino alle mosche ronzanti, ai vermi, ai batteri). La Tavola simula un analogo pavimento non spazzato: catalogo di resti, impronte e tracce cruente. Potrà essere divisa in tre sequenze (ma la divisione è solo una traccia); ogni sequenza ha una ideale figura guida: un becchino, un gelataio, un criminale.

«La scoperta più sorprendente avvenne all’imboccatura della grande cloaca. Quell’imboccatura un tempo era stata chiusa da un cancello di cui restavano soltanto i cardini. Da uno di quei cardini pendeva una specie di cencio informe e sudicio che, certamente fermatosi lì nel passare, ondeggiava nel buio e finiva per disfarsi a brandelli. Bruneseau avvicinò la lanterna ed esaminò quello straccio. Era una batista finissima, e in uno degli angoli lisi si distingueva una corona araldica con queste sette lettere ricamate sopra: LAVBESP. La corona era una corona di marchese e le sette lettere volevano dire Laubespine. Capirono di aver sotto gli occhi un pezzo del sudario di Marat» (Hugo 1998, p. 1177).

Si tratta di un brano della celebre descrizione che Hugo, nel libro secondo della parte quinta de I miserabili fa delle fogne di Parigi, immenso “ventre” del Leviatano, che tutto inghiotte e assimila. Fra i resti, simili ad avanzi penzolanti dalle fauci del mostro, è possibile trovare vere e proprie reliquie.

La fogna-stomaco diventa chasma, passage dove è possibile imbattersi in tracce sontuose provenienti dall’altrove. Occorre però avvicinarsi. È quello che viene figurativizzato da fig. 1 e fig. 2 nella Tavola. Il misterioso becchino di Nadar, flaneur funebre e notturno che, nella foto Le catacombe di Parigi risale dalle viscere della terra con il suo carrozzino (fantasma) carico di teste e tibie viene montato accanto al lembo ondeggiante e iper-ravvicinato dal film di Brakhage The Text of Light, velo ninfale che occlude e vela, mostra e nasconde, e, insieme, come una lente colorata, trasfigura ciò che viene visto attraverso di esso. Segue la serie degli avanzi. Molluschi sgusciati che nella foto di Araki (fig. 3) assumono valenze mollemente organiche e sensuali vicino a una natura morta romana (fig. 4, II sec. d.C. da una villa sull’Aventino) e a un frame di Ejzenštejn (fig. 5) che mostra la terra desolata del Alexander Nevsky (1938), “pavimento non spazzato”, natura morta con teschi e tibie (deformata affinché assuma lo stesso formato del pavimento romano).

Segue un dettaglio di alluce, foto di Boiffard (fig. 6) della serie che Bataille aveva inserito nel numero 6 di «Documents» a corredo del suo articolo Le gros orteil (che sembra anche impegnato in un procedimento di impronta) a cui fanno seguito la serie feticistica delle gambe e dei piedi, nell’opera di Eugène Disdéri Sei biglietti da visita di gambe e piedi di ballerine dell’Opera, (fig. 7) e il disegno di gambe con stivaletti in pelle e lembo di gonna ondeggiante in una lettera di Manet per M.me Guillemet. A destra viene mostrata la liquefazione delle estremità in pure tracce aniconiche, come accade, in fig. 8, in uno dei papiers déchirés del pittore dada Hans Arp; si tratta di una mise en abyme, replica, citazione di quello che accade in quattro frame che Bataille aveva inserito a corredo del numero 5 della rivista «Documents», montandole insieme: nel primo frame il disegno a stampa di alcuni resti umani (una testa di uomo baffuto con sciarpa, una testa di donna rovesciata, due gambe strette dentro calze nere, un braccio, una mano più grande delle due teste, un cuore enorme, grande come una grottesca scatola di cioccolatini) volteggiano nel vuoto presi in un moto che pare centrifugo, non esente da una certa comicità. Nel secondo due gambe sensuali occupano per intero il quadro: ma sono senza corpo, tagliate con esattezza chirurgica all’altezza della coscia. Nel terzo e nel quarto, due esempi, appunto, di papiers déchirés, le silhouette delle scarpe feticisticamente isolate e disperse nel primo frame si trasformano in macchie difformi nel secondo.

Il protagonista della seconda sequenza è il gelataio-alchimista João César Monteiro ne La Commedia di Dio (figg. 9, 10, 11, dall’alto). La sequenza, celeberrima, del bagno di Joaninha nel latte, liquido che João vuole poi ri-utilizzare per farne la "base" del gustoso gelato Paradiso (e che offre alla ragazza in una gustosa coppa Art Noveau a forma di conchiglia).

Monteiro rivela (di nuovo) la sua natura sadiana di accumulatore-cancellatore di tracce e secrezioni. Nel film da un lato è impegnato a cancellare ogni traccia (all’inizio del film impone ad una delle giovani commesse di togliere la macchia – di succo fragola, di sangue – che le imporpora un lembo dell’abito, chiede alla seconda di lavare le tracce ignobili, fecali che decorano il muro della toilette, chiede ripetutamente alle sue assistenti di lavarsi le mani e a Rosarinho, addirittura, di lavarsi via il neo). Dall’altra colleziona tutto (peli pubici, piccoli gorghi sotto lo strato rettangolare che li fa assomigliare a sinistre tracce di reato, a prove indiziarie, e che custodisce in un diario intimo che chiama «Libro dei Pensieri», ma anche le secrezioni, ad esempio di Joaninha, con le quali medita di fare un gelato dal gusto meraviglioso).

In basso una seconda fanciulla al bagno di Araki (fig.14), i cui capelli, selvaggiamente lunghi, sembrano resti sinistri e gocciolanti, il più patetico degli accessori che le gocciola sul corpo come liane organiche, accanto ad un frame con le macchie di Rorschach (fig. 13) e la foto di Araki (fig. 12) dove, in un cielo nuvoloso in BN le nubi sembrano formare una sinistra visione autoptica vergata in aria dalla scrittura automatica del vento. L’immagine rappresenta, per inversione eidetica, una sorta di calco in negativo della massa gustosa e bianca del gelato nella coppa e dà il via alla polverizzazione metamorfica del Resto: seguono la fioritura (da Mothlight di Brakhage, fig. 15) o gli agenti di dissipazione (Boiffard, fig. 16, Carta vischiosa e mosche, «Documents», 7).

La terza sequenza inizia con il frame di uno dei Massacri di Masson (1931-33, fig. 17). Le disiecta membra sono le parti sparse di un montaggio della crudeltà. Si tratta di un’operazione critica («il critico è distruttore» scrive Blanchot) che implica separazione, disgiunzione: è quindi operazione distruttrice dove il montatore “crudele” è impegnato a spostare, osservare la parte in tralice, svelando un diverso punto di vista, essendo ogni appropriazione dello sguardo, una messa in prospettiva.

«Allora tu mi dilanierai, senza mai fermarti, coi denti e insieme con le unghie […] e soffriremo entrambi, io perché dilaniato, tu perché mi dilanierai» (Lautreamont 1968, p. 75).

Decoupage, svela qui la sua origine cruenta (da decouper, tagliare): l’immagine viene tagliata con un coltello sacrificale di selce (o con uno strumento più grossolano, come un rastrello tripartito da giardinaggio).

È quello che accade ai torsi smembrati, quarti di bue scuoiati, cavità oscena secondo Rembrandt, Chagall, Soutine (rispettivamente 1655, 1947, 1926; figg. 18, 19, 20). Segue una sorta di ideale trittico formato da La Razza di Chardin (1727), un’opera di Cy Twombly e un frame della sequenza iniziale, a colori, di Violence Without a Cause di K. Wakamatsu (figg. 21, 22, 23). Il frame di Twombly, caratterizzato da ogni sorta di orbite nerastre, strisciature, colature su fondo bianco, sembra quasi un primissimo piano, un dettaglio ravvicinato del pesce razza, misero oggetto oscenamente esposto, saturo di valenze cristologiche – la ferita in alto a sinistra dalla quale cola sangue – lembo informe e mostruoso. Le tre accensioni rossastre in basso nel frame di Twombly sembrano idealmente colare in basso, sul corpo della giovane ragazza, che viene rivestita (in una sorta di imbibizione sacrificale) col sangue dell’amato ucciso dai teppisti.

Segue un altro tipo di traccia cruenta, quella delle iniziali sul corpo di Scarlett Johansson (fig. 24) in Black Dalia di De Palma. Incisione che fa del corpo la superficie di iscrizione: al colore spalmato di fig. 23 segue la parola inscritta.

Finale è il momento rivelatorio. Nella sequenza finale, in basso, che sembra costituirsi come deposito o fondo delle altre tre sorta di spalto di sostanza germinativa dove riposano due scene e una macchia, due pastori in Arcadia (fig. 25), scoprono la presenza della morte nel quadro di Poussin I pastori di Arcadia (1640), compitando con difficoltà l’iscrizione sulla tomba, «come se le parole iscritte nella pietra cieca e sorda della tomba uscissero a una a una, lettera per lettera, dalla bocca aperta del pastore per venire a incidersi nella pietra […] come se il soffio della voce avesse potenza, virtus di visibilità per l’occhio e di leggibilità per lo sguardo» (Marin 2001, p. 186): ipotiposi gorgogliante, pittura che sogna la voce, “voce che si mostra allo sguardo” (di contro alle immagini senza voce, come vedremo di The Act of Seeing with One’s Own Eyes), i tre pastori scoprono che la morte è giunta persino lì2. Dalla tomba sembra allora promanare, come un vento, il frame di Leonardo (fig. 24) con uno dei disegni dedicati al diluvio, dove la pioggia sembra avvoltolarsi in riccioli sensuosi: è il preludio all’ultimo frame, che mostra la sconfitta operata del tempo sulle cose che, nelle ceroplastiche di Gaetano Zumbo (Il trionfo del tempo 1691-94, fig. 25), agisce come una peste, e trasforma il mondo in una ammasso immondo di resti.

Parte 2. Lo squalo e le sue appartenenze.

Il terrore penetra in una piccola città balneare di nascosto, all’improvviso, nel bel mezzo della stagione estiva. Ma non accade così anche nella vita? L’inesplicabile non bussa alla porta, non si fa annunciare, non ha premura né considera, una volta giunto, il calcolo del guadagno e delle perdite. Come il dolore di Yeats, si avvicina con passo silenzioso e leggero, e, essendo violento, ignora deliberatamente ciò che, senza posa né remore, aggredisce: «non vuole essere niente e vuole essere solo questa ignoranza, questo accecamento deliberato, questa volontà ottusa che si sottrae ad ogni connessione ed è occupata solo dalla sua intrusione fracassante» (Nancy 2007, p. 12).

Il Terrore (così come l’Altro o il Sacro o il Male), idea metafisica, in Spielberg deve sempre assumere una forma, e, quindi, incarnarsi: sarà l’Alieno, il Graal, il Nazista, grandi figure attanziali che avranno il compito di incarnare, inscenare, modulare il grande assunto metafisico di partenza. Il Terrore, per quanto invisibile e strisciante è uno Squalo: uno squalo e basta. Animale e, insieme, operatore sacrificale, Fiera selvaggia e grande artefice dello smembramento che caratterizzerà da una parte il percorso, dall’altra la struttura del film.

Il percorso è assolutamente indiziario. È l’idea centrale del film di Spielberg: mostrare non già lo squalo (che apparirà solo molto tardi, nel film e comunque in maniera episodica), ma le sue tracce. Solo che queste tracce, lungi dall’essere, semplicemente, delle spie, andranno a formare tutta la serie delle appartenenze dello squalo e il risultato sarà, più che un animale, il suo corpo mistico, incredibilmente ampliato rispetto alla grandezza (otto metri, due tonnellate) vera e propria e, quindi, frutto di una precisa idea strutturale di “montaggio delle parti”. Parti, cioè disiecta membra: che non appartengono però più al corpo vittimale (come è accaduto negli esempi della prima parte e che in Spielberg potevano essere banalmente l’arto della ragazza, il suo corpo dilaniato, la gamba dell’uomo sul natante, il corpo a metà di Quint, e le immagini nel libro di fotografie sfogliato da Brody all’inizio del film – tutto il catalogo dei corpi mutilati dal mostro – ), ma, secondo non già un’ottica, ma un pensiero primitivo, allo squalo stesso.

Questo non significa che questi arti, questi resti cruenti non ci siano: ma non sono che emanazioni dello squalo, resti alimentari del suo banchetto (è quello che suggerisce lo stesso Hooper) e, quindi, sue appartenenze.

L’appartenenza (secondo Lévy-Bruhl) è un’estensione della personalità. È tutto ciò che cresce-esce dall’individuo (e naturalmente ciò che vale per l’uomo vale anche per l’animale). Il risultato è una individualità assai più ampia, che possiede limiti variabili e mal definiti3.

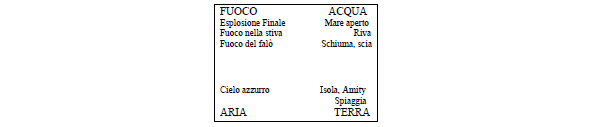

Lo squalo infatti è ovunque, obbediente a quella che potremo definire o immaginarci essere come una precisa scala quasi “melodica” di figurabilità, dal livello più astratto a quello più concreto.

È il lembo d’acqua azzurra lasciata vuota, pura macchia screziata (come il mare notturno, all’inizio) e intatta di mare, striscia d’acqua dove nessuno si tuffa.

È il corpo disincarnato della soggettiva iniziale negli abissi, colossale refolo d’aria che smuove con un tremito le piante sottomarine, accompagnato dal motivo convulso e terrorizzante del main theme.

È la traccia dentellata dei denti sul corpo aperto, straziato, della vittima, o le fauci imbiancate, lasciate oscenamente aperte, esposte a mo’ di trofeo nella casa di Quint4.

È il corpo fatto di pixel e centrato dalla pistola automatica del videogame sulla spiaggia. È il corpo smembrato e aperto dello squalo sbagliato, “falso”, dall’inferiore apertura della bocca.

È la pinna, ostensione per pars pro toto di una presenza sfuggente, finta (nello scherzo dei bambini) dipinta (sul manifesto pubblicitario della cittadina «sfregiato dai vandali») o drammaticamente reale. Fino allo squalo intero, effetto speciale da tre milioni e mezzo di dollari, che, assolutamente meccanico, quando aggredisce non riesce ad evitare una postura avvitata, un poco riversa, come di chi, completamente inorganico, sia stato gettato contro i nemici a bella posta, per uno scherzo crudele del fato. Di nuovo Spielberg rende palese il suo disegno elementale, amputandone una parte (ma la parte mancante crescerà a dismisura nel film successivo).

La parte mancante è l’elemento dell’aria. Se in Incontri ravvicinati del terzo tipo lo sguardo è sempre puntato verso l’alto, in un incantato scrutare (finanche nel momento dell’abbraccio) qui lo sguardo è fisso sull’acqua (o al massimo, sulla terra, lembo agognato di rifugio estremo). Vi è però qualcosa di patemicamente diverso nel nostro osservare: non guardiamo all’acqua come, nel film successivo, guarderemo al cielo: lì si tratterà di un rapimento, qui di un ansioso scrutinio; lì tutto ci sfugge, qui, niente, e trasaliamo al minimo sommovimento, al minimo incresparsi della superficie uguale e cilestrina del mare aperto. Lì rimanevamo folgorati da una luce che abbagliava e spingeva verso l’alto (il firmamento, le stelle), qui siamo abbattuti, tirati in basso (verso gli abissi) da una forza implacabile e ctonia.

La Terra, secondo grembo, luogo dove si ritorna fuggendo o si scruta il mare: all’inizio, dopo il primo allarme, è dalla terra che Brody osserva, con sguardo pieno di tensione, la massa uguale dell’acqua attento ad ogni segnale di pericolo dei bagnanti; tensione che ricordaquella di James Stewart in Rear Window (entrambi, se disturbati, guardano al di là della spalla di un interlocutore inopportuno): massa uguale di acqua, invece che palazzo di fronte, caotico gruppo di bagnanti, invece che serie ordinale di inquilini, morte che si spande all’infinito, invece di localizzarsi su di un solo corpo vittimale.

L’Acqua. Spielberg la ritrae come avrebbe fatto Leonardo, ovvero nell’infinita variabilità delle sue occorrenze. È gorgo (la fanciulla che muore all’inizio, girando in circolo, su se stessa, come un’ossessa trivella umana), massa piana e uguale che si confonde col cielo (spettacolo visto da Brody dalla finestra di casa), superficie increspata dalla massa del pescecane, o marezzata dal grande lembo luttuoso, scarlatto del sangue, il mare finisce per diventare simile al brodo primordiale dal quale emersero i terrificanti mostri dei miti primordiali della Nascita del Mondo.

Il Fuoco, infine, elemento igneo di purificazione che smembra il corpo del pescecane in un mucchio di lacerti, detriti che sembrano metallici (come metallico, prelevato dal finale di Duel, è il suono dell’esplosione dello squalo) per poi affondare dolcemente, sensualmente, in un vortice di schiuma. Fioritura rossastra, imbibizione sottomarina sensuosa e sacrificale, che la colonna sonora avvolge con tocchi di note lievi.

La nave Orca è la figura che transita attraverso tutte le stazioni suggerite dal circuito elementale. Dalla Terra (della quale sembra possedere le medesime apparenti caratteristiche di sicurezza) all’Acqua (dove, fatta a pezzi dalle fauci dello squalo, finisce per affondare) al Fuoco, che, divampando nella stiva, finisce dapprima per immobilizzare e poi per trasformare la nave in una trappola scoscesa: la barca allora si inclina e lo spazio diventa sdrucciolo come in quelle pale d’altare medioevali dove la prospettiva, ancora del tutto empirica e vincolata a canoni trascendenti, suggeriva smottamenti inconsapevoli all’occhio stupefatto. E la nave, ridotta a un pennone, finisce per affondare completamente nell’Acqua.

Un’ultima nota, ancora, sullo Squalo. Quint ne descrive lo sguardo: «Ti fissa diritto negli occhi… occhi senza vita, palle nere senza luce dentro… non credi neanche che sia vivo, fino a quando non ti morde…».

La Natura, nella descrizione del cacciatore di squali, assume allora un respiro herzoghiano. Lo squalo, come l’orso di Grizzly Man, è ottusamente crudele: nei suoi occhi non brillano né comprensione, né empatia, né intelligenza, ma solo il luccichio, osceno come la lama del coltello sacrificale azteco (che si dice fosse stato partorito dalla dea dell’amore come si partorisce un neonato). La violenza non può far altro che esaurirsi scatenandosi: «la sua forza non è più forza, ma una specie di mera intensità impastata, stupida, impenetrabile» (Nancy 2007, p. 12).

Violenza che non può far altro che dar luogo a tracce sparse, arti senza corpo, disiecta membra del cinema.

Parte 3. Il dittico e l’autopsia di un ritratto.

Nel dittico, in un certo senso si tratta, proustianamente, di guardare l’immagine sia dal suo verso (l’immagine di Madame de Guermantes nella vetrata istoriata) sia dal suo recto (i sussulti delle viscere del corpo di Albertine addormentata). A un corpo allucinatorio (come l’immagine della vetrata che si liquefà sul pavimento di marmo, i contorni nitidi o slabbrati, che si può tentare addirittura di agguantare; qui il corpo della donna che si distende davanti-sopra la garza-schermo di tela) segue un corpo disponibile che si vuole scrutare all’interno, fino al labirinto di viscere che compone i suoi recessi, fino al piccolo-remoto battito del cuore nella gabbia delle costole.

Anta 1

Nella stampa shunga (Isoda Koryusai, Approfittando del sonno, 1774) la donna-simulacro viene auscultata, percorsa, trafitta dall’uomo; viene insomma operativizzata. Inquadrata secondo i dettami delle migliori immagini-realtà (lo shunga, stampa erotica giapponese, è una classe di immagini-realtà bidimensionale, fatta per essere utilizzata, sfiorata, palpata da un occhio diventato polpastrello, fattosi prensile), ella è infatti distesa e posta in primissimo piano. La copula avviene davanti ad una tenda trasparente che lascia intravedere il marito addormentato di lei e che non fa che sospingere il corpo femminile ancora di più verso il primissimo piano, in uno spazio scaleno che aumenta sia il senso di prossimità che quello di scivolamento dell’immagine verso la soglia dello spettatore. Ella scivola verso di noi, verso il nostro occhio goloso, ricoperta da una serie di tessuti diversi (la garza trasparente della tenda, la coperta che condivide col marito e che ancora sembrerebbe coprirle la schiena, il lembo rosso della veste ingarbugliato sui fianchi, quello cangiante del tappeto che ricopre lo spazio ristretto del tatami) ponendosi come figura del limite immobilizzata fra due spazi, quello del sonno, del riposo, avvinta al coniuge sotto le coltri (posto in secondo piano), e quello della copula, del movimento convulso, degli abiti smessi in tutta fretta, dei rumori soffocati, delle posizioni scomode e improvvisate (in primo piano). L’amante, perfetto operatore, da un lato svela-solleva il lembo della veste, dall’altro sonda e penetra aiutato dalla mano della donna che, stringendogli il polso, sembra guidarlo e allontanarlo nel medesimo tempo (meccanismo di attrazione-repulsione, solecismo alla base di ogni atto erotico).

Anta 2

«Non c’è dentro, né spirito, né fuori o coscienza, nient’altro che il corpo così come lo si vede, un corpo che non cessa di essere, anche quando cade l’occhio che lo vede. E questo corpo è un fatto. Io» (Artaud 2004, p. 27).

Brakhage quando decise di girare un film in una morgue, aveva precedenti illustri: Baudelaire, Benn, Artaud. Ma l’immagine è come se rivelasse, qui, la sua capacità principale rispetto alla parola: il fatto di non poter essere immaginata altrimenti. È come se non ci fosse scampo: possiamo immaginare in tanti modi la giovane morta della poesia di Benn (e comunque sarà sempre appena morta, un po’ meno viva), ma quella di Brakhage, senza nemmeno la testa, non ci mostra che il suo corpo livido, l’interno spugnoso, il seno cascante senza più vita, in un sonno atroce e tenace che non è quello del minerale, ma è quello della bambola gonfiabile, che si può spostare e manipolare a piacimento, come un giocattolo.

L’Act of Seeing with One’s Own Eyes di Brakhage è innanzitutto una serie di gesti su uninsieme di corpi. La morgue stessa è una dimora, anzi, la più atroce terra desolata con corpi (corpi morti che, pure, hanno buffi sussulti, e, quando vengono spostati paiono quasi ribellarsi, in quei rivolgimenti improvvisi che coglie, a volte e in maniera inesplicabile, la materia inerte).

Alle azioni comuni (i corpi vengono girati, manipolati, trasportati, misurati, con un righello che sembra risibilmente troppo piccolo), trionfo del banale e del meccanico, che nemmeno i dettagli inconsapevolmente artistici riescono a redimere, ma anzi sembrano rituffare con più forza nella vertigine dell’abiezione (il corpo in scurto come in Mantegna e, aperto, come nella lezione di anatomia di Rembrandt amata da Warburg, il dettaglio della mosca sul piede, che ricorda Crivelli, il particolare – che ha la secca incisività di un Holbein – della mano che si accosta, e pare stringere, il lenzuolo bianco), seguono quelle cruente. Sono gesti ora di apertura ed effrazione (che forzano il corpo involucro), ora di spoliazione che può essere più superficiale (il distacco dello scalpo), ora più profonda, come la raccolta degli organi molli (il corpo cavo diventa sacca),

Alla fine del corpo non rimane più niente, se non la sequenza infamante del tessuto di viscere, corpo svuotato, inerme cosa abbandonata.

Non ci sono corpi su cui si è infierito più di questi.

E il nostro occhio, tutt’altro che passivo, non fa che replicare i medesimi gesti degli operatori, che disconoscono il corpo ad ogni istante, in una sorta di pornografia funebre, violenta e finale.

Il climax si raggiunge sul corpo della donna, vittima dell’osceno taglio a Y che svela la consistenza spugnosa dell’incarnato (quelle carni sulle quale qualcuno avrà appoggiato le labbra).

Sono corpi che hanno smesso di funzionare, e quindi sono oggetto di ogni degradazione.

La targhetta che penzola sull’alluce prende il posto del nome (vertiginosa sede dell’identità), il lembo rossastro simile ad una muleta madida di sangue il posto del cuore (sede dell’affezione), lo scalpo il posto della chioma, l’ammasso di ossa il posto della bella forma del corpo, la cupola gelatinosa il posto del cervello (sede dell’intelletto). Tutti questi brandelli, resti, membra, il montaggio (dato che un piano sequenza sarebbe stato letteralmente inguardabile e, quindi, invisibile) non fa che affastellarli, in un mucchio caotico, informe, come certe improvvisazioni disorganiche del free jazz.

Eppure nulla si ode, in un film che non è corretto definire muto, ma dove il suono, come azzerato, ha perso la sua capacità di accompagnarsi all’immagine, e si è come ritratto, anche se si può immaginare senza troppa fatica che tutto quell’affaccendarsi produca rumori banali quanto i gesti: il cigolare delle ruote di una barella, i tonfi del corpo quando viene spostato, i commenti banali dei medici, lo stridìo della sega che lavora sul costato, il gocciolìo atroce della pompa che serve a svuotare la cavità del corpo dai fluidi (per non parlare degli odori, tutti innominabili, e che pure l’immagine, la sua iperevidenza, non può non farci presentire, in una specie di accesso vertiginoso che colpisce allo stomaco).

Alla fine la porta si chiude e un medico registra al magnetofono, solo, quelle che devono essere una serie di appunti su quello che ha visto. Alla morte segue la Parola, che però stavolta non può davvero nulla, ridotta a descrivere, a indicare col dito la casistica dei sintomi che hanno provocato il decesso.

La morte è più oscena della vecchiezza. È simile all’orrore, anzi, è l’origine dell’orrore stesso. E The Act of Seeing with One’s Own Eyes è, quindi, il film dell’orrore definitivo, perché ultimo, e senza rimedio5.

Note

1. Le immagini della Tavola sono numerate secondo un ordine che va dall’alto verso il basso e da sinistra a destra, in una simulazione di lettura verbo-visiva in tre colonne. ↑

2. Curiosamente il Viaggio in Italia di Goethe inizia con la medesima epigrafe. ↑

3. Tentando un breve catalogo, si potrebbe pensare che abbiamo appartenenze di primo, secondo e terzo tipo. Di primo tipo: resti degli alimenti, vestiti, oggetti personali, persino le secrezioni e i parassiti; di secondo tipo: impronte, effigi; di terzo tipo: ombra, riflesso, soffio, vento, anche - grasso dei reni – cioè quelle che Lévy-Bruhl designa essere come appartenenze essenziali (Artaud le aveva individuate nel fegato) perché custodi delle qualità del morto, del suo principio vitale. ↑

4. La spedizione di caccia inizierà emblematicamente inquadrata dentro le fauci aperte di una delle mandibole di squalo esposte nella casa del cacciatore. Chiara allusione al destino di morte che avvolge la spedizione come un sinistro presagio. ↑

5. Vengono in mente le ultime parole di Kurtz (in Cuore di tenebra), usate com’è noto anche da Eliot in epigrafe alla prima versione di The Waste Land. Sono parole impronunciabili dinanzi all’impronunciabile. ↑

Bibliografia

Aimi A. (2008): Maya e Aztechi, Electa, Milano.

Artaud A. (2004): Succubi e Supplizi, Adelphi, Milano.

Bataille G. (1974): Documents, Dedalo, Bari.

Hugo V. (1998): I miserabili, Einaudi, Torino.

Lautréamont (1968): I canti di Maldoror. Poesie. Lettere, Feltrinelli, Milano.

Marin L. (2001): Della rappresentazione, Meltemi, Roma.

Nancy J.-L. (2007): Tre saggi sull’immagine, Cronopio, Napoli.

Filmografia

Alexander Nevsky (Александр Невский) (Sergei M. Ejzenštejn 1938)

Black Dahlia (The Black Dahlia) (Brian De Palma 2006)

Duel (Steven Spielberg 1971)

Grizzly Man (Werner Herzog 2005)

Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close Encounters of the Third Kind) (Steven Spielberg 1977)

La commedia di Dio (A Comédia de Deus) (João César Monteiro 1995)

La finestra sul cortile (Rear Window) (Alfred Hitchcock 1954)

Lo squalo (Jaws) (Steven Spielberg 1975)

Mothlight (Stan Brakhage 1963)

Text of Light (Stan Brakhage 1974)

The Act of Seeing with One’s Own Eyes (Stan Brakhage 1971)

Violence Without a Cause (Gendai sei hanzai zekkyo hen: riyu naki boko) (Kôji Wakamatsu 1969)