Shinoda Masahiro è stato uno dei più importanti esponenti della nouvelle vague giapponese, la cosiddetta nuberu bagu, nata a fine anni Cinquanta in seno alla casa di produzione Shochiku, a opera di un gruppo di cineasti che aveva fatto parte del «gruppo dei sette» (Shichinin no kai), che si proponeva di rinnovare il cinema nipponico.

Shinoda Masahiro è stato uno dei più importanti esponenti della nouvelle vague giapponese, la cosiddetta nuberu bagu, nata a fine anni Cinquanta in seno alla casa di produzione Shochiku, a opera di un gruppo di cineasti che aveva fatto parte del «gruppo dei sette» (Shichinin no kai), che si proponeva di rinnovare il cinema nipponico.

La peculiarità di Shinoda è il suo grande spirito classicista, che gli deriva dall’aver studiato, all’Università Waseda di Tokyo, letteratura ed estetica, specializzandosi nel teatro classico e laureandosi con una tesi sul drammaturgo Chikamatsu Monzaemon (1653-1724). Questo lo distingue da una tendenziale tensione iconoclastica di molti suoi colleghi, come Oshima e Yoshida, e lo porta a una poetica che vuole coniugare la sperimentazione cinematografica con la letteratura e, in generale, con l’estetica e la cultura tradizionale del Giappone, come da lui stesso teorizzato in un’intervista dal titolo Classici letterari e nuovo cinema.

Il film che esprime meglio questa sua sensibilità è Shinju ten no Amijima (Doppio suicidio ad Amijima, 1969), tratto da un dramma scritto nel 1720 da Chikamatsu Monzaemon, il grande autore di teatro di epoca Edo, definito come lo Shakespeare giapponese, su cui Shinoda si era laureato e che avrebbe poi riadattato in un film successivo, Hari no Gonza (Gonza il lanciere, 1986). Il testo è un tipico sewamono dell’autore, vale a dire un dramma di eventi contemporanei, ispirato a un caso di cronaca realmente accaduto, che veniva messo in scena anche a poche settimane dal fatto. Racconta di un shinju, parola che indica la pratica del doppio suicidio d’amanti, il cui amore veniva impedito per motivi sociali e che intendevano così viverlo nell’aldilà.

Questo stesso sewamono di Chikamatsu è citato da Tanizaki Jun'ichirō nel suo romanzo Gli insetti preferiscono le ortiche, i cui protagonisti assistono proprio ad un suo allestimento nel teatro di marionette. Shinju ten no Amijima rappresenta uno dei più alti esempi raggiunti di ibridazione del linguaggio cinematografico con quello teatrale.

Le opere di Chikamatsu venivano rappresentate tanto nel teatro kabuki che in quello di marionette Bunraku, due forme di rappresentazione coeve, molto diffuse in epoca Edo e strettamente intrecciate. Vi venivano messe in scena gli stessi testi, con qualche eventuale minima differenza drammaturgica. Entrambe sono forme di «teatro presentazionale», così definito dallo studioso Ernst Earle (1974):

"Nel teatro presentazionale, l’attore non perde la sua identità di attore. Il pubblico non lo considera come una persona reale, ma come un attore recitante. Il suo trucco, il costume, i movimenti e il modo di parlare enfatizzano la differenza tra l’attore e il concetto di persona reale che esiste nella mente del pubblico […]. Il palcoscenico è distinto dal resto dell’edificio teatrale, ma non è concepito per essere spazialmente discontinuo da esso. L’attore, il pubblico e la performance esistono entro lo stesso mondo che appare indifferenziato da un punto di vista psicologico".

Il carattere presentazionale del kabuki è dovuto a diversi elementi: la presenza visibile dei kurogo, assistenti di scena vestiti, e incappucciati, di nero preposti a varie funzioni come sostituire le scenografie e spostare gli oggetti di scena, aiutare nel cambio dei costumi, ecc. (il nero nella convenzione del kabuki assume così il significato di invisibilità); i pesanti trucchi degli interpreti; il fatto che anche i ruoli femminili sono interpretati da uomini, gli onnagata o oyama; la presenza nel teatro di una rampa, l’hanamichi, dove passano gli attori, che percorre la platea fino al palcoscenico che contribuisce a ridurre il distacco tra spettatori e spettacolo.

L’aspetto presentazionale del Bunraku è ben desumibile dal celebre saggio Le tre scritture di Roland Barthes (2002):

"Le bambole di Bunraku sono alte da uno a due metri […] con gli arti, le mani e la bocca mobili; ogni bambola è mossa da tre uomini visibili, i quali l’avvolgono, la sostengono e l’accompagnano: il maestro sostiene la parte superiore della bambola e il suo braccio destro; […] i due assistenti [i kurogo n.d.r.] sono abbigliati in nero, una stoffa nasconde il loro volto: l’uno guantato, ma con il pollice scoperto, tiene un grande manico di fili con cui muove il braccio e la mano sinistra della bambola l’altro, strisciando, sostiene il corpo, assicura il moto. Essi avanzano lungo un fossato poco profondo, che lascia il loro corpo in vista. A lato, una pedana accoglie i musicisti e i recitanti: il loro ruolo è quello di esprimere il testo (come si spreme un frutto); questo testo è per metà parlato per metà cantato; sottolineato da grandi colpi di plettro dei suonatori di shamisen […]. Sudati e immobili, i portavoce sono seduti dietro piccoli leggii. […] Il Bunraku pratica dunque tre scritture separate, che offre da leggere simultaneamente, in tre luoghi dello spettacolo: la marionetta; colui che la manipola e colui che la parla: il gesto effettuato, il gesto effettivo, il gesto vocale. […] Tutto questo raggiunge, naturalmente, l'effetto di straniamento raccomandato da Brecht. Questa distanza […] il Bunraku permette di capire come possa funzionare: grazie alla discontinuità dei codici, grazie a questa cesura imposta ai differenti tratti della rappresentazione".

Proprio questa matrice teatrale presentazionale sarebbe stata assorbita dal cinema giapponese, secondo Noël Burch (1979), che gli avrebbe conferito una tendenza meno incline al naturalismo rispetto al cinema occidentale. E in quest’ottica sarebbe da leggere il peculiare linguaggio cinematografico sviluppato in Giappone, in cui si inserisce, per esempio, il famoso campo/controcampo “sbagliato” di Ozu e altri. Sicuramente c’è una maggiore facilità, nel cinema nipponico, a rompere la convenzione cinematografica con soluzioni di stampo teatrale, che non hanno nulla a che vedere comunque con il teatro filmato. In Narayama bushiko (La ballata di Narayama, 1958), il primo adattamento della popolare leggenda, per esempio, il regista Kinoshita Keisuke utilizza scenografie palesemente finte, tipicamente dei grandi trompe l'oeil, realizzate in giganteschi teatri di posa. Inoltre c’è un prologo al film che consiste nell’introduzione di un kurogo, a mo’ di cantastorie, dopo il quale si apre un sipario e il film inizia.

La stessa recitazione degli attori è incline all’utilizzo di pantomime tipiche del kabuki. Naturalmente non mancano esempi di sperimentazioni di questo genere anche in Occidente, come Perceval le Gallois (Il fuorilegge, Eric Rohmer, 1978), ma Shinju ten no Amijima spinge questo doppio binario, cinematografico e teatrale, fino alle estreme conseguenze. Inizia proprio in un backstage di Bunraku, dove degli artigiani stanno assemblando le bambole dello spettacolo, e i kurogo si preparano indossando i loro abiti neri. Dopo i febbrili preparativi inizia lo spettacolo di marionette vero e proprio. Durante questo incipit si sente una telefonata, extradiegetica, tra il regista e la sceneggiatrice Tomioka Taeko. La situazione è resa doppiamente paradossale per il fatto che contemporaneamente viene mostrato un kurogo al telefono e che i due, Shinoda e la Tomioka, discutano animatamente delle location in esterni del film, contrastando così con le immagini di ambito teatrale finora mostrate e prefigurando lo sviluppo successivo. Dopo i titoli di testa, declamati dalla pomposa voce, off, di un narratore recitante, inizia il film vero e proprio, nella sua ambientazione storica e con gli attori in carne e ossa a sostituire le loro corrispettive marionette.

Tanizaki fa dire a un suo personaggio che gli animatori del Bunraku, entrando direttamente a contatto, con le mani, con il corpo dei fantocci, conferiscono a essi un’energia vitale e una tensione del tutto assenti nei burattini occidentali, manovrati con fili. Quello che succede, di fatto in Shinju ten no Amijima. È evidente come Kitano si sia ispirato a questo film per il suo Dolls (2002), con un prologo del tutto analogo. Ma nel film di Shinoda la rottura della convenzione cinematografica è sempre in agguato. Entrano spesso in scena dei kurogo, spostando e rimuovendo oggetti, direzionando gli attori o fermandoli, sospendendo così la scena, in un caso afferrando una lettera appena scritta per esibirla alla m.d.p., mostrandone così il contenuto che viene al contempo declamato dal narratore in voce off. Oppure con dissolvenza si assiste alla trasformazione di scenografie teatrali in sfondi naturalistici, come in un momento straordinario in cui un fondale girevole, tipico del kabuki, argentato e riflettente, con una qualità liquida, si trasforma in una immagine d’acqua. L’effetto di straniamento brechtiano, così almeno viene percepito da uno spettatore occidentale non abituato al linguaggio del teatro classico giapponese, è massimo. Shinoda ha così chiarito il ruolo dei kurogo nel film:

"I kurogo […] rappresentano l’occhio della nostra camera e servono anche da intermediario per lo spettatore che vuole penetrare nel mistero della verità della condizione dei due amanti. E alla fine rappresentano l’autore, Chikamatsu stesso. Le loro minacciose figure, nere e silenziose, potrebbero richiamare l’altro lato di Chikamatsu, che creò un mondo antisociale, caratterizzato dal concetto drammatico di doppio suicidio, e che era un grande romantico e un edonista" (Sato 1970).

Il regista ha utilizzato come protagonista Nakamura Kichiemon, un grande interprete del teatro kabuki, e ha contrappuntato alcune situazioni con una colonna sonora che fa uso di strumenti tradizionali, usati anche come accompagnamento teatrale, come lo shamisen.

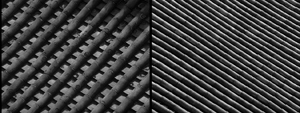

Colpiscono poi, nel film, due intere sequenze di montaggio molto veloci, costruite sui dettami del conflitto di direzioni grafiche, nell’inquadratura e tra inquadrature, enunciati da Ejzenštejn (vedi figura). Si tratta di immagini successive di tetti, con le tegole disposte obliquamente in senso opposto, e architetture a graticcio. Nella sua estrema stilizzazione fotografica, con un bianco e nero molto contrastato, il film è pieno di tali conflitti grafici: sbarre verticali onnipresenti come nell’interno del negozio di carta del protagonista, dove configgono con le strisce orizzontali del suo letto, graticci, elementi a scacchiera. Queste composizioni dell’immagine, che sembrano far propria la lezione ejzenštejniana, suonano come la chiusura di un cerchio, perché il grande cineasta sovietico teorizzò questi conflitti proprio nel suo scritto Il principio cinematografico e l’ideogramma, dove ritrova i principi del montaggio cinematografico in una serie di elementi della tradizione estetica giapponese, tra cui anche il teatro kabuki.

La recitazione senza transizione, a stacchi, viene elaborata da Ejzenštejn proprio ispirato dall’osservazione di momenti di kabuki dove si assiste a un cambiamento dello stato d’animo del protagonista in scena, ottenuto fermando lo spettacolo e cambiando il trucco dell’attore occultato dietro un drappo nero sostenuto dai kurogo. Proprio come nel film di Shinoda, i kurogo sono in grado di sospendere la rappresentazione. Anche l’idea della recitazione disintegrata è ripresa da situazioni di kabuki in cui l’attore esegue brani di recitazione distaccati: muove solo una gamba, solo il collo e la testa. Per Ejzenštejn è come se la scena sia frammentata in inquadrature. Nella pratica di rallentare le azioni sceniche in alcuni momenti topici, come quello del seppuku, il suicidio rituale, in Chushingura, la celebre saga dei 47 ronin, Ejzenštejn ritrova il conflitto tra un avvenimento e la sua durata, corrispondente al rallenty nel cinema.

E va detto, a conferma di questa corrispondenza biunivoca, che Shinoda usa lo slow motion, nel crescendo drammatico finale di Shinju ten no Amijima. Che Shinoda conoscesse l’opera di Ejzenštejn è comprovato da un suo saggio, Lontano da Mizoguchi, dove paragona l’impatto della tecnica one scene, one shot del grande maestro giapponese con il montaggio della Corazzata Potëmkin. E, ancora, in Shinju ten no Amijima troviamo l’uso del sistema mizoguchiano one scene, one shot, quasi voglia porsi come sintesi tra quelle due concezioni di cinema. Shinoda girerà anche, quasi a incrementare questo continuo rimbalzo con il formalista sovietico, un film sul pittore ritrattista di epoca Edo, Sharaku Toshusai, il calligrafico Sharaku (1995). Proprio nelle sproporzioni delle maschere realizzate da questo artista, Ejzenštejn individua ancora il conflitto proprio della dialettica del montaggio cinematografico.

Un regista di cinema giapponese, che riprende il teatro tradizionale, si richiama quindi al grande cineasta e teorico che proprio su quel teatro aveva elaborato elementi della sua concezione. Il materiale di base è, quindi, ripreso anche attraverso la sua elaborazione. Ejzenštejn concludeva il suo scritto con questa affermazione: «Comprendere e applicare le proprie caratteristiche culturali al cinema: ecco il compito del Giappone! Colleghi giapponesi, volete proprio che siamo noi a farlo?», non rilevando nel cinema del Giappone – ma era il 1929 – quella propensione al montaggio dialettico tipica, invece, di tutte le forme d’arte di quel paese. A distanza di quarant’anni si può dire che Shinoda abbia raccolto la sfida.

Bibliografia

Barthes R. (2002): Le tre scritture, in L’impero dei segni, Einaudi, Torino.

Burch N. – Michelson A. (1979): To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema, University of California Press, Berkeley.

Earle E. (1974): The Kabuki Theatre, University of Hawaii Press, Honolulu.

Ejzenštejn S. M. (2003): Il principio cinematografico e l’ideogramma, in La forma cinematografica, Einaudi, Torino.

Sato T. (1970): Nihon Eiga Shisoshi, Sanichi Shobo, Tokyo.

Shinoda M. (1990): Classici letterari e nuovo cinema, intervista a cura di Hayashi Tamaki, Lontano da Mizoguchi, in Racconti crudeli di gioventù. Nuovo cinema giapponese degli anni 60, a cura di M. Müller e D. Tomasi, EDT, Torino

Tanizaki J. (1998): Gli insetti preferiscono le ortiche, Mondadori, Milano.